冬至前後,大婁山深處泛起陣陣寒意。

凌晨3時許,婁山關下的遵義市匯川區泗渡鎮觀壩村的“植物工廠”裏,燈火通明、秩序井然。工人們登上雲梯,手持長夾,“無接觸”地採摘垂直空中的草莓,再進行分揀、包裝。

兩個小時後,一箱箱個大、味美的草莓打包上車,送往城區的超市、水果店……自今年10月份以來,這樣的場景每天都在上演。

徐緯和工人一起精選剛採摘的草莓

目前草莓市場銷售旺,備受消費者青睞,讓大家幹勁十足,更讓草莓種植的“領頭人”——婁山關下的博士“新農人”徐緯倍添動力。

一顆顆鮮紅的草莓,恰似夢想的精靈。

結緣遵義逐夢田園

徐緯與遵義結緣,始於2017年。

那年8月,遵義市委、市政府與中國科學院、中國工程院合作成立的遵義院士工作中心(現在的“遵義高等研究院。”),14位院士專家團落地遵義並成立工作室。徐緯作為資源學家、地球與農業信息科學專家、中國工程院院士孫九林團隊中的一員,負責帶領農村互聯網團隊。自此,行走在黔北綠水青山間,徐緯一步步了解遵義的農業現狀、産品所需和群眾所求,也在不經意間點燃了他的“興農夢”。

徐緯是浙江溫州人,從浙江大學金融管理學研究生畢業後,在阿里巴巴工作的十年裏,軟體開發和研究商業模式的工作讓他積累了豐富經驗。

多年奔波的實踐和積累的經驗,讓徐緯深刻洞悉遵義農村發展的“表與裏”。每一次在遵義基層農村走訪後,徐緯常會撥通恩師孫九林的電話,探討得最多的就是關於農業發展的話題,徐緯期待着把自己所知所學應用到現代農業發展中。

“曾以為農業都是傳統的,只能‘靠天吃飯’,然而全身心投入其中才知道,科技與智慧可以賦能農業實現不一樣的新發展。”徐緯回憶道,特別是近十年來的貴州“觸網”,更進一步印證了這一想法。

跳出穩定工作和生活的“舒適圈”後,徐緯開始自主創業,帶領團隊做電商。2014年,他們為江西省打造了智慧旅游系統和農村電商銷售系統,取得不錯效果。他也因此獲得有關人士的推薦來貴州發展。

自主創業期間,徐緯一邊深耕學習提升自己,在西安交通大學攻讀博士學位;另一方面,帶領團隊自主研發多個電商應用項目,在推進精準扶貧、黔貨出山等方面為各縣(市、區)提供助力。

2019年12月,遵義市號召專業人才下鄉領辦鄉村振興示範基地,發展特色産業帶動群眾增收。

徐緯和愛人郭軼一起去採摘草莓,60元一斤價格讓他大吃一驚。他便和郭軼開玩笑:“你這麼喜歡吃草莓,我來給你種草莓吧。”

郭軼愛吃草莓,但並不贊成徐緯去種草莓。因為郭軼知道,做農業非常辛苦,投入高、風險大、回報慢,為此,他們沒少吵架。

當時徐緯的團隊也不贊成種植草莓,草莓“嬌氣”,不易保鮮,且對土壤、環境的要求非常高。

植物工廠培育的新鮮草莓

儘管如此,“心中有數”的徐緯還是決定放手一搏。因為他的心裏始終牢記着恩師孫九林院士的囑咐:“一定要通過科技與智慧改變現代農業發展的現狀,讓農業大數據助力貴州精準扶貧。

隨後,徐緯找到草莓園的種植“土專家”黃富勇商量:“你出技術,我出資金,咱們一起種草莓。”兩人一拍即合。

種在哪?徐緯把目光放到了婁山關腳下的泗渡鎮觀壩村。這是貴州省18個萬畝大壩之一,在貴州高原有難得一見的開闊與平坦,河流穿壩而過,四面群山起伏,交通網絡縱橫交錯,距離遵義市中心僅有26公里,農業基礎紮實,民風淳樸,發展農業優勢得天獨厚。

2019年年底,徐緯在觀壩村流轉土地種植了30多畝草莓。此後幾年,不斷擴大種植規模,最多的時候發展到了600多畝,解決了當地300多名群眾就業。

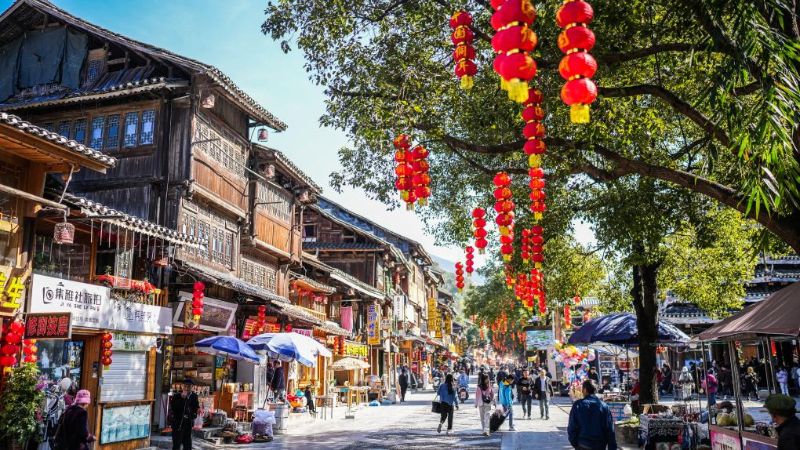

匯川區泗渡鎮觀壩村

泗渡鎮副鎮長余永權説:“徐緯帶來了先進的技術和經驗,讓原本只有三五畝草莓的泗渡,種植面積迅速發展到了600畝,‘泗渡草莓’也成為了一個農業品牌。依託草莓發展,泗渡鎮正在着力打造‘草莓小鎮’,推動農文旅一體化發展,帶動當地更多群眾增收致富。”

在泗渡種植草莓的這幾年,徐緯更加深刻感受農民的艱辛:凝凍時去大棚裏點火把升溫;乾旱時天天去澆水;高溫時覆蓋遮陽網;遇到風調雨順的年頭,價格又一降再降,一年有多少次極端天氣,就有多少個不眠之夜……

走得越久,看得越多,了解得越深,徐緯內心對農業的敬畏之心,對群眾的“憫農”之心越加強烈。儘管他從外鄉而來,但早已習慣遵義的綠水青山、風土人情,也開始像身邊朋友一樣,在微信朋友圈和視頻號中常常當好宣傳遵義的“代言人”。

心中“有數”科技興農

傳統草莓種植在大棚田地裏,需要“靠天吃飯”。然而,如今在國內已有城市率先打造植物工廠,讓農業種植從平面土地向立體工廠轉移,不斷拓展農業種植空間,提高資源利用效率。既然其他城市能夠實現,那麼貴州黔北遵義是否能行?

帶着這樣的疑問和思考,2019年,徐緯在流轉土地種植草莓的同時,租下了兩棟廠房,開始在實驗室裏摸索“秘方”,為建立植物工廠做準備。

為了更加科學、便捷收集草莓的生長數據,徐緯的團隊投入大量時間與精力寫程序,建立了“植物工廠管理&&”,旨在讓傳感器收集數據,傳輸到&&,通過數據整理和分析,實時了解草莓的生長環境,讓科技更好服務農業。

徐緯和他的團隊在植物工廠精心管護草莓

他們將草莓園收集到的數據應用到實驗室裏。同時,徐緯翻閱國內外的學術論文尋找理論依據,黃富勇根據多年的種植經驗提出意見建議,商討後進行了一次又一次實驗……

“徐緯從沒種過地,但每天都扎根地裏,風吹日曬,黑不溜秋,哪看得出是博士,和大家一樣,沒啥區別。”黃富勇笑着説。

為了找到適合草莓生長的土壤,徐緯帶領大家把各個地方的泥挖了一遍,甚至去河裏淘泥沙;為了增加土壤的抗蟲性,他們去山上扒回掉落的松針;為了增加土壤的肥力,他們去挖蚯 蚓糞……這僅僅是土壤實驗,還有溫度、濕度、光照等方面的實驗。

有一次,在實驗室裏大家都感到頭暈目眩,剛開始還以為是因為沒有吃早餐,最後檢查才發現排放二氧化碳的控制開關未關,險些“中毒”……

反反復復實驗,又反反復復失敗,徐緯也曾想過放棄。這幾年,他的頭髮白了一半。

植物工廠工人對草莓進行人工授粉

“每次看到務工群眾們感恩的眼神,想起老師的囑託,想想自己和團隊吃過的苦、流過的汗,就咬着牙一次次堅持。”徐緯説。

這份執着堅持的過程也是徐緯成為“新遵義人”,漸漸適應融入遵義的過程。

他回憶道,到達貴州第一天,有同志帶他去吃貴州特色燒烤,看著滿桌的辣椒,硬是一口沒敢吃。每次吃飯,我都在飯碗邊放一杯溫水,每口菜都涮一下再吃,即使這樣,口腔裏仍然長滿了潰瘍。

“或許所有的適應與喜歡都有一個過程,而這個過程都是在痛楚中慢慢感悟。漸漸地,我成為了喜歡吃辣,適應了遵義人無辣不歡的生活。”徐緯邊笑邊向記者介紹他品嘗過的美食。

他説,決心扎根遵義,還因為這片土地上的人。他們非常淳樸,我對他們的好若有一分,他們回報我的就有十分,甚至更多。

剛到泗渡時,去村民家吃飯,大家知道他從浙江過來,就特意在菜裏少放辣椒;大家怕他聽不懂方言,就硬逼着自己説普通話……這些點滴與細節,徐緯都默默記在了心裏。

逢年過節,徐緯家就會有很多村民送來農特産品:土雞、臘肉、香腸、新鮮的農家豬肉……

“我家過年都不用買年貨。”徐緯笑得很開心。這是村民對他的認可。

徐緯來到泗渡後,為了方便工人們,每月15日,他都準時用現金髮放工資。

工人鄧明智説:“這麼多年,徐總從來沒有拖欠工人一分錢,有一次特殊原因要推遲到16日,他都專門在吃飯的時候告知大家,讓大家安心。”

做産業總有資金困難的時候,徐緯抵押過房産,但是賬面上隨時都留着工人三個月的工資不會動。他説:“大家上有老下有小,有可能還等着工資交學費,這個錢一定不能欠。”

徐緯把大家當親人,大家把他當家人。前年,工人賀光澤的女兒考上了大學,賀家人聚餐慶賀,邀請了徐緯參加。徐緯有事耽誤讓大家先吃,可是等他到的時候,看到十多桌人全都在等他,心裏十分感動。

植物工廠剛剛採摘下來的新鮮草莓

感動於徐緯的堅持,本身就在幫助群眾銷售農産品的郭軼也加入進來,他們夫妻二人成了“軟體開發專家+電商銷售達人”,不僅通過電商&&銷售草莓,還用電商幫助群眾銷售農特産品。

2019年底,新冠疫情爆發,城區的居民買不到菜,泗渡農場的200畝菜賣不出去,徐緯當即作了一個大膽的決定:給居民免費送菜。

徐緯和黃富勇登記了身份信息,辦理了通行證負責送菜,郭軼負責建群,哪個社區需要就在群裏報數,他們就把蔬菜分裝好送到小區門口。從2019年到2021年,徐緯的泗渡農場為社區居民免費送了三年。

徐緯的這一行為,獲得了很多居民的點讚,不少居民在群裏留言:等疫情結束了,我們要來泗渡農場消費。

植物工廠工人們正在採摘草莓

泗渡農場也因此獲得了群眾的口碑。疫情三年,徐緯和黃家富手機微信上都有幾十上百個微信群,社群積累了7萬多用戶。

2022年,疫情結束,他們發現社區微信群還沒有解散,徐緯和郭軼就商量,可以將社群和幫助群眾銷售農特産品結合起來,徐緯建立了“社區龍門陣”微信小程序,幫助農民銷售農特産品。

以前,泗渡的村民家養了土雞土鴨,有點山貨,只能到集市上蹲着售賣。徐緯找到一個名叫“楊二哥”的售貨郎,讓他去農村售賣日用品的時候,幫他收購山貨等,價格比鄉場高幾塊錢。這樣農民就不用因為銷售的問題發愁,還能賣上更好的價錢。

“我們希望通過‘社區龍門陣’這個&&,架起城市和鄉村的橋梁,讓城裏人吃到好的東西,讓農村人的好東西賣上好價錢。”徐緯希望越來越多的年輕人加入這個團隊,助力鄉村振興。

從植物工廠“試驗田”到電商&&賣農産品,徐緯始終在堅持中求變,在求變中堅持,是堅定執着的“新農人”,追逐沃野“興農夢”。

植物工廠重塑農業未來

2023年下半年,徐緯驚喜地發現,他們經過4年試種的草莓不僅品質好,産量也很高。

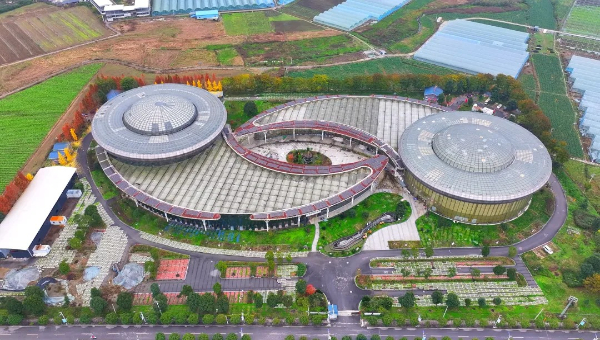

2024年1月,徐緯投入大量資金,在廠房裏建造了佔地2.6畝的植物工廠,種在長箱裏的小草莓們住進了7層“小樓房”,讓這一季節性水果真正實現一年四季不間斷生産採摘。

冬日下的泗渡鎮觀壩村

徐緯認為,植物工廠是設施農業,也是科技賦能的新質生産力。長遠來看能重塑農業未來,眼前而言自己的植物工廠能讓農作物免受極端氣候影響,利用智能計算機和電子傳感器對植物生長對氣溫、濕度、光照、二氧化碳濃度等條件進行智能化調節,保障並精準控制設施內植物等生長。

他算了一筆賬:在地裏種植草莓,一畝地7000株,一年採摘期4個月,草莓苗半年更換一次。在植物工廠裏,一畝地能種10萬株草莓,一年採摘12個月,草莓苗兩年更換一次。綜合算下來,佔地2.6畝的植物工廠相當於創造了400畝土地的價值,讓土地的效益得到了更好的發揮,創造了更多了價值。

植物工廠不僅“拓寬”了土地,也拓展農業現代化發展空間,讓農業農村成為大有可為的廣闊天地。

在徐緯的植物工廠裏,科技感滿滿。特殊光譜的燈帶供給光源,管道輸送二氧化碳促進光合作用,傳感器實時監測土壤的微量元素、工廠裏的溫度和濕度,智能管理&&收集數據進行分析,並控制系統自動補充缺少的要素,整套系統能保證植物處於最佳生長狀態……

除了採摘草莓和摘除老葉外,科技已經幹了大部分活,植物工廠裏的工人腳不沾泥,也不再“靠天吃飯”,智慧農業在這裡有了具象化。

空中俯瞰草莓植物工廠

草莓所需要的氮磷鉀等元素通過植物提取後通過管道定量輸入到土壤中。與此同時,植物工廠裏還有十多箱小蜜蜂承擔自然授粉的工作。住進“樓房”的草莓們,果子懸挂在空中,既不會沾土也不會遭病蟲害,綠色健康的草莓品質佳、口感好,深受消費者的喜歡。

徐緯很清楚,要走農業品牌化道路,必須首先保證農産品的品質。如今,他種植的“莓悉草莓”在遵義小有名氣。

植物工廠的建成,也為開展新品種試驗提供了更好的條件,香椿、折耳根嫩芽將可能成為植物工廠裏草莓的新夥伴。目前,徐緯和商業夥伴正在謀劃把植物工廠“複製”到珠海、浙江、天津等地,讓更多人看到植物工廠的廣闊前景,吸引更多資金到農業産業裏來,也讓更多人吃到新鮮安全的農産品。

2023年9月,農業農村部信息中心還授予貴州有數農業發展有限公司的《遵義賦能大棚設施 讓種植草莓智能化》為2023年全國智慧農業建設優秀案例。市委農村工作領導小組也授予該公司為遵義市農業産業化經營市級龍頭企業。

今年,徐緯的植物工廠迎來了兩位農學專業的大學生,他們願意走進遵義大山種植草莓,看中的就是植物工廠的發展前景。徐緯也敞開大門,歡迎更多高學歷高技能加入,共同為鄉村振興貢獻智慧和力量。

不久後,徐緯和他的團隊自主研發的“黔農有數”&&預計也將上線,繼續在助力農産品銷售等方面發揮重要作用。他已決心繼續扎根黔北,不遺餘力地壯大農業特色産業發展“筋骨”,努力吸引更多的資金和人才加入到農業産業,為推進中國現代化遵義實踐作貢獻。

“科技賦能、智慧加持,就是農業現代化的新質生産力,我們把農業農村搞好,就是建設農民安居樂業的幸福家園,我相信農業一定是一個有奔頭的産業。”徐緯信心滿滿。

短評:

黔北青山綠水間有夢,遵義農業發展中有“數”,在田間地頭當一個幸福的農民有情有義、有滋有味!

博士“新農人”徐緯用自己一言一行,詮釋着在紅色精神引領下,新時代的“農創客”如何從遵義會議精神中汲取奮進力量,如何把一篇篇科研論文寫在田間地頭。更為重要的是,作為來自浙江溫州的“新遵義人”,他始終心裏裝着群眾的小家庭,思考着現代農業的大未來,希望用科技與智慧力量,春風化雨、潤物無聲,一點一滴撬動改變紅色土地上的農業未來。

正是一個個這樣的有夢、有“數”、有情有義的有志青年,扎根實踐沃土,執着堅持奮鬥,才使地方産業“筋骨”能強起來,群眾“口袋”能鼓起來,鄉村振興事業能發展起來。(文/李培松 涂林念 楊夢雲 圖/金梟梟 視頻:金梟梟 葉小艷 楊雲飛 鄭海海)

相關閱讀