在西秀區劉官鄉嘉穗村,有一個寨子曾經是明洪武時期調北征南大軍駐紮的大本營。今天,我們走進傅家寨,感受屯田戍邊文化。

六百多年的屯田戍邊就是從這裡開始的。明洪武十四年(1381年),朱元璋派穎川侯傅友德為征南將軍,率領30萬大軍征討雲貴開啟了第一次“調北征南”。當時大軍的大本營就設在今天的劉官鄉傅家寨,傅家寨也因傅友德屯軍於此而得名。

傅友德選擇在這地方安營紮寨,是有原因的,寨子後山有一個洞,叫軍餉洞,洞內十分寬廣,是個可供利用的自然資源,一則是便於存放糧草,二則此處易守難攻,一旦有不測之便,洞內可作藏身之所。

征南戰事持續了兩年。但沒幾年,烽火又起,傅友德不得不奉旨於1388年率兵第二次“調北征南”。征南戰事一直延續了許多年,為鞏固邊疆,防範少數民族反叛,朱元璋採納傅友德等大臣的建議,認為“養兵而不病於農者,莫如屯田”,因此,採取了屯田戍邊的政策,使幾十萬征南大軍就地屯田駐紮,軍食自贍,這一屯便為貴州屯出了獨特的屯堡文化。

六百多年前的烽煙已經隨風而逝,傅家寨已經變得和周圍的屯堡村寨無異,村民們早已遠離了金戈鐵馬的崢嶸歲月,過起了安居樂業的生活,而我們也只能從傅家寨現存的古遺跡裏窺探當初征南大本營的風貌。

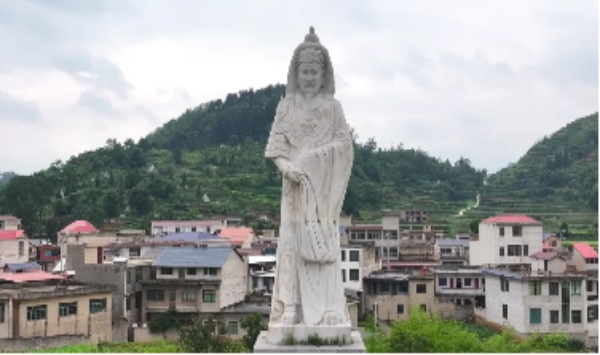

這尊近11米的傅友德將軍雕像是2018年傅家寨當地屯堡村民以及來自全國各地上千名傅氏宗親共同捐資建造的,以此來紀念這位“屯堡文化的締造者”。把雕像設立在這片他戰鬥過的土地,繼續庇護着屯堡村民,我想這無疑是紀念他最好的方式。

屯田戍邊政策為當時的貴州乃至今日貴州的發展打開了一道文明的大門、注入了全新的發展活力,近年來,當地人的屯堡人有力地借助傅友德指揮大本營和儺雕文化這兩個獨有的文化品牌,正在全力以赴投身於鄉村振興戰略建設中。(鄒加鑫 孫德志 陳黔)