毫無疑問,安順的縣區中,“紫雲”的名字最富詩意,是謂紫氣東來、雲蒸霞蔚,放到全國,也不遑多讓。

名字,對一個地方而言就如同眼睛,眼睛有了光,地方就有靈氣的可能。靈氣是需要尋找與創造的。紫雲的鐘靈毓秀,是一代又一代紫雲人必須擔負的責任。這個春天,得《仁者壽——紫雲文物古跡拓片集》一書,很是驚喜!這是幾代紫雲文化人的藝術結晶,也即是今天紫雲文化人“鐘靈”所作的努力。

一、仁者壽

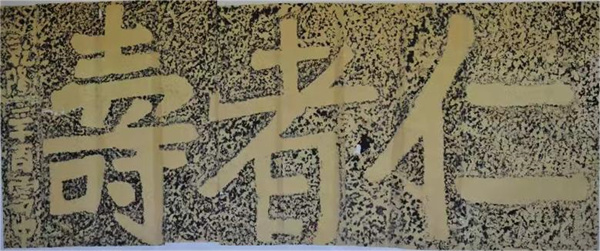

“仁者壽”三字是本集的書名,是本集的封面,也是本集第一張拓印,源自紫雲印山絕壁的摩崖石刻。看刻字款識,刻於乾隆辛酉年(1741年),為貴州提督楊天縱的手筆,每字兩米見方。在貴州,尺寸兩米見方的刻字,也是極其罕見的。

“仁者壽”三字柳體楷書,略帶魏碑筆意。自唐以降,大字書多以顏書面貌呈現,結字密實,點畫粗碩。其次是黃庭堅一派的大書,中緊外放,長槍大戟,四圍舒張。“仁者壽”並未追求顏體的密實與肥碩,也不像黃體過分外展其筆畫,而是大膽地以柳為書。“仁者壽”瘦硬遒勁,但與柳書結字嚴緊不同,其結體舒曠,寬可走馬。如“仁”字點畫間距寬展,不求嚴密,呈透風勢頭;“壽”為達到疏朗效果,中間點畫作了的減省。三字雖疏,但不散,不松懈,以達形散神聚之妙。“仁者壽”筆法方圓兼用,如橫畫中有圓筆起,呈圓潤飽滿之勢,也有方筆起,得魏碑斬釘截鐵之妙。點畫不求精雅,但求樸質,因此得天趣。寥寥三字,但有千軍萬馬奔脫,氣吞山河的磅礡氣象,這得益於點畫的質樸與結字的寬博,即是工巧出於拙,強力見於拙,妙趣脫於拙,故而不俗。

書法本質是書寫文字,兼具傳達詞義的功能,文字內容對書法的作用是不言而喻的。“仁者壽”三字藝與意的融合達到極佳境界。“仁者壽”語出《論語·雍也》“智者樂水,仁者樂山。知者動,仁者靜;知者樂,仁者壽”。綜合朱熹、錢穆、楊伯峻諸賢注解可知,孔子認為仁厚之人安於義理,寬仁待人,不役於物,不傷於物,能很好地抑制情緒,好靜如山,故而長壽。壽,於人言為長壽,於萬物而言則為長存。“仁者”與紫雲氣質相契。一謂“樂山”:紫雲多山,奇險峭拔的紫雲硐,幽峻奇雄的格凸河穿洞,平視雲海的銀山妖岩……紫雲的山、岩、洞、石,皆為絕唱,無不彰顯紫雲的絕美風致。二謂“靜”:紫雲故名“歸化”,其義“歸順教化”,少干戈而多玉帛,少狼煙而多笙歌,寬仁沉靜如斯;紫雲的靜,還在群巔雲色、山間梯田和林中村落,置身其間,目光所及,則身心寧靜,夫復何求?

此外,竊以為,作為二品軍人的楊提督,對於“仁者壽”的看法自然會多於常人。兵家之仁境在不動如山,所謂“不戰而屈人之兵”,所謂“從古知兵非好戰”,所謂“泰山崩於前而色不變”,所謂“以不變應萬變”……故而天下長治久安,蒼生安居樂業。此為兵家之大仁!

於是,觀山、看字、細品、體悟,“仁者壽”,三個字,別是一番滋味!屈平子云:“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索!”

二、紫雲硐

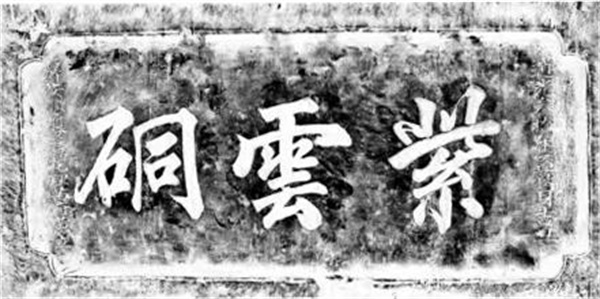

“紫雲硐”是紫雲硐摩崖石刻大字,行楷書,據碑款識載,字刻於為道光三十年(1850年)。

“紫雲硐”深得顏柳精髓,既有俊朗瘦勁之姿,又不失豐動高雅之態。其字結體嚴謹,方整內收,融入行書的流暢與動感,故而筆畫顯得精神,緊湊,有力度,一派瀟灑驕傲之氣。“紫”字的上半部分,點畫一氣呵成,靈活而不失法度,力足而不失飄逸;“雲”字則中規中矩,結字緊實,中部稍加連帶,以求些許變化;“硐”字俊俏大方,用筆瘦勁,若鐵畫銀鉤,堅毅果決,點畫之間的粗細對比,使得“硐”字在視覺上極具衝擊力,穿透紙背,直達人心,氣韻無窮。

“紫雲硐”行筆疾澀達到極佳狀態,“紫”字趨疾,“雲”字趨澀,“硐”字復趨疾,“紫”與“硐”單字之中則先疾而後澀。古人在“疾澀”方面作了諸多論述,要求疾澀有度,二者互補。李世民在《指意》中談到“疾澀”時説:“太緩者滯而無筋,太急者病而無骨。”姚華在《與姚鍪書》則説:“作書必遲速互救,且使剛柔相調方可。”“紫雲硐”深得此妙。品味“紫雲硐”之疾澀,如駕馬驅車過山野,時而凝滯,謹小慎微,逡巡而不敢進;時而疾速,遙遙以輕飏,飄飄而吹衣。疾澀之變,牽動情感之變,隨之而來的手之舞之、足之蹈之,亦是常態。張長史觀公孫劍舞,而後開悟筆法,想必是逆此而得之。

“紫雲硐”三字的字形之美、筆法之精、氣韻之靈,值得後之覽者稱讚。

紫雲硐摩崖石刻位於紫雲城西北向。《安順府志》載:“紫雲硐在城西北,硐極幽邃,常有紫氣騰於其上,中建佛寺,頗有煙雲縹緲之概。”民國三年,“紫雲”二字定為縣名,自然是因紫雲硐更名。紫雲硐中石刻多載戰事政績文詞詩章,見證紫雲山城的雲卷雲舒與紫雲人民的苦難與榮耀,白衣蒼狗,年華似水,而今紫雲硐已然是紫雲縣的文化聖地,是紫雲人的精神依託。

最難能可貴的是,民國時期,中國共産黨安順、紫雲、長順邊區地下組織,將紫雲硐定為秘密革命基地,曾多次在此硐舉行秘密會議。紫雲硐成了紫雲革命歷史的見證地,是紫雲人的瑞金和延安。紫雲革命先烈們英勇事跡、不畏強敵的精神、堅定的信念,已深深鐫刻於紫雲硐,已幻化為漫山的紫氣雲霞,護佑這方百姓,是紫雲永遠的驕傲和守護神。

紫雲硐怎麼僅僅是三個字呢?重看“紫雲硐”三字,諸多感慨,匯為一詩:“雄關漫道真如鐵,而今邁步從頭越。從頭越,蒼山如海,殘陽如血。”

三、龍章寵錫

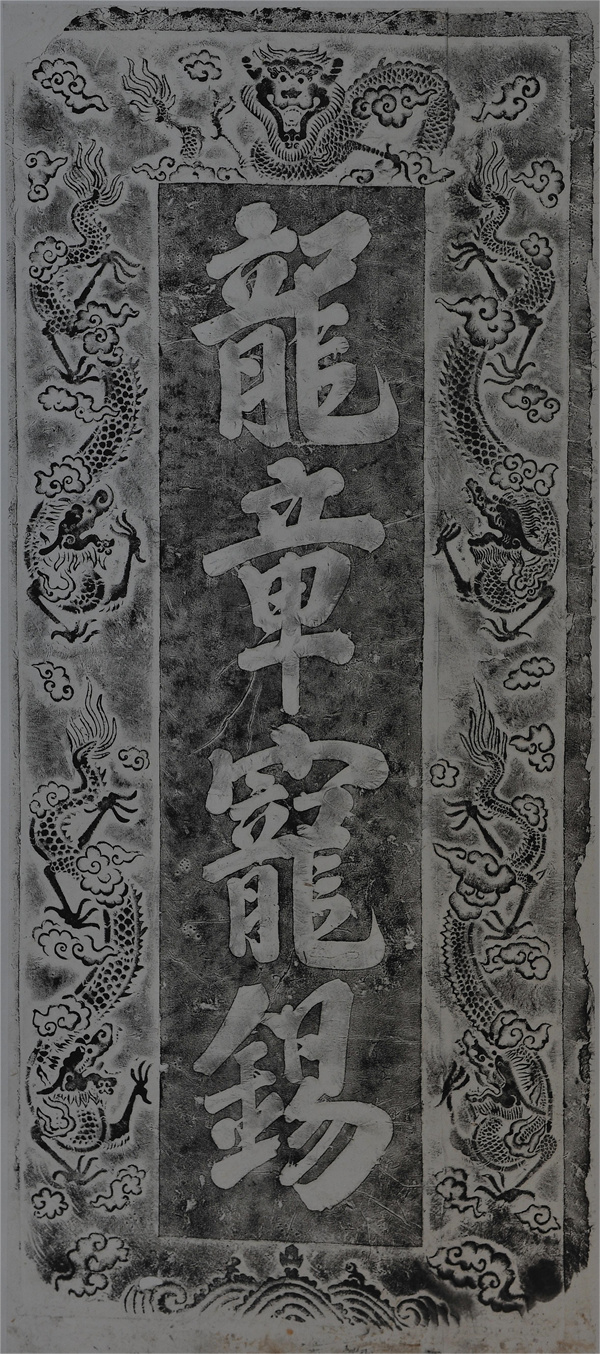

“龍章寵錫”是紫雲縣五峰街道辦新場村墓葬石碑拓印,該墓還有一碑,刻“誥封安人顯妣鄒母程安人墓”字樣,並有款顯示墓葬於道光七年(1827年)。

“龍章寵錫”刻字為牌匾形式,“龍章寵錫”四字自上而下,四週為四爪翔龍卷雲浮雕,龍紋雕刻栩栩如生。

“龍章寵錫”取法於顏真卿的《多寶塔碑》,結構平穩端正,嚴謹莊重,線條粗碩剛勁,點畫挺拔,力度老到,方折圓折切換自如,讓人感受到博大廟堂氣魄。“龍章寵錫”在力量中透露出秀氣,因而力量並不粗暴和猛烈,而是內在的含蓄之力,如同潛龍在淵,雖不張揚,但露一二鱗角,足以震人心魄。

“龍章寵錫”,就是皇帝聖旨恩賜,其中“龍章”即是皇帝聖旨;“錫”即是“賜”,恩賜之意。唐代張彥遠《法書要錄》寫道:“龍章鳳篆,寵錫儒門。”陸游《謝尚書讚》詩曰:“鳳閣承恩早,龍章寵錫殊。”由此可知,“龍章寵錫”賞賜是很高的榮譽。

關於“龍章寵錫”兩個問題需要探討。

很多人誤以為 “龍章寵錫”是皇帝對有功大臣的獎賞,只有高級別官員才能受賞。其實不然,皇帝確實會對一二品大臣賜“龍章寵錫”,但是有時候也會對低級別官員進行獎賞,也會因為個人心情而對普通人賞賜。筆者就見過光緒皇帝賜予六品安人的“龍章寵錫”,見過嘉慶皇帝賜予州同(從六品)官員的“龍章寵錫”,也見過乾隆皇帝賜予無品級布衣鄉紳的“龍章寵錫”。比如,程安人墓“龍章寵錫”,賜予的對象則是六品安人鄒母程安人。

此外,很多人見到“龍章寵錫”“皇恩寵錫”就認為是皇帝御筆親書,但是筆者經過對比發現並非完全如此。筆者看過幾塊乾隆皇帝賜的“龍章寵錫”匾額,擁有者都號稱是乾隆皇帝御筆親題,但彼此書寫風格卻有很大不同,顯然不是一人書寫。“龍章寵錫”必是皇帝御筆親題之説,不攻自破。紫雲程安人墓這幅“龍章寵錫”書寫風格就與道光皇帝的大字書法有很大區別。道光皇帝的大字圓潤秀朗、用筆凝厚沉穩,氣韻渾然,但剛勁不足、稍顯柔軟,不如這幅“龍章寵錫”力度剛強。因此個人斷定,程安人墓的“龍章寵錫”並非道光皇帝御筆親題。雖不是皇帝御筆書法,但是其書法價值與美感並未減少半分。

四、其他大字書法

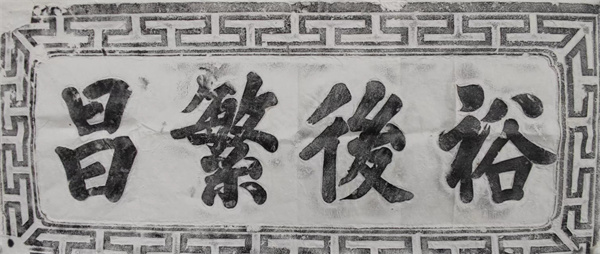

這本拓印集還有幾幅大字拓印。其中有兩幅是紫雲縣五峰街道辦楓香村的石碑拓印,一幅“毓秀鐘靈”,行楷書陽刻,刻於咸豐二年(1852年);另一幅“裕後繁昌”,楷書陽刻,刻於光緒年間。“毓秀鐘靈”顏體的基礎上添了幾分飄逸,故而端莊又灑脫。“裕後繁昌”則用筆飽滿,結字緊實,端正規矩,卻無呆滯之氣。

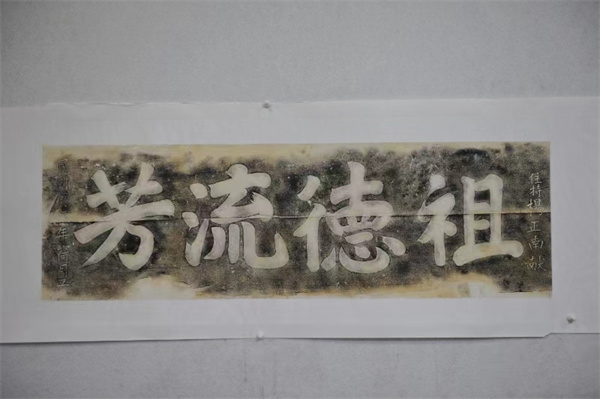

集子裏刊有紫雲縣猴場鎮曙光村楊氏宗祠的兩幅匾額大字拓印,一幅“楊氏宗祠”,另一幅“祖德流芳”,都是陰刻,刻於民國十七年(1928年),作者楊正南先生。兩幅作品皆為顏書一路,深得《竹山堂連句》的精髓。點畫飽滿,莊嚴沉穩,氣勢磅礡,富有厚重感,不過分雕飾細節,因此流露出古樸脫俗的美感。

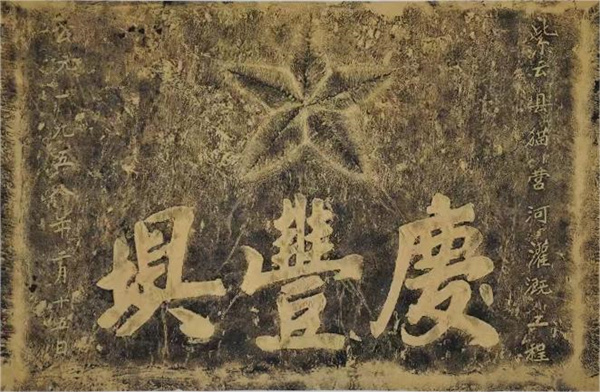

“慶豐壩”是一幅石碑拓印作品,源於紫雲縣貓營鎮牛角井村牛角井橋下,筆畫勁道,力度剛強,起承轉合之間,將厚重、磅礡、剛硬融為一體。但是“壩”字寫錯了。“壩”字第一批簡體字,在繁體寫法中有“垻”與“壩”兩種寫法,其中“垻”意為“平地(多用於地名)”(《新華字典》),可組詞“場垻”;而“壩”意為“截河攔水的堤堰”(《新華字典》),可組詞“堤壩”。根據石碑的位置與款識“紫雲縣貓營河灌溉工程”可知,慶豐壩是水利堤壩,因此,“慶豐壩”的“壩”當為“壩”,而非“垻”。這是一個小失誤。

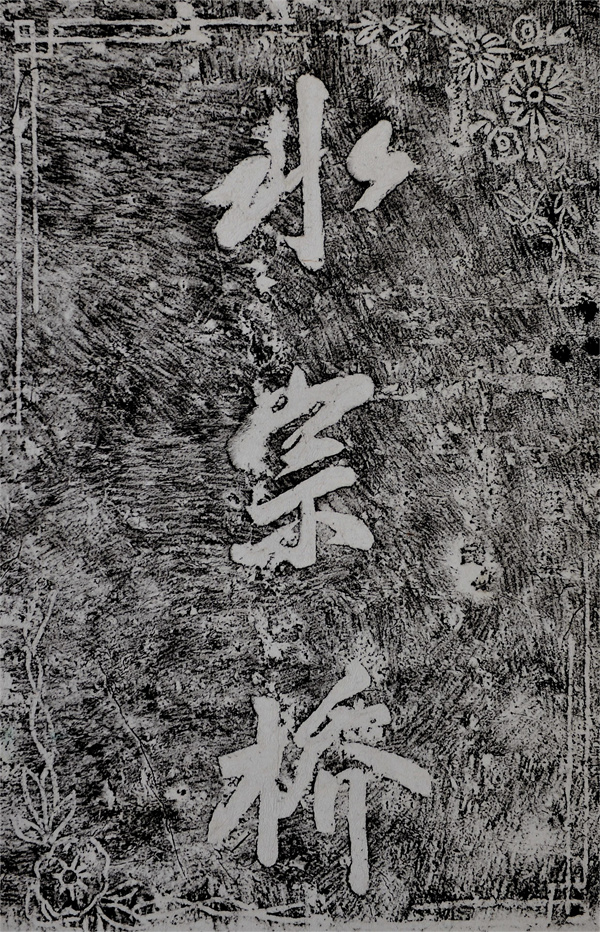

這本集子最後一幅大字書法拓印是“水宗橋”,陰刻,源自於紫雲縣格凸河鎮橋頭村橋頭組水宗橋石碑。“水宗橋”取法王羲之,書寫自然流暢,用筆率意自然,鋒穎牽絲,氣韻清雅。“水”與“宗”二字取斜勢,流動靈活;而“橋”字端正,堅實平穩。“水宗橋”正欹相宜的調度,使得作品既富有動感又不失穩重,在視覺上既和諧統一,又富有變化。

五、因山而靜 樂山而壽

紫雲,出於山。紫氣東來、雲蒸霞蔚,因山如此。

山有山的模樣,山有山的特質,寬博好靜,亙久無殊。

在紫雲寫字,自然一目山光,盈袖山風流嵐,滿紙連山氣息,自然筆下有力而不狂傲,沉靜而不沉寂。特別是大字書,因山而靜,而重,而大氣端莊。不必懷疑,這種氣息可以再走,繼續再走,堅定地愛紫雲,愛山……樂山而壽,如是而已……

在《仁者壽——紫雲文物古跡拓片集》的前言中寫道:“保護文物功在當代、利在千秋。而拓片,是文物保護工作不可或缺的舉措。”其中點明了保護文物的重要性。

誠然,保護文物是千秋萬代的福祉,但,竊以為,文物文化的保護僅僅是文化工作第一步,發掘傳承、承前啟後才是根本。紫雲需在現有文化中深入挖掘,進而傳承,進而創新發展,為其注入新活力、新內涵。只有這樣,紫雲文化的繁榮才能真正實現。

好在,紫雲的文化工作者們並未止步於文物的保護。他們積極投身於文物的發掘與傳承工作,致力於將紫雲歷史文化呈現給世人。於是,紫雲苗族“三月三”活動盛大舉辦了,紫雲印山書畫院成立了,紫雲故事正在書寫……