抻抖,在西南官話中是漂亮、有氣派的意思。

貴州多山,明代大儒王陽明曾經説:“天下之山,萃於雲貴; 連亙萬里,際天無極。”但出乎很多人的意料,深處群山環伺之中的貴州其實並不封閉,&&貴州的河流在山壑之間串起一道道通衢,地介四省的位置讓她成為文脈交匯的十字路口。

我們不斷地從貴州的一件件精美文物中刷新認知,“反轉”歷史,成為了貴州文物的另一種特色。

鏤空牌飾:“開盲盒”式的考古新體驗

文物名稱:明代鏤空牌飾

出土地區:貴安新區大松山墓群

2022年,為了配合貴州醫科大學的建設項目,考古工作人員進駐貴陽市貴安新區馬場鎮,進行考古發掘保護工作。本以為只是一場例行的工程前期考古探查與發掘保護,但事情的發展震驚了所有人:2192座墓葬,4000余件金銀銅鐵竹木陶瓷各式文物,時間跨度長達1400多年……“迄今為止西南地區墓地規模最大的一次考古”,讓其成功入選2022年度全國十大考古新發現。

供圖/周必素,製圖/九陽。

明清之前貴州史料的匱乏,讓貴州存在一段“歷史模糊期”,兩漢尚可以通過漢墓群考古補充,但魏晉到明朝之間這一段歷史卻是難覓蹤跡。

但是大松山墓群的出現,猶如上天註定一般,嚴絲合縫地彌補了貴州的這段考古迷霧。更令人稱奇的是,縱貫大松山墓群一千四百年的各類文物,涵蓋了從生活起居到風俗信仰、商貿工藝的方方面面,簡直就是一份貴州歷史社會變遷的幻燈片,而對貴州自魏晉至明朝蒙昧閉塞的歷史評價也將徹底改寫。

撫琴俑:“不合乎周禮”的優雅

文物名稱:東漢撫琴俑

出土地區:興仁交樂漢墓群6號墓

現藏於:黔西南州博物館

古琴是中國的一種傳統樂器,它的講究非常多,尺寸大小、形制、琴弦、裝飾,全是典故,又有六忌、八絕、七不彈……要是單説古琴的講究都夠單開一個專題了。

1987年,貴州興仁交樂6號墓出土了一件東漢撫琴俑。墓葬中出土樂俑很常見,乃是為逝者泉下享受美妙音樂而準備,所以無論形制還是式樣,都是逝者生前生活中的一部分。

攝影/陳偉紅,製圖/九陽。

但因為出土位置的緣故,交樂漢墓的這件撫琴俑頗為特殊。古琴作為漢文化的傳統樂器,形象多出土於中原、江南、巴蜀一帶,興仁市在貴州省尚且是西南地區,遑論其在漢代時的位置了。不過,一件不合理事物的背後必然是一整套的合理原因,撫琴俑的意義遠不止一件漢代文物,它無可辯駁地證明,秦漢的大一統並非流於表面。早在漢朝時期,來自中原的文化就已經深深影響到了這片西南方的土地。

對於古琴這種滿身學問堪稱禮器的樂器,那是有一整套禮儀的,孔子當初學琴也得是低頭一個“穆然深思”,抬頭一個“怡然高望”,絲毫馬虎不得。而這件撫琴俑高約一尺,面目輕鬆傳神,嘴角微微上揚,似撫琴又在聽琴,自得其樂,優雅十足。但是再看這件撫琴俑的隨意坐姿,大大咧咧頗有劉邦箕踞而坐的“大漢傳統”,聯想到撫琴的禮法,不由得讓人發出疑問:他這演奏古琴的樣子,合乎周禮嗎?

銅車馬:“時光蟲洞”中的歷史年輪

文物名稱:東漢銅車馬

出土地區:興義市萬屯漢墓群8號墓

現藏於:貴州省博物館

1975年開始試掘工作的興義市萬屯漢墓群,出土了一輛青銅鑄造的銅車馬,總長112厘米,通高88厘米,車馬的零部件一應俱全。外形雄壯,工藝精湛,動馬靜車,靈動之餘又添一份穩重,對探究中原文化和貴州本地的夜郎文化的交流融合,有非常高的學術價值。於是這件文物被命名為“東漢銅車馬”,珍藏在貴州省博物館。

供圖/《貴州考古出土文物精粹(終校)》,製圖/九陽。

貴州總是讓人出乎意料,這件銅車馬也是如此。傳統認知裏,似乎塞上和西北遼闊的的草原才有優秀的馬匹,可貴州在歷史上卻同樣是一處非常重要的産馬區,貴州“水西馬”在歷史上發揮着重要的經濟和軍事職能。

萬屯出土的這輛銅車馬,轎廂以及軛、辀、輗、轡等部件一應俱全,具有很明顯的中原風格,可“地無三尺平”的貴州是否具備使用馬車的條件呢?目前黔西南地區在中國歷史上沒有任何準確的行政建制記載,但無論是撫琴俑的出現還是銅車馬的風格,都指向了兩個必然的結論:兩漢對貴州的開發力度遠超想象。且在黔西南這個位置,貴州早早就與中原地區展開了密切的文化交流。

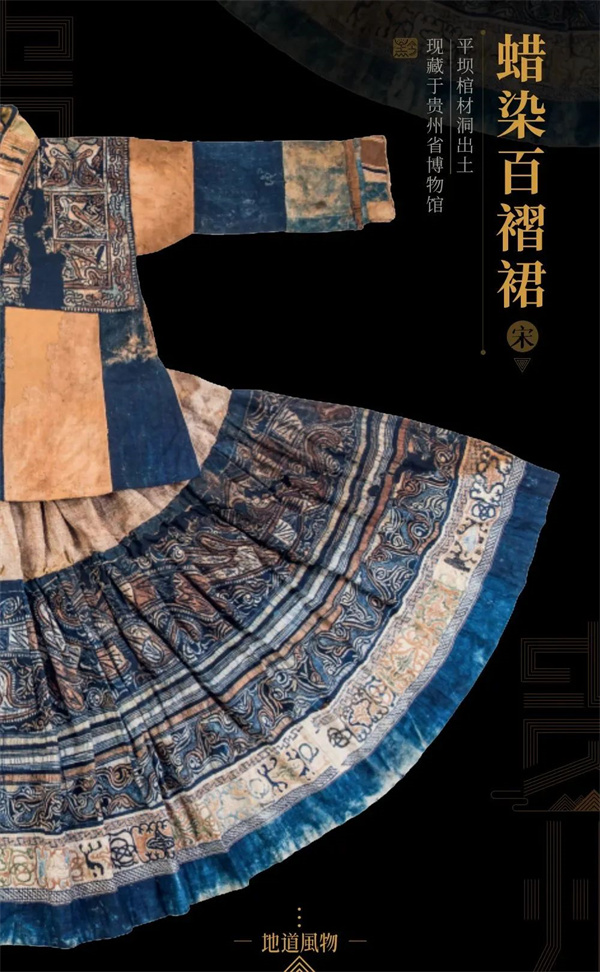

蠟染百褶裙:“合資”文物上的鷺與鳳

文物名稱:宋代鷺鳥紋彩色蠟染百褶裙

出土地區:安順平壩區棺材洞

現藏於:貴州省博物館

我國西南地區的一些少數民族有“洞葬”的傳統:將棺木送進山洞集中保存,不樹不封。貴州安順平壩區北的桃花村,有一處存放當地苗族人棺材的溶洞,使用時間非常久遠,最早的棺木甚至可以追溯到唐朝安史之亂那會。

1987年,考古學家對平順棺材洞內的棺材進行了考古整理,出土了一件非常華麗的宋代百褶裙。雖然文物歷經八百餘年的歲月洗禮,但基本保留完整,尤其是製作工藝,集挑花、刺繡、蠟染多種工藝手法,尤其蠟染技藝,很明顯有中原技法和本地少數民族技法融合的痕跡。所以這件文物本身絕對稱得上是一件“合資”産品,被命名為“宋代鷺鳥紋彩色蠟染百褶裙”。

供圖/《貴州考古出土文物精粹(終校)》,製圖/九陽。

但這一命名,爭議就來了:宋代沒問題,彩色也對,蠟染技藝也合理,百褶裙就更沒錯了,可那“鷺鳥紋”,不見得吧?

這時候就得發揚學習“列文虎克”精神了,這件百褶裙上的“鷺鳥”其實非常常見,在貴州的很多其他出土文物以及苗族服飾圖案上都能見到,即便有區別也能看得出大同小異。可這種鳥在其他圖案裏並不叫“鷺鳥”,而是叫“鳳”,鳳凰的“鳳”,所以這應該叫“鳳鳥紋”才對啊,“宋代鳳鳥紋彩色蠟染百褶裙”。

所以,你看這是“鷺”呢,還是“鳳”呢?

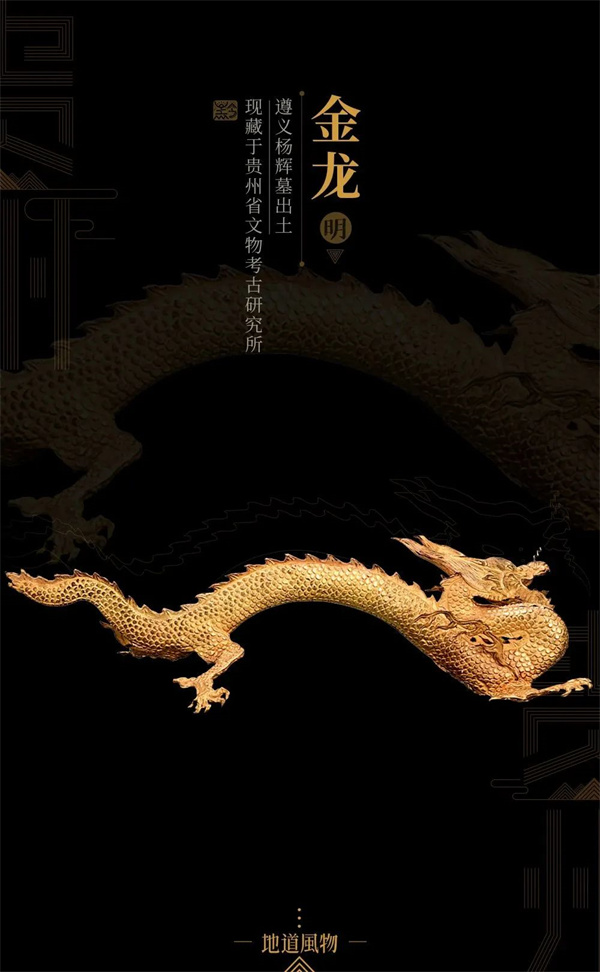

金龍與鳳冠:播州土司的“黃金國”

文物名稱:金龍、鳳冠

出土地區:遵義團溪楊輝墓、遵義高坪五室墓

現藏於:貴州省文物考古研究所

土司制度是元明清時期中央政府對邊疆少數民族地區的一種管理方式,通過任命世襲地方官職的途徑,允許當地土司自主管理轄區事務,來達到對當地的管理。土司制度淵源很久,早在元朝以前,各封建王朝已採用“以土官治土民”的理念。

這些世襲的土司在自己轄區內有着充分的權威和權力。比如播州楊氏土司,由唐朝開始世襲管控遵義地區長達七百餘年,巍峨雄偉的海龍屯遺址迄今仍彰顯着他們的非凡地位。

供圖/《貴州考古出土文物精粹(終校)》,製圖/九陽。

這條金龍正是出土於從播州第25任土司楊輝的墓中,五爪金龍曲項躬身,頷首欲飛,翹須飄鬣,栩栩如生。

無獨有偶,播州土司夫人的金鳳冠也是精妙絕倫,播州第14任土司楊價墓中發現的金鳳冠是目前中國唯一出土的南宋鳳冠,規制與傳世畫作中南宋皇后佩戴的鳳冠頗為相似。

供圖/《貴州考古出土文物精粹(終校)》,製圖/九陽。

如此精美的金龍與鳳冠,跟明朝萬曆皇帝定陵中出土的文物比起來也是不遑多讓。但它們的主人,卻是來自西南貴州的土司首領。雖然名為“土司”,但審美可是一點都不土!

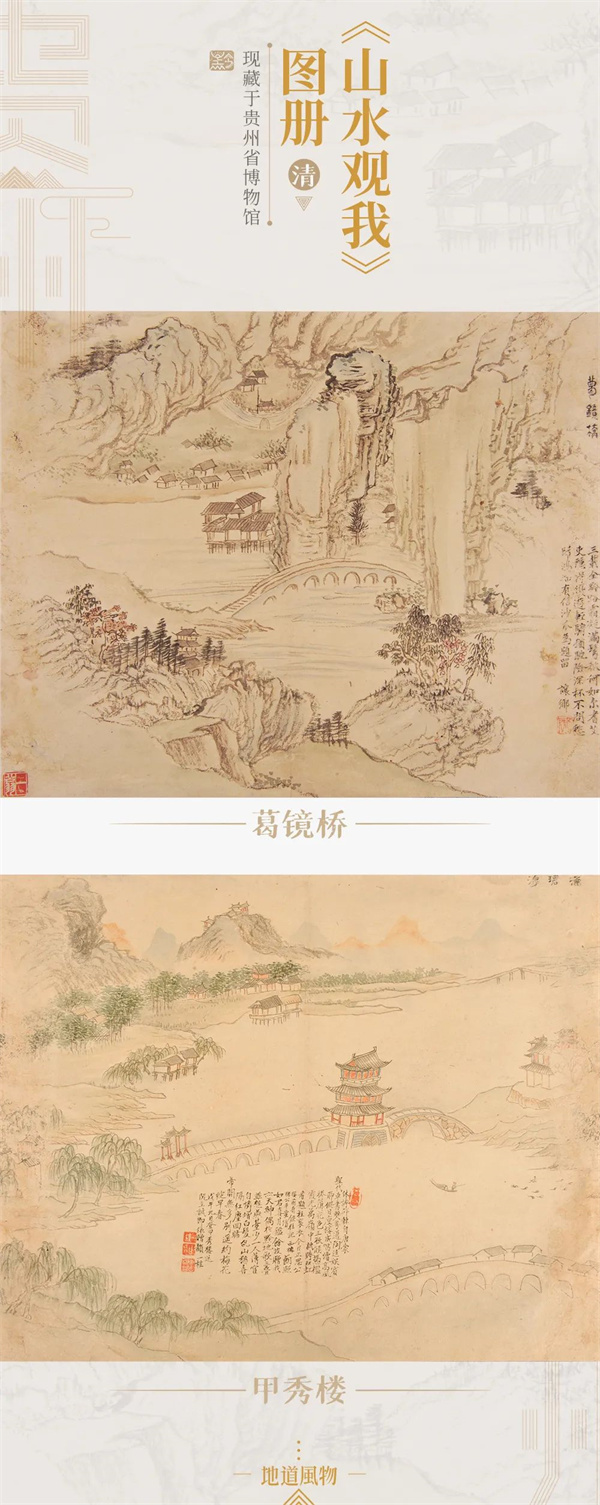

《山水觀我》:我觀山水,山水亦在觀我

文物名稱:清《山水觀我》畫冊

現藏於:貴州省博物館

元朝以來,隨着滇黔湘大道的開通,貴州就仿佛是打通了“任督二脈”。驛路上的行人和商旅日漸增多,描述貴州景致山川的作品也多了起來,明末的大旅行家徐霞客游覽貴州時更是寫下了近四萬字的《黔游日記》。但清朝畫家鄒一桂創作的一本圖冊卻將對貴州的描述提到了新的高度,這便是《山水觀我》。

供圖/貴州省博物館,製圖/九陽。

鄒一桂曾經擔任了六年的提督貴州學政官員,在此期間飽覽貴州景致。這套《山水觀我》圖冊包括了22幅畫作,其中十七幅是貴州山水,相見坡、關鎖嶺、飛雲岩、鐵索橋、涵碧潭……這些畫形神並重,工寫相間,色彩搭配細緻柔和,給人以舒服的觀賞體驗,就如同是對這些景色的拍照留念,也讓二百年後的我們得以一睹風光真容。

文物是我們穿越時空去窺伺歷史的一個蟲洞,它真實、絕妙而且有趣。其實貴州作為西南文化的一個十字路口,有價值而且有趣的文物何止千萬,它們跨越千年而來,與我們擦身而過,留下驚鴻一瞥之後,奔赴下一個千年。