穿過漆黑的隧洞,眼前豁然開朗,仿佛跨越時空之門。我站在刀削斧劈般的絕壁之上,腳下雲霧繚繞,每向前一步,都膽戰心驚,生怕一不小心墜入深谷,不禁對當年的鑿渠人肅然起敬。

這裡,是貴州省畢節市七星關區生機鎮的絕壁天渠巡護現場。此次採訪,是為了尋訪當年村民和水利勘測人員在懸崖絕壁間排除萬難、劈山鑿渠的故事。

懸崖天險盼“生機”

初夏,雨後的赤水河畔,我們跟着護渠隊員,沿着高流天渠濕滑的步道逆流而上。行至最險處,渠埂寬不足1.5米,身旁是懸崖絕壁,我貼着岩壁而行,不敢往外看。

在稍寬的地方,我放飛無人機,拍攝隊員們清理渠內阻塞的枯枝敗葉、移開滾落的山石。天渠所處的峽谷地帶衛星信號不好,加上霧大、能見度低,無人機幾次與遙控手柄“失聯”,我只能憑着感覺操控返回。

水渠修成後,渠水所到之地,荒山變良田,瓜果滿園香。經過60多年的風雨洗禮,天渠依舊滋養着這裡。

生機鎮所處的赤水河畔是典型的喀斯特岩溶地貌,沿河地帶最低海拔530米,最高海拔1930米。雨水從天而降,隨即滲漏,“靠着大河缺水喝”一度困擾着當地人民的生産生活。

“生機公社山連山,遠望大河喊口乾。缸中沒有三碗水,既愁吃來又愁穿。”這是60年前生機鎮人民生活的真實寫照。

1955年,畢節專署農田水利局(現畢節市水務局)派技術員來到生機鎮鐮刀灣村勘測地形。有人仰着脖子看崖頂,一不小心氈帽掉下了懸崖。面對數百米高的懸崖,技術員得出結論:條件太差,既打不出井,也引不到水。

鑿渠英雄引“生機”

1956年的春天,鐮刀灣村又迎來一位名叫徐榮的水利技術員,由鐮刀灣村民組成的勘察隊跟着徐榮在大山裏持續勘測了40多天。回來後,他堅定地告訴鄉親們:“這渠能修成。”

秋收過後,徐榮帶着妻子和女兒回到鐮刀灣村。時至臘月,在徐榮、左遺軒等人的組織動員下,一支由68人組成的鑿渠隊伍,帶上鋼釬、鏨子、錘子進入深山,開啟了生機鎮第一條絕壁天渠——衛星天渠的修建,拉開了生機鎮劈山引水的序幕。

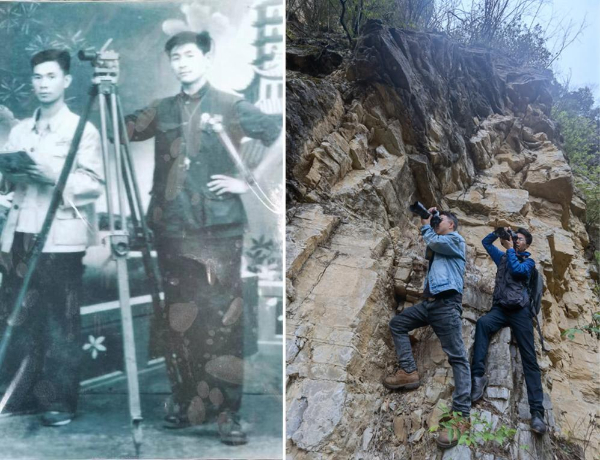

拼版照片:左圖為水利技術員徐榮(右)與修渠隊員的合影(資料照片);右圖為2024年4月24日,新華社記者楊文斌(左)與新華社簽約攝影師王純亮在拍攝絕壁天渠(潘希來攝)。

在鑿渠的過程中,徐榮再三叮囑鄉親們一定要注意安全。工程進展到幾百米高的懸崖絕壁處,全是堅硬的岩石,手不能抓、腳無處站,望一眼崖底就頭昏腳軟。大家唯一的辦法就是腰繫繩索,從山頂按照規劃的路線向下一點點移動,人懸挂在半空中鑿出炮眼,用黑火藥炸出工作面,再將其他隊員吊至此處,用錘子敲、用鋼釬鑿……

“崖當房,石當床。為引一渠救命水,不怕死來不怕傷。三十晚上不下站,初一早上接着幹。”這是當年修渠的人們編出來的民謠。

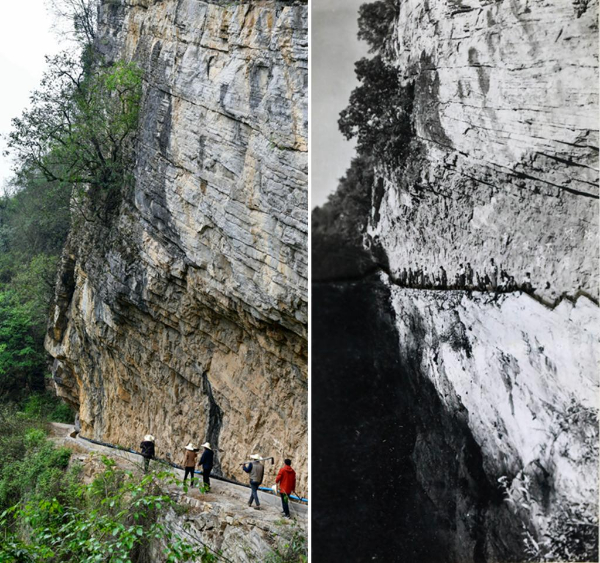

拼版照片:上圖為2024年4月24日,護渠隊員在生機鎮高流天渠清理渠道;下圖為1960年,村民在七星關區生機鎮修鑿高流天渠時的情景(王振翔攝)。

為了節省翻山越嶺往返的時間,鑿渠隊員們直接從家裏扛起背條上山,長期居住在懸崖上的山洞裏。每逢春節,在山洞口點上半截炸藥,一聲炮響,當做除夕夜裏迎接新年的鞭炮。

1958年春天,鐮刀灣村衛星天渠正式建成通水,其他缺水的公社、大隊深受鼓舞,多條懸崖上的天渠相繼動工,在生機鎮掀起了20餘年興修水利的熱潮。

拼版照片:左圖為2024年4月24日,修渠人劉新芝在介紹當年修建七星關區生機鎮高流天渠的情況;右圖為1960年,劉新芝(右一)與村民們在修鑿七星關區生機鎮高流天渠的情景(王振翔攝)。

在修建高流天渠過程中,高流村支書許天珍是修渠隊伍中出了名的“拼命三郎”。

有一次,當工程進展到當地稱為“一刀切”的懸崖時,為了在絕壁上取得一個立足點,許天珍手持木棒,從懸崖絕壁上連攀帶爬,橫移過去。千鈞一髮之際,“咔嚓”一聲,木棒斷了,許天珍從兩百多米高的懸崖上墜了下去,幸好被半崖上的荊棘絆阻,未墜入崖底,但已遍體鱗傷,暈了過去,隊友們把許天珍抬到衞生院治療。

昏迷十多天后,許天珍清醒過來第一句便問:“我們的大溝修得怎樣了?大家都安全嗎?”他能拄着拐杖下床行走時,便三番五次要求出院,在他的一再要求下,醫生終於同意,要他出院後好好回家休息。可是,他一出院又立即投入到修渠工作中。

拼版照片:上圖為2024年4月24日,護渠隊員在生機鎮巡護高流天渠時留影;下圖為1960年,村民們在七星關區生機鎮修鑿絕壁天渠時的合影(王振翔攝)。

至今,當年許天珍用來固定麻繩的木棒,仍牢牢插在懸崖上方的石縫中。

絕壁天渠潤“生機”

20世紀50年代至70年代,在各級水利部門的技術支持和幫助下,當地村民投工投勞,在生機鎮的懸崖絕壁間,一錘一鏨,開鑿出10條絕壁天渠,總長130多公里,修建了8座水庫。在修築絕壁天渠和水庫過程中,有15人犧牲,50餘人受傷。

當年,為讓天渠早日通水,當地的女同志還組成高流天渠“穆桂英排”長修隊(長期扎根山裏修渠的隊伍)和鎮江天渠“劉胡蘭排”長修隊。她們,把最好的年華奉獻給了絕壁天渠。

拼版照片:這是當年參加修建生機鎮絕壁天渠的部分修渠人。上排左起依次為:劉新芝、許光福、楊光禮、劉明昌;下排左起依次為:單懷中、許光澤、劉顯榮、胡加榮(4月24日至4月25日攝)。

採訪過程中,我們走村串寨,找到了當年參與修渠、如今仍然健在的8位修渠人,他們均已是七八十歲的老人。我拍攝了老人們的近照,他們很意外,也很欣慰——這麼多年過去了,還有媒體人再訪天渠,為他們留影。

拼版照片:左圖為2024年4月24日,護渠隊員在生機鎮巡護高流天渠;下圖為1960年,村民在七星關區生機鎮修鑿高流天渠時的情景(王振翔攝)。

根據老照片位置對比,我們花了兩天時間找到了當年鑿渠的地方。在拼版照片上,一新一舊,歷史與現實交融,鑿渠與護渠人更迭。留住瞬間,記錄歷史,這是攝影記者的工作職責和使命。

2016年底,生機鎮召開了一次以“弘揚英雄生機精神,加快脫貧攻堅步伐”為主題的慰問表彰大會。現場的老修渠人們胸前佩戴大紅花,雖已滿頭白髮,但眼神依然堅定。

“那是一段激情燃燒的歲月,也是一段悲壯如歌的歷史。晴天響雷鑿絕壁,戰天鬥地開天渠。烏蒙奇絕,群山為證。”生機鎮高流村駐村第一書記華綱説。

這是生機鎮高流村使用絕壁天渠灌溉的稻田(4月24日攝)。

如今,生機鎮“水貴如油”的日子已成歷史。“八大水庫”總蓄水量達154.49萬立方米,“十大天渠”灌溉農田13700余畝。60多年以來,從鐮刀灣、高流、鎮江等絕壁天渠流淌過來的水晝夜不息,滋潤着生機鎮的大地。每一滴“天渠水”,都講述着生機鎮人民創造的水利工程奇蹟。

立夏時節,赤水河畔,罩子山下,絕壁天渠所到之處,秧苗拔節生長,生機鎮生機勃勃。

記者:楊文斌

編輯:呂帥