王守仁,本名王雲,浙江余姚人,是明朝傑出的思想家、文學家、軍事家、教育家。相較於王守仁,他的另一個名字更為世人所熟知——王陽明。而與王陽明這個名字相伴相生的除了“心學”還有一個地名——貴州。

貴州,這個在五百年前的大明王朝,當時人們眼中的蠻荒之地,卻像一顆蒙了塵的珍珠,在王陽明的筆下展現出“此境奇絕”的絕妙風采。也正是在這塊“福地”,本以為是“渡劫”之旅的王陽明卻在此悟道成聖,從此走上“開挂”之路,貴州也因此成為公認的“王學聖地”。

五百年前究竟發生了什麼?走進《畫説陽明問道十二境》,帶你從“心”認識貴州頂流。

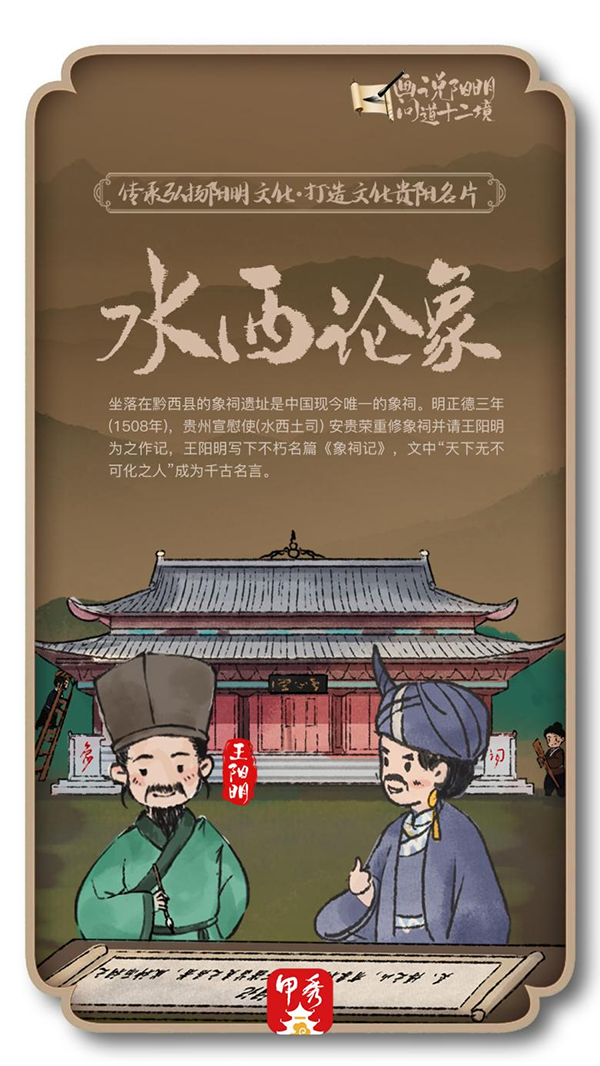

【畫説陽明問道十二境⑥】水西論象

坐落在黔西縣靈博山的象祠遺址是中國現今唯一的象祠,始建年代不詳,明正德三年(1508年),貴州宣慰使(水西土司)安貴榮應水西人民要求,修茸象祠,恰逢王陽明悟道後一時名聲大噪,於是王陽明便被邀請為之作記,寫下不朽名篇《象祠記》。

象祠,是為紀念虞舜的同父異母弟象而修建的祠堂。根據古代傳説,象在其母慫恿下,曾多次謀害舜,皆未得逞。其後,象被舜所感化。舜即位後,封象為有鼻國國君(其領地在今湖南道縣北)。

在傳統觀念中,像是一個被否定的人物,唐代時,道州刺史就曾毀掉當地的象祠。像這樣一個歷史公認的惡人,貴州卻留存有他的祠廟,少數民族還都以象為神進行祭祀,這反常的情況激起了王陽明濃厚的興趣。

在《象祠記》中,王陽明進行了自己的思索和探討,並道出了他人之所未道,提出“象的兇暴大概在年少時就是這樣的,又怎麼知道他後來沒有被舜的恩德感化呢?”的新穎見解,引人深思,同時也點出了全文主旨。

在文章中,王陽明認為封建的倫理綱常和道德觀念都是與生俱來的,即使是象這樣的人,其良知也與聖人同,只是私欲暫時蒙蔽了良知,一旦受至德所化,良知即現,“天下無不可化之人”。因此,他明確地得出“唐人之毀之也,據象之始也;今之諸苗之奉之也,承象之終也”的觀點,全文也逐漸進入尾聲。

《象祠記》一篇隨着提出疑問到疑團盡釋,把一個原本需要解説的道理,隱含在一段平常的敘述之中,全文水到渠成,而無絲毫斧鑿之痕,平鋪直敘中讓人讀來意猶未盡而又發人深省,文中“天下無不可化之人”亦成為千古名言。

後來,王陽明先生的《象祠記》和悟道前所作的《瘞旅文》一同被選入《古文觀止》。值得一提的是,王陽明作為明代中被選入《古文觀止》作品數量最多的人,共有三篇文章被選入,其中兩篇都作於貴州,可見貴州山水和風土人情已成為王陽明的靈感“繆斯”。

相關閱讀:

象祠記

(明·王守仁)

靈、博之山,有象祠焉。其下諸苗夷之居者,鹹神而祠之。宣慰安君,因諸苗夷之請,新其祠屋,而請記於予。予曰:“毀之乎,其新之也?”曰:“新之。”“新之也,何居乎?”曰:“斯祠之肇也,蓋莫知其原。然吾諸蠻夷之居是者,自吾父、吾祖溯曾高而上,皆尊奉而禋祀焉,舉而不敢廢也。”予曰:“胡然乎?有鼻之祀,唐之人蓋嘗毀之。象之道,以為子則不孝,以為弟則傲。斥於唐,而猶存於今;壞於有鼻,而猶盛於茲土也,胡然乎?”

我知之矣:君子之愛若人也,推及於其屋之烏,而況於聖人之弟乎哉?然則祀者為舜,非為象也。意象之死,其在幹羽既格之後乎?不然,古之驁桀者豈少哉?而象之祠獨延於世,吾於是蓋有以見舜德之至,入人之深,而流澤之遠且久也。

象之不仁,蓋其始焉耳,又烏知其終之不見化於舜也?《書》不雲乎:“克諧以孝,烝烝乂,不格姦。” 瞽瞍亦允若,則已化而為慈父。象猶不弟,不可以為諧。進治於善,則不至於惡;不底於姦,則必入於善。信乎,象蓋已化於舜矣!《孟子》曰:“天子使吏治其國,象不得以有為也。”斯蓋舜愛象之深而慮之詳,所以扶持輔導之者之周也。不然,周公之聖,而管、蔡不免焉。斯可以見象之見化於舜,故能任賢使能而安於其位,澤加於其民,既死而人懷之也。諸侯之卿,命於天子,蓋《周官》之制,其殆倣於舜之封象歟?

吾於是蓋有以信人性之善,天下無不可化之人也。然則唐人之毀之也,據象之始也;今之諸夷之奉之也,承象之終也。斯義也,吾將以表於世,使知人之不善,雖若象焉,猶可以改;而君子之修德,及其至也,雖若象之不仁,而猶可以化之也。

文案/策劃:李奕璇

原畫:秦曉麗 王雨喬 白倩璇

海報:林虎