王守仁,本名王雲,浙江余姚人,是明朝傑出的思想家、文學家、軍事家、教育家。相較於王守仁,他的另一個名字更為世人所熟知——王陽明。而與王陽明這個名字相伴相生的除了“心學”還有一個地名——貴州。

貴州,這個在五百年前的大明王朝,當時人們眼中的蠻荒之地,卻像一顆蒙了塵的珍珠,在王陽明的筆下展現出“此境奇絕”的絕妙風采。也正是在這塊“福地”,本以為是“渡劫”之旅的王陽明卻在此悟道成聖,從此走上“開挂”之路,貴州也因此成為公認的“王學聖地”。

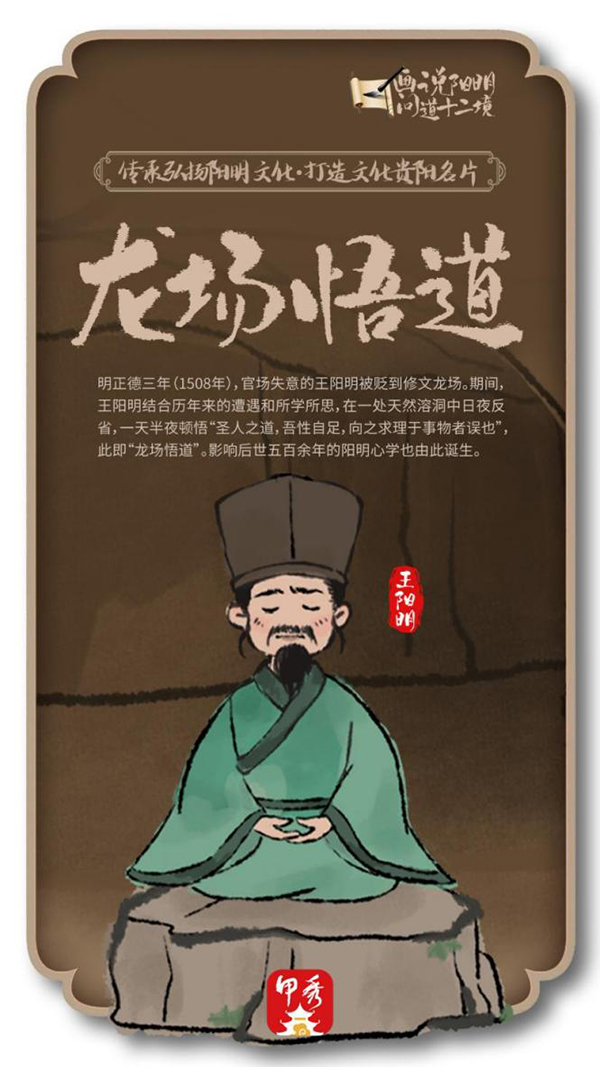

五百年前究竟發生了什麼?走進《畫説陽明問道十二境》,帶你從“心”認識貴州頂流。

1508年,官場失意的王陽明被貶至修文龍場驛,但龍場驛因無人維護、年久失修,根本無法居住,王陽明只能在離驛站不遠的地方找到一處天然溶洞居住,開始了自己為期三年的貶謫生活。

雖然現在人們都嚮往自然、嚮往山林,“爽爽貴陽”也因此成為世人眼中的“宜居之城”。但在當時,這裡還是一片尚未開化的蠻荒之地,人煙稀少、偏僻閉塞、瘴氣瀰漫,還經常有毒蛇猛獸出沒,生活條件可以説是極其惡劣。被貶的人到這裡幾乎都是九死一生,更別説官復原職了。而王陽明作為一名過慣了錦衣玉食生活的“官二代+富二代”,面對溫飽不濟、語言不通、生死堪憂的困境,卻在一股神秘力量的助力下,讓“絕地”變成了“福地”。

在龍場,沒有食物果腹,王陽明就學習開荒種地,在風吹日曬中不僅解鎖了種地的新技能,還在田間“悟土”中有了前所未有的體驗。因為有着親身下田種地的勞作生活,王陽明的詩不同於陶淵明這類文人墨客的田園詩風格,他的詩中沒有閒情雅致,仿佛一個“農事專家”,滿滿都是種地“知識點”,以及對治國理政的新感悟。例如在《觀稼》一詩中,王陽明寫道“下田既宜稌,高田亦宜稷。種蔬須土疏,種蕷須土濕。”翻譯過來就是説,“地勢低的田宜種稻,地勢高的田好種稷。種蔬菜須土質疏鬆,種蕃薯須土壤濕潤。”而在詩文最後,王陽明還説“事物的道理可以理解,變化卻需要用心研究。就如同要擔當輔佐治理國家的重任,就不能輕視種莊稼的小事。”

種地之餘,因為驛站荒廢反而給了王陽明大量的空閒時間,雖然身處陰冷潮濕的山洞中,王陽明卻有閒情逸致終日研究《易經》,還俏皮的給自己所住的溶洞起名“玩易窩”,並留下一篇《玩意窩記》,記錄了自己研讀《易經》的三個階段:一開始的茫然不解:“仰而思焉,俯而疑焉”;接下來有所明白,心情愉快,“沛兮其若決,了兮其若徹,灌淤出焉,精華入焉”;到最後反復涵泳玩味,終於明白《易經》的深刻內涵,故“優然其休焉,充然其喜焉,油然其春生焉”。

就這樣,王陽明在“玩意窩”中通過研習《易經》反觀人生,了悟苦難不過為外在之物,不足亂心,達到了“精粗一,外內翕,視險若夷,而不知其夷之為厄也”的境界,在一天夜裏頓悟“聖人之道,吾性自足,向之求理於事物者誤也”,自此王陽明心中那股神秘的力量也有了名字——心學,而這個故事就是今天世人所熟知的“龍場悟道”。

此時,王陽明可能只是覺得藏在心中許久的那句話,經過在修文的一番歷練終於成型了,卻沒想到“龍場悟道”竟如星星之火,將人們的思想禁錮從壓抑數百年之久的程朱理學中解放出來,成為了影響中國思想史五百多年的大事件。

文案/策劃:李奕璇

原畫:秦曉麗 王雨喬 白倩璇

海報:林虎