廣西欽州市靈山縣佛子鎮大蘆村(8月14日攝,無人機照片)。

廣西欽州市靈山縣佛子鎮大蘆村以“古建築、古楹聯、古樹”三古著稱。

大蘆村有完好的明清建築群,古建築群面積達25萬平方米。古宅融合自然,依山傍水而建,形成“背靠青山面朝綠水”的居住環境。古宅多為磚木結構,設計獨特,兼具實用與美觀,保存有傳世楹聯305副,內容以修身、持家等為主。

大蘆村以勞姓人口占主導。勞氏始祖明嘉靖年間定居於此,至今已傳十九代,歷經470餘年,形成獨特的耕讀傳家文化。該村於2012年被列入第一批中國傳統村落名錄。

新華社記者 周華 攝pagebreak

廣西欽州市靈山縣佛子鎮大蘆村(8月16日攝,無人機照片)。

廣西欽州市靈山縣佛子鎮大蘆村以“古建築、古楹聯、古樹”三古著稱。

大蘆村有完好的明清建築群,古建築群面積達25萬平方米。古宅融合自然,依山傍水而建,形成“背靠青山面朝綠水”的居住環境。古宅多為磚木結構,設計獨特,兼具實用與美觀,保存有傳世楹聯305副,內容以修身、持家等為主。

大蘆村以勞姓人口占主導。勞氏始祖明嘉靖年間定居於此,至今已傳十九代,歷經470餘年,形成獨特的耕讀傳家文化。該村於2012年被列入第一批中國傳統村落名錄。

新華社記者 周華 攝pagebreak

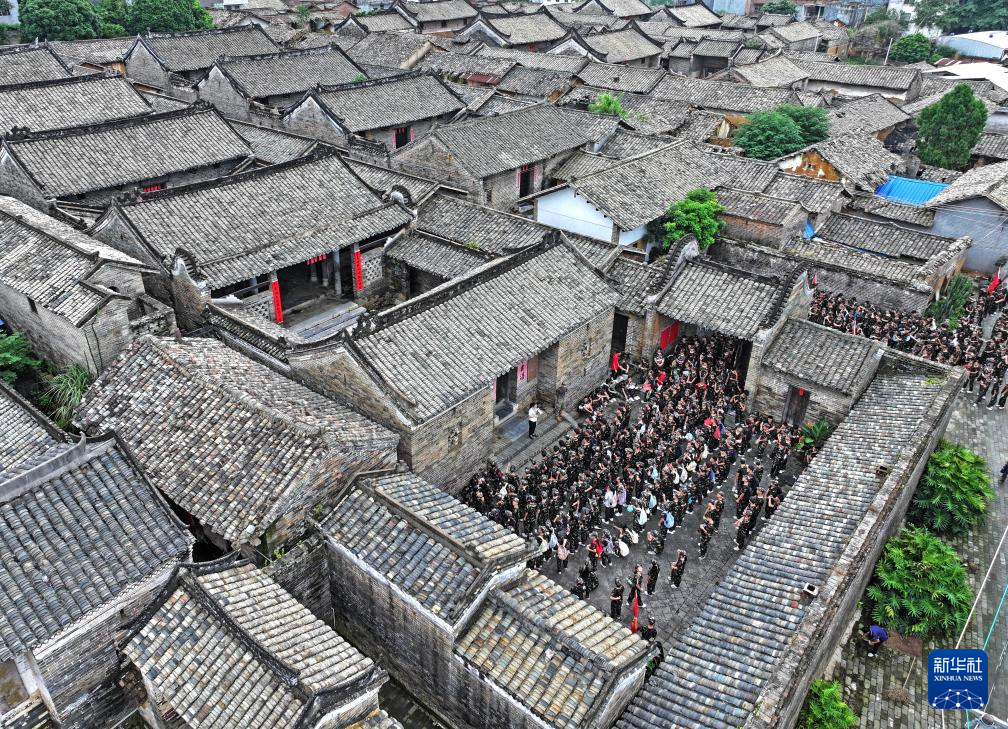

8月15日,人們在大蘆村鑊耳樓參觀(無人機照片)。

廣西欽州市靈山縣佛子鎮大蘆村以“古建築、古楹聯、古樹”三古著稱。

大蘆村有完好的明清建築群,古建築群面積達25萬平方米。古宅融合自然,依山傍水而建,形成“背靠青山面朝綠水”的居住環境。古宅多為磚木結構,設計獨特,兼具實用與美觀,保存有傳世楹聯305副,內容以修身、持家等為主。

大蘆村以勞姓人口占主導。勞氏始祖明嘉靖年間定居於此,至今已傳十九代,歷經470餘年,形成獨特的耕讀傳家文化。該村於2012年被列入第一批中國傳統村落名錄。

新華社記者 周華 攝pagebreak

8月15日,楹聯愛好者在大蘆村古宅裏寫對聯(無人機照片)。

廣西欽州市靈山縣佛子鎮大蘆村以“古建築、古楹聯、古樹”三古著稱。

大蘆村有完好的明清建築群,古建築群面積達25萬平方米。古宅融合自然,依山傍水而建,形成“背靠青山面朝綠水”的居住環境。古宅多為磚木結構,設計獨特,兼具實用與美觀,保存有傳世楹聯305副,內容以修身、持家等為主。

大蘆村以勞姓人口占主導。勞氏始祖明嘉靖年間定居於此,至今已傳十九代,歷經470餘年,形成獨特的耕讀傳家文化。該村於2012年被列入第一批中國傳統村落名錄。

新華社記者 周華 攝pagebreak

8月15日,一名楹聯愛好者在大蘆村古宅裏寫對聯。

廣西欽州市靈山縣佛子鎮大蘆村以“古建築、古楹聯、古樹”三古著稱。

大蘆村有完好的明清建築群,古建築群面積達25萬平方米。古宅融合自然,依山傍水而建,形成“背靠青山面朝綠水”的居住環境。古宅多為磚木結構,設計獨特,兼具實用與美觀,保存有傳世楹聯305副,內容以修身、持家等為主。

大蘆村以勞姓人口占主導。勞氏始祖明嘉靖年間定居於此,至今已傳十九代,歷經470餘年,形成獨特的耕讀傳家文化。該村於2012年被列入第一批中國傳統村落名錄。

新華社記者 周華 攝pagebreak

8月16日,一名身着漢服的游客在大蘆村古建築群裏跳舞(無人機照片)。

廣西欽州市靈山縣佛子鎮大蘆村以“古建築、古楹聯、古樹”三古著稱。

大蘆村有完好的明清建築群,古建築群面積達25萬平方米。古宅融合自然,依山傍水而建,形成“背靠青山面朝綠水”的居住環境。古宅多為磚木結構,設計獨特,兼具實用與美觀,保存有傳世楹聯305副,內容以修身、持家等為主。

大蘆村以勞姓人口占主導。勞氏始祖明嘉靖年間定居於此,至今已傳十九代,歷經470餘年,形成獨特的耕讀傳家文化。該村於2012年被列入第一批中國傳統村落名錄。

新華社記者 周華 攝pagebreak

8月15日,一名村民在大蘆村古宅裏剝花生。

廣西欽州市靈山縣佛子鎮大蘆村以“古建築、古楹聯、古樹”三古著稱。

大蘆村有完好的明清建築群,古建築群面積達25萬平方米。古宅融合自然,依山傍水而建,形成“背靠青山面朝綠水”的居住環境。古宅多為磚木結構,設計獨特,兼具實用與美觀,保存有傳世楹聯305副,內容以修身、持家等為主。

大蘆村以勞姓人口占主導。勞氏始祖明嘉靖年間定居於此,至今已傳十九代,歷經470餘年,形成獨特的耕讀傳家文化。該村於2012年被列入第一批中國傳統村落名錄。

新華社記者 周華 攝pagebreak

8月16日,一名村民在大蘆村一條小巷裏穿行。

廣西欽州市靈山縣佛子鎮大蘆村以“古建築、古楹聯、古樹”三古著稱。

大蘆村有完好的明清建築群,古建築群面積達25萬平方米。古宅融合自然,依山傍水而建,形成“背靠青山面朝綠水”的居住環境。古宅多為磚木結構,設計獨特,兼具實用與美觀,保存有傳世楹聯305副,內容以修身、持家等為主。

大蘆村以勞姓人口占主導。勞氏始祖明嘉靖年間定居於此,至今已傳十九代,歷經470餘年,形成獨特的耕讀傳家文化。該村於2012年被列入第一批中國傳統村落名錄。

新華社記者 周華 攝pagebreak

8月15日,一名村民在大蘆村古宅裏做手工。

廣西欽州市靈山縣佛子鎮大蘆村以“古建築、古楹聯、古樹”三古著稱。

大蘆村有完好的明清建築群,古建築群面積達25萬平方米。古宅融合自然,依山傍水而建,形成“背靠青山面朝綠水”的居住環境。古宅多為磚木結構,設計獨特,兼具實用與美觀,保存有傳世楹聯305副,內容以修身、持家等為主。

大蘆村以勞姓人口占主導。勞氏始祖明嘉靖年間定居於此,至今已傳十九代,歷經470餘年,形成獨特的耕讀傳家文化。該村於2012年被列入第一批中國傳統村落名錄。

新華社記者 周華 攝pagebreak

這是8月15日拍攝的大蘆村的一條小巷。

廣西欽州市靈山縣佛子鎮大蘆村以“古建築、古楹聯、古樹”三古著稱。

大蘆村有完好的明清建築群,古建築群面積達25萬平方米。古宅融合自然,依山傍水而建,形成“背靠青山面朝綠水”的居住環境。古宅多為磚木結構,設計獨特,兼具實用與美觀,保存有傳世楹聯305副,內容以修身、持家等為主。

大蘆村以勞姓人口占主導。勞氏始祖明嘉靖年間定居於此,至今已傳十九代,歷經470餘年,形成獨特的耕讀傳家文化。該村於2012年被列入第一批中國傳統村落名錄。

新華社記者 周華 攝pagebreak

8月15日,一名村民在大蘆村古宅裏打掃。

廣西欽州市靈山縣佛子鎮大蘆村以“古建築、古楹聯、古樹”三古著稱。

大蘆村有完好的明清建築群,古建築群面積達25萬平方米。古宅融合自然,依山傍水而建,形成“背靠青山面朝綠水”的居住環境。古宅多為磚木結構,設計獨特,兼具實用與美觀,保存有傳世楹聯305副,內容以修身、持家等為主。

大蘆村以勞姓人口占主導。勞氏始祖明嘉靖年間定居於此,至今已傳十九代,歷經470餘年,形成獨特的耕讀傳家文化。該村於2012年被列入第一批中國傳統村落名錄。

新華社記者 周華 攝pagebreak

這是8月16日拍攝的大蘆村古宅上的古楹聯。

廣西欽州市靈山縣佛子鎮大蘆村以“古建築、古楹聯、古樹”三古著稱。

大蘆村有完好的明清建築群,古建築群面積達25萬平方米。古宅融合自然,依山傍水而建,形成“背靠青山面朝綠水”的居住環境。古宅多為磚木結構,設計獨特,兼具實用與美觀,保存有傳世楹聯305副,內容以修身、持家等為主。

大蘆村以勞姓人口占主導。勞氏始祖明嘉靖年間定居於此,至今已傳十九代,歷經470餘年,形成獨特的耕讀傳家文化。該村於2012年被列入第一批中國傳統村落名錄。

新華社記者 周華 攝pagebreak

8月15日,一名楹聯愛好者在大蘆村古宅裏寫對聯。

廣西欽州市靈山縣佛子鎮大蘆村以“古建築、古楹聯、古樹”三古著稱。

大蘆村有完好的明清建築群,古建築群面積達25萬平方米。古宅融合自然,依山傍水而建,形成“背靠青山面朝綠水”的居住環境。古宅多為磚木結構,設計獨特,兼具實用與美觀,保存有傳世楹聯305副,內容以修身、持家等為主。

大蘆村以勞姓人口占主導。勞氏始祖明嘉靖年間定居於此,至今已傳十九代,歷經470餘年,形成獨特的耕讀傳家文化。該村於2012年被列入第一批中國傳統村落名錄。

新華社記者 周華 攝pagebreak

8月16日,幾名村民在大蘆村古宅前的樹下下棋。

廣西欽州市靈山縣佛子鎮大蘆村以“古建築、古楹聯、古樹”三古著稱。

大蘆村有完好的明清建築群,古建築群面積達25萬平方米。古宅融合自然,依山傍水而建,形成“背靠青山面朝綠水”的居住環境。古宅多為磚木結構,設計獨特,兼具實用與美觀,保存有傳世楹聯305副,內容以修身、持家等為主。

大蘆村以勞姓人口占主導。勞氏始祖明嘉靖年間定居於此,至今已傳十九代,歷經470餘年,形成獨特的耕讀傳家文化。該村於2012年被列入第一批中國傳統村落名錄。

新華社記者 周華 攝