5月,廣西柳州的魚峰公園內,處處擺起歌&,人潮涌動。“魚峰山下覓仙蹤,三姐文化代代紅。歌如泉水涌不斷,傳承文明樹新風。”來自本土和外地的山歌手、歌隊開始了對歌、賽歌。

來自哈爾濱的游客吳女士來柳州旅游,特意到魚峰公園打卡,“除了品嘗地道螺螄粉,還必須實地感受對唱山歌的盛況。”吳女士站在圍觀歌隊的人群中,不時拿起手機記錄。

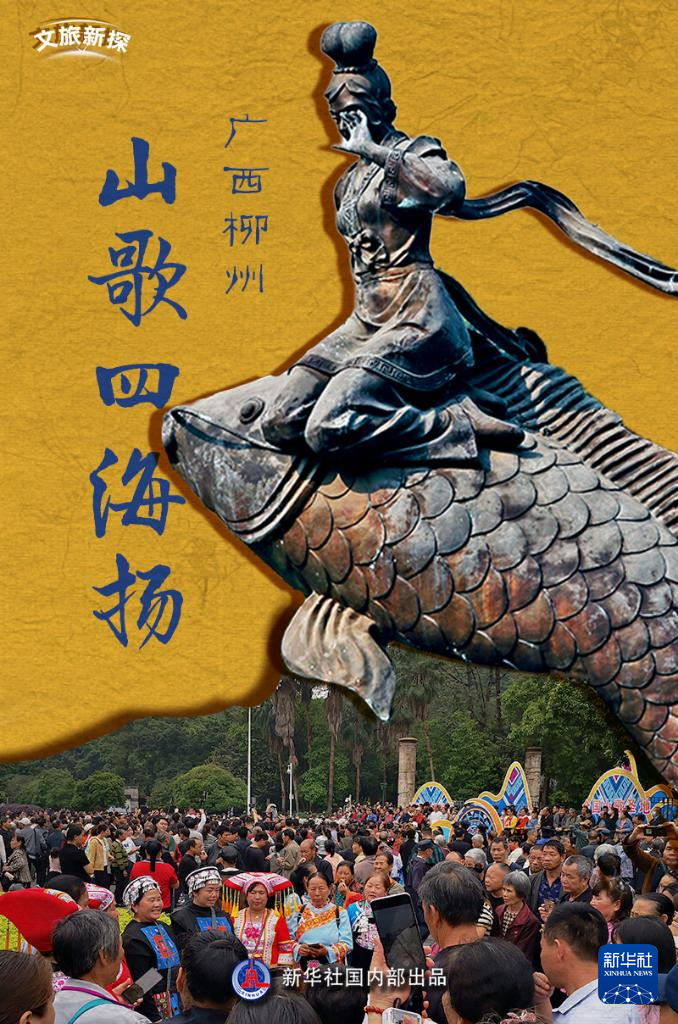

“魚峰公園因為交通便利,周邊市縣的山歌愛好者們都喜歡在這裡對歌、賽歌,劉三姐的傳説更是讓它成為公認的‘山歌聖地’。”柳州市魚峰公園文化旅游科科長龍筠介紹道。

廣西柳州魚峰公園內,民間傳説中“歌仙”劉三姐騎魚升仙的雕像。 新華社記者 李歡 攝

柳州山歌活動自唐代開始活躍,至宋、元形成歌圩,明、清和民國時期已頗具影響力。明代岳和聲在《後驂鸞錄》一書中就記載了柳州郊區圩市旁男女青年在松下“搭歌成群,數十人一聚”的盛況。

“柳州的歌圩場很多,但規模最大的是柳州魚峰山下的‘魚峰歌圩’,各縣的山歌手都會來魚峰趕歌圩。”龍筠説,從前都是清唱山歌,唱桂柳方言的多,後來大部分人跟着伴奏唱山歌,伴奏的曲子來自全國各地。

即興創作的山歌,工整押韻,內容也包羅萬象。山河湖海、生活勞作、家風民俗都可以編到山歌裏,進而豐富山歌的內涵。年歲更迭,山水長存,曲調未變,唱的內容卻已變換。

從前,人們在山野水邊對歌,唱着“山歌好比春江水,不怕灘險灣又多”。現在的公園對歌中,“如今柳州成歌海,小龍潭邊搭歌&,三姐播下山歌種,八方歌手都跑來。”

“不管過去、現在、將來,山歌都可以用來交流情感、歌唱美好生活。山歌是勞動人民傳遞感情的工具,歌圩就好比一場交友會。”提及山歌的變化,柳州市文化廣電和旅游局公共服務科副科長李義成説。

廣西柳州魚峰公園內的小龍潭與魚峰山。(包華武 攝)

來自廣西百色的楊曉燕從小熱愛山歌,2022年她從百色坐長途汽車來到了魚峰山。打開音響進入直播間,楊曉燕的“魚峰歌圩”首秀是劉三姐砍柴調。“我以前都是在山裏種樹時唱的,從沒在城裏公園人多的地方唱。”楊曉燕説。

為了開拓視野,楊曉燕行走雲、貴、川,以歌會友,邀請外地歌友來柳州交流,慢慢有越來越多的外地歌友來到魚峰山打卡,“弘揚廣西山歌文化,我的心就在山歌的歌海中飄蕩。”楊曉燕話中帶着詩意。

柳州市非遺保護髮展協會副秘書長梁顯飛介紹,人們將山歌唱到網上,形成了“唱歌不搭&,對歌不見面”的新型模式,通過網絡歌圩增進了解,相互促進。也有越來越多的游客看到互聯網中的對歌表演,了解到山歌這一古老的傳統藝術。

柳州山歌,飛出大山,飛向五湖四海。通過歌圩這種獨特的交流形式,參與者以歌代言,以歌傳情。如今,魚峰山下、小龍潭邊,每天都有歌手自發結伴、對唱山歌。逢重大歌會,許多游客也趕來圍觀,貴州、湖南的歌手也慕名而來。

廣西柳州魚峰公園內,民間歌手正在直播唱山歌。新華社記者 李歡 攝

在魚峰山的“三姐歌&”上,陸連芳正帶着徒弟們,通過唱山歌,向圍觀的游客介紹柳州。

陸連芳是自治區級非物質文化遺産項目代表性傳承人。借助柳州“魚峰歌圩”的&&,陸連芳堅持在學校傳歌,給中小學生、大學生開設的山歌課程、山歌講座達上百場。“我目前有兩百多個徒弟,還有來自巴基斯坦的留學生,幾歲到50歲都有。”陸連芳説。

山歌傳唱、傳承呈現年輕化趨勢,使柳州“魚峰歌圩”成為線上線下頗具熱度的文化品牌。柳州市自2014年起,連續舉辦“中國·柳州‘魚峰歌圩’全國山歌邀請賽”。每年廣西“三月三”期間,“魚峰歌圩”也成為極具影響力的文旅活動之一。

廣西柳州魚峰公園內“魚峰歌圩”盛況。 (包華武 攝)

柳州還將柳州山歌融入到旅游活動中,在魚峰山下“魚峰歌圩”擺擂&,讓游客參與對歌互動;將劉三姐文化等元素融入到網紅打卡點的設計中,吸引游客前來體驗;把山歌、劉三姐文化等元素融入到文創産品的設計中,如伴手禮、明信片等,同時將建設劉三姐文化展示中心,打造“全國山歌聖地”。

群眾藝術的魅力是文化傳承的閃光點。山歌四海揚,八方山歌友唱出樸實的熱愛,正將一座城市的文化與藝術唱給身邊人、遠方客。

記者:李歡、農冠斌

視頻:覃廣華、黃凱瑩、余嘉明

策劃/編輯:王黎

海報製作:李歡

新華社國內部、廣西分社聯合製作