吳新仁(左)和愛人何玉青(2024年5月8日攝)。

2007年,28歲的苗族青年吳新仁結束在城市的十年打工生活,帶着22歲的愛人何玉青回到家鄉——烏英苗寨,開始創業。

烏英苗寨坐落在桂黔交界的大山深處,共有145戶700餘人,其中104戶屬於廣西融水苗族自治縣桿洞鄉黨鳩村,41戶屬於貴州省從江縣翠裏瑤族壯族鄉南岑村。因為土地資源匱乏、交通不便等原因,烏英苗寨一度發展落後。

返鄉後,吳新仁和何玉青買車拉客運貨、經營小商店、種田養魚、辦民宿賣特産,逐漸成為苗寨的致富帶頭人。17年來,兩人堅守在大山,日出而作、日落而息。

吳新仁説,返鄉創業這些年能有所收穫,得益於近年來桂黔兩地民宗委、婦聯、團委等部門和機構對烏英苗寨各項事業的助力,家鄉發生了翻天覆地的變化,群眾的生産生活條件得到極大改善。烏英苗寨還在廣東省廉江市粵桂資金的多方位扶持下,修建了教學樓、文化長廊、風雨樓、蘆笙廣場等設施。通過開辦婦女夜校、設立教育獎勵基金等,當地文化教育水平穩步提升。

如今,烏英苗寨在鄉村振興的路上不斷前進,吳新仁和何玉青的生活也更加多姿多彩,上夜校、唱苗歌、吹蘆笙、制苗衣、拍視頻、接待游客、外出演出……兩人朝夕相伴,攜手見證了苗寨的變遷和時代的發展。

新華社記者 黃孝邦 攝pagebreak

吳新仁抱着4歲的兒子吳良友去參加苗年活動(2018年1月17日攝)。

2007年,28歲的苗族青年吳新仁結束在城市的十年打工生活,帶着22歲的愛人何玉青回到家鄉——烏英苗寨,開始創業。

烏英苗寨坐落在桂黔交界的大山深處,共有145戶700餘人,其中104戶屬於廣西融水苗族自治縣桿洞鄉黨鳩村,41戶屬於貴州省從江縣翠裏瑤族壯族鄉南岑村。因為土地資源匱乏、交通不便等原因,烏英苗寨一度發展落後。

返鄉後,吳新仁和何玉青買車拉客運貨、經營小商店、種田養魚、辦民宿賣特産,逐漸成為苗寨的致富帶頭人。17年來,兩人堅守在大山,日出而作、日落而息。

吳新仁説,返鄉創業這些年能有所收穫,得益於近年來桂黔兩地民宗委、婦聯、團委等部門和機構對烏英苗寨各項事業的助力,家鄉發生了翻天覆地的變化,群眾的生産生活條件得到極大改善。烏英苗寨還在廣東省廉江市粵桂資金的多方位扶持下,修建了教學樓、文化長廊、風雨樓、蘆笙廣場等設施。通過開辦婦女夜校、設立教育獎勵基金等,當地文化教育水平穩步提升。

如今,烏英苗寨在鄉村振興的路上不斷前進,吳新仁和何玉青的生活也更加多姿多彩,上夜校、唱苗歌、吹蘆笙、制苗衣、拍視頻、接待游客、外出演出……兩人朝夕相伴,攜手見證了苗寨的變遷和時代的發展。

新華社記者 黃孝邦 攝pagebreak

吳新仁(右)、何玉青和4歲的兒子吳良友在小賣部合影(2018年6月4日攝)。

2007年,28歲的苗族青年吳新仁結束在城市的十年打工生活,帶着22歲的愛人何玉青回到家鄉——烏英苗寨,開始創業。

烏英苗寨坐落在桂黔交界的大山深處,共有145戶700餘人,其中104戶屬於廣西融水苗族自治縣桿洞鄉黨鳩村,41戶屬於貴州省從江縣翠裏瑤族壯族鄉南岑村。因為土地資源匱乏、交通不便等原因,烏英苗寨一度發展落後。

返鄉後,吳新仁和何玉青買車拉客運貨、經營小商店、種田養魚、辦民宿賣特産,逐漸成為苗寨的致富帶頭人。17年來,兩人堅守在大山,日出而作、日落而息。

吳新仁説,返鄉創業這些年能有所收穫,得益於近年來桂黔兩地民宗委、婦聯、團委等部門和機構對烏英苗寨各項事業的助力,家鄉發生了翻天覆地的變化,群眾的生産生活條件得到極大改善。烏英苗寨還在廣東省廉江市粵桂資金的多方位扶持下,修建了教學樓、文化長廊、風雨樓、蘆笙廣場等設施。通過開辦婦女夜校、設立教育獎勵基金等,當地文化教育水平穩步提升。

如今,烏英苗寨在鄉村振興的路上不斷前進,吳新仁和何玉青的生活也更加多姿多彩,上夜校、唱苗歌、吹蘆笙、制苗衣、拍視頻、接待游客、外出演出……兩人朝夕相伴,攜手見證了苗寨的變遷和時代的發展。

新華社記者 黃孝邦 攝pagebreak

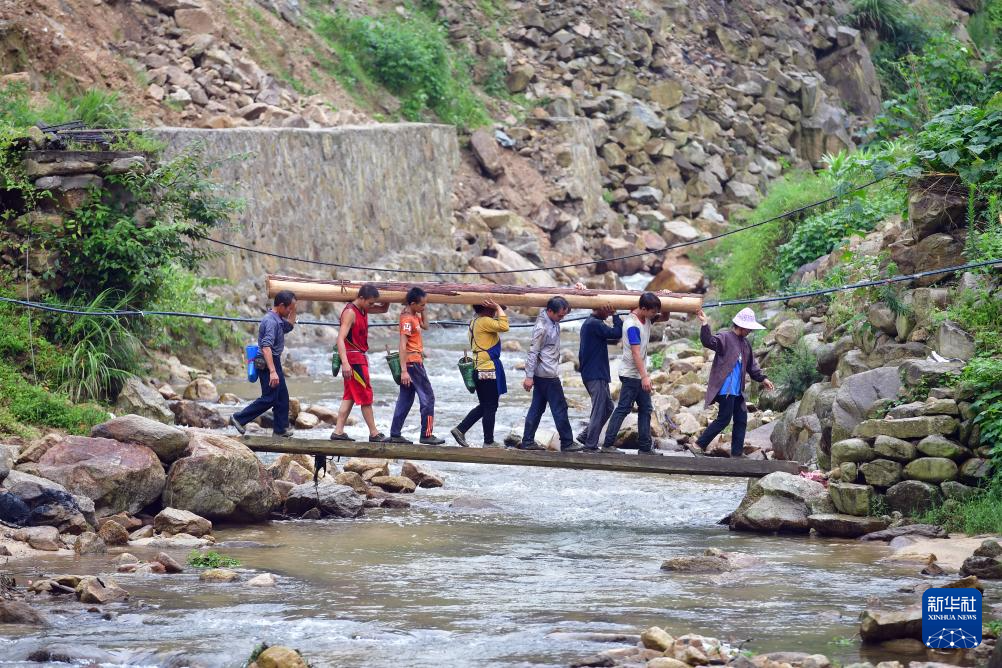

吳新仁(右四)和村民們扛着木頭過河,準備修建木樓(2019年7月1日攝)。

2007年,28歲的苗族青年吳新仁結束在城市的十年打工生活,帶着22歲的愛人何玉青回到家鄉——烏英苗寨,開始創業。

烏英苗寨坐落在桂黔交界的大山深處,共有145戶700餘人,其中104戶屬於廣西融水苗族自治縣桿洞鄉黨鳩村,41戶屬於貴州省從江縣翠裏瑤族壯族鄉南岑村。因為土地資源匱乏、交通不便等原因,烏英苗寨一度發展落後。

返鄉後,吳新仁和何玉青買車拉客運貨、經營小商店、種田養魚、辦民宿賣特産,逐漸成為苗寨的致富帶頭人。17年來,兩人堅守在大山,日出而作、日落而息。

吳新仁説,返鄉創業這些年能有所收穫,得益於近年來桂黔兩地民宗委、婦聯、團委等部門和機構對烏英苗寨各項事業的助力,家鄉發生了翻天覆地的變化,群眾的生産生活條件得到極大改善。烏英苗寨還在廣東省廉江市粵桂資金的多方位扶持下,修建了教學樓、文化長廊、風雨樓、蘆笙廣場等設施。通過開辦婦女夜校、設立教育獎勵基金等,當地文化教育水平穩步提升。

如今,烏英苗寨在鄉村振興的路上不斷前進,吳新仁和何玉青的生活也更加多姿多彩,上夜校、唱苗歌、吹蘆笙、制苗衣、拍視頻、接待游客、外出演出……兩人朝夕相伴,攜手見證了苗寨的變遷和時代的發展。

新華社記者 黃孝邦 攝pagebreak

吳新仁和村民們在河裏抬石頭,修築河堤(2019年7月2日攝)。

2007年,28歲的苗族青年吳新仁結束在城市的十年打工生活,帶着22歲的愛人何玉青回到家鄉——烏英苗寨,開始創業。

烏英苗寨坐落在桂黔交界的大山深處,共有145戶700餘人,其中104戶屬於廣西融水苗族自治縣桿洞鄉黨鳩村,41戶屬於貴州省從江縣翠裏瑤族壯族鄉南岑村。因為土地資源匱乏、交通不便等原因,烏英苗寨一度發展落後。

返鄉後,吳新仁和何玉青買車拉客運貨、經營小商店、種田養魚、辦民宿賣特産,逐漸成為苗寨的致富帶頭人。17年來,兩人堅守在大山,日出而作、日落而息。

吳新仁説,返鄉創業這些年能有所收穫,得益於近年來桂黔兩地民宗委、婦聯、團委等部門和機構對烏英苗寨各項事業的助力,家鄉發生了翻天覆地的變化,群眾的生産生活條件得到極大改善。烏英苗寨還在廣東省廉江市粵桂資金的多方位扶持下,修建了教學樓、文化長廊、風雨樓、蘆笙廣場等設施。通過開辦婦女夜校、設立教育獎勵基金等,當地文化教育水平穩步提升。

如今,烏英苗寨在鄉村振興的路上不斷前進,吳新仁和何玉青的生活也更加多姿多彩,上夜校、唱苗歌、吹蘆笙、制苗衣、拍視頻、接待游客、外出演出……兩人朝夕相伴,攜手見證了苗寨的變遷和時代的發展。

新華社記者 黃孝邦 攝pagebreak

吳新仁的媽媽吳來迷(左)、爸爸吳光梅挑着禾谷回家(2019年9月3日攝)。

2007年,28歲的苗族青年吳新仁結束在城市的十年打工生活,帶着22歲的愛人何玉青回到家鄉——烏英苗寨,開始創業。

烏英苗寨坐落在桂黔交界的大山深處,共有145戶700餘人,其中104戶屬於廣西融水苗族自治縣桿洞鄉黨鳩村,41戶屬於貴州省從江縣翠裏瑤族壯族鄉南岑村。因為土地資源匱乏、交通不便等原因,烏英苗寨一度發展落後。

返鄉後,吳新仁和何玉青買車拉客運貨、經營小商店、種田養魚、辦民宿賣特産,逐漸成為苗寨的致富帶頭人。17年來,兩人堅守在大山,日出而作、日落而息。

吳新仁説,返鄉創業這些年能有所收穫,得益於近年來桂黔兩地民宗委、婦聯、團委等部門和機構對烏英苗寨各項事業的助力,家鄉發生了翻天覆地的變化,群眾的生産生活條件得到極大改善。烏英苗寨還在廣東省廉江市粵桂資金的多方位扶持下,修建了教學樓、文化長廊、風雨樓、蘆笙廣場等設施。通過開辦婦女夜校、設立教育獎勵基金等,當地文化教育水平穩步提升。

如今,烏英苗寨在鄉村振興的路上不斷前進,吳新仁和何玉青的生活也更加多姿多彩,上夜校、唱苗歌、吹蘆笙、制苗衣、拍視頻、接待游客、外出演出……兩人朝夕相伴,攜手見證了苗寨的變遷和時代的發展。

新華社記者 黃孝邦 攝pagebreak

吳新仁(左)和愛人何玉青扛着螺螄苗過河,準備投放到稻田裏養殖(2020年3月25日攝)。

2007年,28歲的苗族青年吳新仁結束在城市的十年打工生活,帶着22歲的愛人何玉青回到家鄉——烏英苗寨,開始創業。

烏英苗寨坐落在桂黔交界的大山深處,共有145戶700餘人,其中104戶屬於廣西融水苗族自治縣桿洞鄉黨鳩村,41戶屬於貴州省從江縣翠裏瑤族壯族鄉南岑村。因為土地資源匱乏、交通不便等原因,烏英苗寨一度發展落後。

返鄉後,吳新仁和何玉青買車拉客運貨、經營小商店、種田養魚、辦民宿賣特産,逐漸成為苗寨的致富帶頭人。17年來,兩人堅守在大山,日出而作、日落而息。

吳新仁説,返鄉創業這些年能有所收穫,得益於近年來桂黔兩地民宗委、婦聯、團委等部門和機構對烏英苗寨各項事業的助力,家鄉發生了翻天覆地的變化,群眾的生産生活條件得到極大改善。烏英苗寨還在廣東省廉江市粵桂資金的多方位扶持下,修建了教學樓、文化長廊、風雨樓、蘆笙廣場等設施。通過開辦婦女夜校、設立教育獎勵基金等,當地文化教育水平穩步提升。

如今,烏英苗寨在鄉村振興的路上不斷前進,吳新仁和何玉青的生活也更加多姿多彩,上夜校、唱苗歌、吹蘆笙、制苗衣、拍視頻、接待游客、外出演出……兩人朝夕相伴,攜手見證了苗寨的變遷和時代的發展。

新華社記者 黃孝邦 攝pagebreak

吳新仁(右)、何玉青和6歲的兒子吳良友在民宿窗前合影(2020年11月17日攝)。

2007年,28歲的苗族青年吳新仁結束在城市的十年打工生活,帶着22歲的愛人何玉青回到家鄉——烏英苗寨,開始創業。

烏英苗寨坐落在桂黔交界的大山深處,共有145戶700餘人,其中104戶屬於廣西融水苗族自治縣桿洞鄉黨鳩村,41戶屬於貴州省從江縣翠裏瑤族壯族鄉南岑村。因為土地資源匱乏、交通不便等原因,烏英苗寨一度發展落後。

返鄉後,吳新仁和何玉青買車拉客運貨、經營小商店、種田養魚、辦民宿賣特産,逐漸成為苗寨的致富帶頭人。17年來,兩人堅守在大山,日出而作、日落而息。

吳新仁説,返鄉創業這些年能有所收穫,得益於近年來桂黔兩地民宗委、婦聯、團委等部門和機構對烏英苗寨各項事業的助力,家鄉發生了翻天覆地的變化,群眾的生産生活條件得到極大改善。烏英苗寨還在廣東省廉江市粵桂資金的多方位扶持下,修建了教學樓、文化長廊、風雨樓、蘆笙廣場等設施。通過開辦婦女夜校、設立教育獎勵基金等,當地文化教育水平穩步提升。

如今,烏英苗寨在鄉村振興的路上不斷前進,吳新仁和何玉青的生活也更加多姿多彩,上夜校、唱苗歌、吹蘆笙、制苗衣、拍視頻、接待游客、外出演出……兩人朝夕相伴,攜手見證了苗寨的變遷和時代的發展。

新華社記者 黃孝邦 攝pagebreak

何玉青和苗寨的姐妹們前往河邊參加開壇洗髮節(2023年4月19日攝)。

2007年,28歲的苗族青年吳新仁結束在城市的十年打工生活,帶着22歲的愛人何玉青回到家鄉——烏英苗寨,開始創業。

烏英苗寨坐落在桂黔交界的大山深處,共有145戶700餘人,其中104戶屬於廣西融水苗族自治縣桿洞鄉黨鳩村,41戶屬於貴州省從江縣翠裏瑤族壯族鄉南岑村。因為土地資源匱乏、交通不便等原因,烏英苗寨一度發展落後。

返鄉後,吳新仁和何玉青買車拉客運貨、經營小商店、種田養魚、辦民宿賣特産,逐漸成為苗寨的致富帶頭人。17年來,兩人堅守在大山,日出而作、日落而息。

吳新仁説,返鄉創業這些年能有所收穫,得益於近年來桂黔兩地民宗委、婦聯、團委等部門和機構對烏英苗寨各項事業的助力,家鄉發生了翻天覆地的變化,群眾的生産生活條件得到極大改善。烏英苗寨還在廣東省廉江市粵桂資金的多方位扶持下,修建了教學樓、文化長廊、風雨樓、蘆笙廣場等設施。通過開辦婦女夜校、設立教育獎勵基金等,當地文化教育水平穩步提升。

如今,烏英苗寨在鄉村振興的路上不斷前進,吳新仁和何玉青的生活也更加多姿多彩,上夜校、唱苗歌、吹蘆笙、制苗衣、拍視頻、接待游客、外出演出……兩人朝夕相伴,攜手見證了苗寨的變遷和時代的發展。

新華社記者 黃孝邦 攝pagebreak

何玉青帶着兒子吳良友在夜校課堂上學唱苗歌(2023年7月5日攝)。

2007年,28歲的苗族青年吳新仁結束在城市的十年打工生活,帶着22歲的愛人何玉青回到家鄉——烏英苗寨,開始創業。

烏英苗寨坐落在桂黔交界的大山深處,共有145戶700餘人,其中104戶屬於廣西融水苗族自治縣桿洞鄉黨鳩村,41戶屬於貴州省從江縣翠裏瑤族壯族鄉南岑村。因為土地資源匱乏、交通不便等原因,烏英苗寨一度發展落後。

返鄉後,吳新仁和何玉青買車拉客運貨、經營小商店、種田養魚、辦民宿賣特産,逐漸成為苗寨的致富帶頭人。17年來,兩人堅守在大山,日出而作、日落而息。

吳新仁説,返鄉創業這些年能有所收穫,得益於近年來桂黔兩地民宗委、婦聯、團委等部門和機構對烏英苗寨各項事業的助力,家鄉發生了翻天覆地的變化,群眾的生産生活條件得到極大改善。烏英苗寨還在廣東省廉江市粵桂資金的多方位扶持下,修建了教學樓、文化長廊、風雨樓、蘆笙廣場等設施。通過開辦婦女夜校、設立教育獎勵基金等,當地文化教育水平穩步提升。

如今,烏英苗寨在鄉村振興的路上不斷前進,吳新仁和何玉青的生活也更加多姿多彩,上夜校、唱苗歌、吹蘆笙、制苗衣、拍視頻、接待游客、外出演出……兩人朝夕相伴,攜手見證了苗寨的變遷和時代的發展。

新華社記者 黃孝邦 攝pagebreak

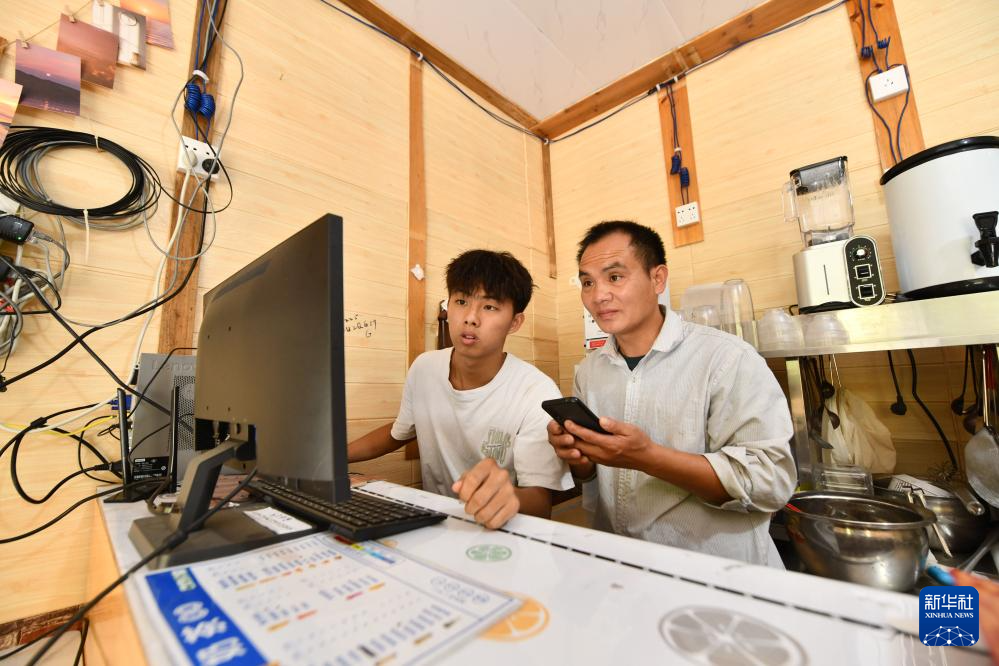

吳新仁(右)和19歲兒子吳良緣在學習使用電腦(2023年9月1日攝)。

2007年,28歲的苗族青年吳新仁結束在城市的十年打工生活,帶着22歲的愛人何玉青回到家鄉——烏英苗寨,開始創業。

烏英苗寨坐落在桂黔交界的大山深處,共有145戶700餘人,其中104戶屬於廣西融水苗族自治縣桿洞鄉黨鳩村,41戶屬於貴州省從江縣翠裏瑤族壯族鄉南岑村。因為土地資源匱乏、交通不便等原因,烏英苗寨一度發展落後。

返鄉後,吳新仁和何玉青買車拉客運貨、經營小商店、種田養魚、辦民宿賣特産,逐漸成為苗寨的致富帶頭人。17年來,兩人堅守在大山,日出而作、日落而息。

吳新仁説,返鄉創業這些年能有所收穫,得益於近年來桂黔兩地民宗委、婦聯、團委等部門和機構對烏英苗寨各項事業的助力,家鄉發生了翻天覆地的變化,群眾的生産生活條件得到極大改善。烏英苗寨還在廣東省廉江市粵桂資金的多方位扶持下,修建了教學樓、文化長廊、風雨樓、蘆笙廣場等設施。通過開辦婦女夜校、設立教育獎勵基金等,當地文化教育水平穩步提升。

如今,烏英苗寨在鄉村振興的路上不斷前進,吳新仁和何玉青的生活也更加多姿多彩,上夜校、唱苗歌、吹蘆笙、制苗衣、拍視頻、接待游客、外出演出……兩人朝夕相伴,攜手見證了苗寨的變遷和時代的發展。

新華社記者 黃孝邦 攝pagebreak

何玉青(左二)和苗寨的姐妹們在展示剛剛抓到的禾花魚(2023年10月3日攝)。

2007年,28歲的苗族青年吳新仁結束在城市的十年打工生活,帶着22歲的愛人何玉青回到家鄉——烏英苗寨,開始創業。

烏英苗寨坐落在桂黔交界的大山深處,共有145戶700餘人,其中104戶屬於廣西融水苗族自治縣桿洞鄉黨鳩村,41戶屬於貴州省從江縣翠裏瑤族壯族鄉南岑村。因為土地資源匱乏、交通不便等原因,烏英苗寨一度發展落後。

返鄉後,吳新仁和何玉青買車拉客運貨、經營小商店、種田養魚、辦民宿賣特産,逐漸成為苗寨的致富帶頭人。17年來,兩人堅守在大山,日出而作、日落而息。

吳新仁説,返鄉創業這些年能有所收穫,得益於近年來桂黔兩地民宗委、婦聯、團委等部門和機構對烏英苗寨各項事業的助力,家鄉發生了翻天覆地的變化,群眾的生産生活條件得到極大改善。烏英苗寨還在廣東省廉江市粵桂資金的多方位扶持下,修建了教學樓、文化長廊、風雨樓、蘆笙廣場等設施。通過開辦婦女夜校、設立教育獎勵基金等,當地文化教育水平穩步提升。

如今,烏英苗寨在鄉村振興的路上不斷前進,吳新仁和何玉青的生活也更加多姿多彩,上夜校、唱苗歌、吹蘆笙、制苗衣、拍視頻、接待游客、外出演出……兩人朝夕相伴,攜手見證了苗寨的變遷和時代的發展。

新華社記者 黃孝邦 攝pagebreak

何玉青在晾曬亮布(2023年10月14日攝)。

2007年,28歲的苗族青年吳新仁結束在城市的十年打工生活,帶着22歲的愛人何玉青回到家鄉——烏英苗寨,開始創業。

烏英苗寨坐落在桂黔交界的大山深處,共有145戶700餘人,其中104戶屬於廣西融水苗族自治縣桿洞鄉黨鳩村,41戶屬於貴州省從江縣翠裏瑤族壯族鄉南岑村。因為土地資源匱乏、交通不便等原因,烏英苗寨一度發展落後。

返鄉後,吳新仁和何玉青買車拉客運貨、經營小商店、種田養魚、辦民宿賣特産,逐漸成為苗寨的致富帶頭人。17年來,兩人堅守在大山,日出而作、日落而息。

吳新仁説,返鄉創業這些年能有所收穫,得益於近年來桂黔兩地民宗委、婦聯、團委等部門和機構對烏英苗寨各項事業的助力,家鄉發生了翻天覆地的變化,群眾的生産生活條件得到極大改善。烏英苗寨還在廣東省廉江市粵桂資金的多方位扶持下,修建了教學樓、文化長廊、風雨樓、蘆笙廣場等設施。通過開辦婦女夜校、設立教育獎勵基金等,當地文化教育水平穩步提升。

如今,烏英苗寨在鄉村振興的路上不斷前進,吳新仁和何玉青的生活也更加多姿多彩,上夜校、唱苗歌、吹蘆笙、制苗衣、拍視頻、接待游客、外出演出……兩人朝夕相伴,攜手見證了苗寨的變遷和時代的發展。

新華社記者 黃孝邦 攝pagebreak

何玉青在烏英苗寨打同年活動中直播(2024年2月14日攝)。

2007年,28歲的苗族青年吳新仁結束在城市的十年打工生活,帶着22歲的愛人何玉青回到家鄉——烏英苗寨,開始創業。

烏英苗寨坐落在桂黔交界的大山深處,共有145戶700餘人,其中104戶屬於廣西融水苗族自治縣桿洞鄉黨鳩村,41戶屬於貴州省從江縣翠裏瑤族壯族鄉南岑村。因為土地資源匱乏、交通不便等原因,烏英苗寨一度發展落後。

返鄉後,吳新仁和何玉青買車拉客運貨、經營小商店、種田養魚、辦民宿賣特産,逐漸成為苗寨的致富帶頭人。17年來,兩人堅守在大山,日出而作、日落而息。

吳新仁説,返鄉創業這些年能有所收穫,得益於近年來桂黔兩地民宗委、婦聯、團委等部門和機構對烏英苗寨各項事業的助力,家鄉發生了翻天覆地的變化,群眾的生産生活條件得到極大改善。烏英苗寨還在廣東省廉江市粵桂資金的多方位扶持下,修建了教學樓、文化長廊、風雨樓、蘆笙廣場等設施。通過開辦婦女夜校、設立教育獎勵基金等,當地文化教育水平穩步提升。

如今,烏英苗寨在鄉村振興的路上不斷前進,吳新仁和何玉青的生活也更加多姿多彩,上夜校、唱苗歌、吹蘆笙、制苗衣、拍視頻、接待游客、外出演出……兩人朝夕相伴,攜手見證了苗寨的變遷和時代的發展。

新華社記者 黃孝邦 攝pagebreak

何玉青(右)和吳新仁在整理民宿房間(2024年5月19日攝)。

2007年,28歲的苗族青年吳新仁結束在城市的十年打工生活,帶着22歲的愛人何玉青回到家鄉——烏英苗寨,開始創業。

烏英苗寨坐落在桂黔交界的大山深處,共有145戶700餘人,其中104戶屬於廣西融水苗族自治縣桿洞鄉黨鳩村,41戶屬於貴州省從江縣翠裏瑤族壯族鄉南岑村。因為土地資源匱乏、交通不便等原因,烏英苗寨一度發展落後。

返鄉後,吳新仁和何玉青買車拉客運貨、經營小商店、種田養魚、辦民宿賣特産,逐漸成為苗寨的致富帶頭人。17年來,兩人堅守在大山,日出而作、日落而息。

吳新仁説,返鄉創業這些年能有所收穫,得益於近年來桂黔兩地民宗委、婦聯、團委等部門和機構對烏英苗寨各項事業的助力,家鄉發生了翻天覆地的變化,群眾的生産生活條件得到極大改善。烏英苗寨還在廣東省廉江市粵桂資金的多方位扶持下,修建了教學樓、文化長廊、風雨樓、蘆笙廣場等設施。通過開辦婦女夜校、設立教育獎勵基金等,當地文化教育水平穩步提升。

如今,烏英苗寨在鄉村振興的路上不斷前進,吳新仁和何玉青的生活也更加多姿多彩,上夜校、唱苗歌、吹蘆笙、制苗衣、拍視頻、接待游客、外出演出……兩人朝夕相伴,攜手見證了苗寨的變遷和時代的發展。

新華社記者 黃孝邦 攝