【原標題】第一爐鐵水是如何誕生的?

柳州工業博物館裏的柳鋼一號高爐出鐵照片。

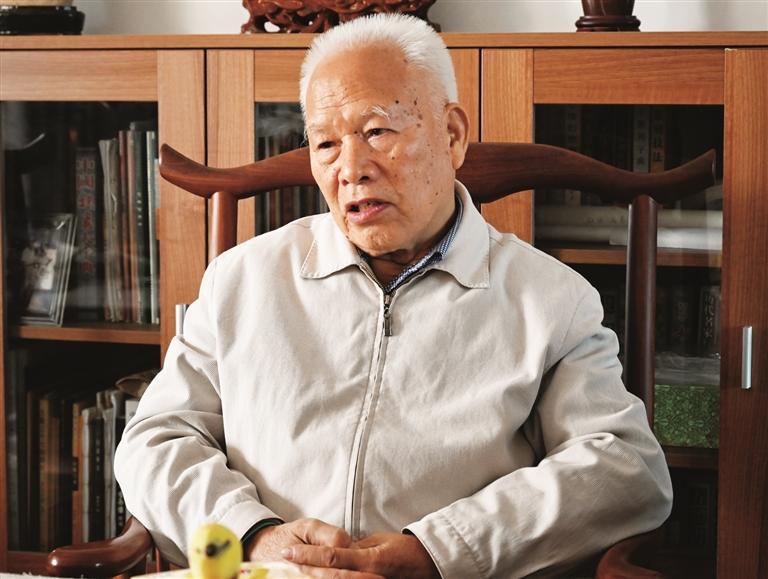

林善似

路先習 黃嘉蔚 攝

陳民生

説起柳鋼,柳鋼一號高爐的第一爐鐵水可謂是故事裏必不可少的主角。那麼,事件的背後有哪些不為人知的故事?

“我的願望:到距離高爐最近的地方幹活”

“年紀大了,什麼事都容易忘記,可是1960年2月18日這個日子,我永遠忘不了。”日前,在柳鋼會議室裏,曾在柳鋼當過爐前工的路先習憶起以前的事,指了指自己的腦袋説,“它已經刻在我的腦海裏。”

時間回到1958年,正在融水苗族自治縣當教員的路先習主動報名到柳鋼當工人。“想去柳鋼沒那麼容易,因為當時很多年輕力壯的人都爭相報名。”今年89歲的路先習説,當看到公示欄上有自己的名字時,他蹦了起來。“能夠參加柳鋼這個廣西最大鋼鐵廠的建設,我覺得我太幸運了。”

對於煉鋼來説,並不是嘴皮上下一動就行,需要手上有實打實的技術。因此,路先習剛到柳州不久,便被安排到安徽省的馬鞍山鋼鐵公司“取經”。

《柳鋼志》也記載了這段故事:“為了盡快地使柳鋼職工掌握設備的操作和維修技能,重慶、昆明、馬鞍山、本溪、大冶、湘潭、上海等鋼鐵公司或鋼鐵廠以及柳州鐵路局、大廠礦務局、平桂礦務局等單位,相繼為柳鋼培訓了2437名技術工人。經過培訓的技術工人,一般都具有獨立操作的技能,對柳鋼的建設和生産起了重要的作用。”

1959年,外出學習技術近一年後,路先習等人回到了柳州。彼時,設計爐型為255立方米、全高43.2米、有效高度17米的柳鋼一號高爐也已建好。

“我的願望是到距離高爐最近的地方幹活。”路先習説,經過廠裏考量,由爐前甲、乙、丙三個班負責第一爐鐵水出鐵,而他被選為爐前班乙班班長,離高爐很近。

光説不練假把式。

“高爐經過烘爐後,工人在爐底放枕木、堆柴火,再投放焦炭、鐵礦石等原料,點火通過高溫把鐵礦石融化為鐵水,最後冶煉成為鋼。”路先習回憶,為了保證第一爐鐵水出鐵順利,雖然宿舍離廠只有2公里,但他和同事吃住都在爐上,睏了就靠着爐子休息一會,餓了就隨便吃點,為的是有問題能夠第一時間解決。

在他們齊心協力下,終於迎來了柳鋼一號高爐第一爐鐵水出鐵的日子——1960年2月18日。

“快到出鐵的時候,高爐被裏三層外三層地圍着,能站人的地方都站滿了,大家都想見證這個歷史性的時刻。”路先習激動地説。

儘管已經過去60多年,路先習對當時出鐵水的情景依舊記得很清楚。“到了出鐵時間,我們按照值班長、技術員的指令,把鐵口打開,鐵口打開的一剎那,到處都是一片紅光,大家高興地鼓掌、呼喊,歡聲雷動。”

路先習説,柳鋼一號高爐第一爐鐵水的誕生,意味着廣西結束了“手無寸鐵”的歷史。消息很快通過廣播傳遍廠內,並向更遠的地方奔去……

結束了廣西“手無寸鐵”的歷史

1960年2月21日的《廣西日報》,在頭版頭條位置刊登了《柳鋼一號高爐試生産 柳鋼建設者們昨向區黨委區人委報喜》一文,並配了一張出鐵現場圖。文中寫道:“柳州鋼鐵廠二百五十五立方米容積一號高爐,於2月18日二十一時十五分試生産,出鐵情況良好……”

400多字的報道雖然短小,但記錄了柳鋼乃至廣西鋼鐵産業發展的重要時刻。其中的不易,路先習感受頗深。他説:“其實出鐵的時候,有很多困難。但是大家都咬牙挺過來了,我們以苦為榮,苦中作樂。”

路先習記得有一回,他捅鐵口下來,右肩袖子被烤得焦黃,右肩被烤出拳頭大的一片紅斑,長起幾個花生米大的水泡,右耳也被烤出了半圈明亮的水泡。班組的同事看到了都來起鬨,笑着説:“好消息,班長請客,每人發一隻烤豬耳朵!”引得大家哄笑起來,驅散了疲勞。

柳鋼原副廠長林善似也向記者透露了一二。

林善似曾主持編纂了《柳鋼志》。在這本書編纂過程中,從柳鋼老前輩那裏,了解到許多故事。

“聽前輩説,當時那個情況,柳州的電量並不足以支持柳鋼一號高爐的出鐵,還是當時的市領導拍板讓全市停電,為柳鋼生産讓路。”林善似説。

林善似介紹,除了電力問題,第一爐鐵水由於雜質較多,鐵水黏稠。經過化驗,可以説是不合格的,根本無法用於煉鋼。“但是大家沒有氣餒,第一爐鐵水,被柳鋼人澆鑄成‘柳鋼第一爐鐵水’字樣的鐵板。”

鑄有“柳鋼第一爐鐵水”字樣的鐵板今何在?

記者在採訪過程中,聽多位柳鋼的老同志提起鑄有“柳鋼第一爐鐵水”字樣的鐵板,但是經過多方尋找,至今也未找到這塊鐵板在何處。

“我聽説,當時出鐵後,人們還抬着這塊鐵板去市委報喜呢!”曾參與柳鋼展覽館籌建工作的柳鋼檔案館原館長陳民生説,他也曾想找到這塊鐵板,可惜無果,他猜測有可能是後來被熔掉了。

鐵板雖已不見,柳鋼人百折不撓的精神卻傳承了一代又一代。

“當時看著第一爐黏稠的鐵水,我們立即投入到改進煉鐵原材料配比等工作中。”路先習介紹,在一次次努力下,1960年2月25日,柳鋼一號高爐終於生産出了符合指標的合格鐵水。

這一天的柳州鋼鐵廠,更加熱鬧。一大早,來自各界的6000多人,敲鑼打鼓、載歌載舞地來到柳鋼一號高爐附近的廣場,一同參加剪綵典禮慶祝大會。

《歷史印記——柳鋼60年》一文裏寫道:“2月25日,一號高爐正式投産。冶金工業部和鞍鋼、武鋼、上鋼、重鋼、包鋼等兄弟鋼廠發來賀電。自治區黨委書記、自治區副主席賀希明,冶金工業部代表金鋼,廣西軍區副司令員鄭貴卿為高爐出鐵剪綵,柳州地、市領導賀亦然、褚方珍、梁山、孫蕓山和柳州市的6000多名群眾參加了慶祝大會。南寧電影製片廠拍攝了專題紀錄片。首批鐵錠由柳州市紅旗鋼廠運回去煉鋼。”

“當時全國各地的鋼廠,都送來了賀禮、賀信,目前一些物品藏於柳州工業博物館裏,紀念這一載入史冊的事情。”陳民生介紹,當時還製作了許多紀念品發給工人以作紀念。

柳州收藏愛好者莫文剛就收藏了一枚印着“柳鋼一號高爐出鐵紀念”的徽章。這枚徽章,在歲月的洗禮中,表面已經脫色,而徽章上展現的一個人騎着馬、揮舞着旗子的圖像依舊清晰。

1960年2月26日的《廣西日報》以《鐵水滔滔 江山如此多嬌——柳州舉行盛會歡慶柳鋼一號高爐出鐵》為題,在頭版用半個版的篇幅報道這一盛況。

時間流轉,如今柳鋼高爐裏鐵水依舊滔滔,柳鋼人繼續奮鬥在鋼鐵事業上。

是什麼力量傳承多年經久不息,記者耳邊響起路先習採訪時唱起的《大青松》:“咱們要學那大青松,不怕雪來不怕風,任憑狂風胡亂地吹,它挺着腰桿直挺挺,任憑大雪漫天下,它面不改色綠蔥蔥……”

柳鋼一號高爐順利出鐵,是否意味着柳鋼的發展步入正軌了呢?答案,也許讓你意想不到。請關注後續報道。(李廣西 周仟仟)