10月12日,在廣西藝術學院,仁迪在調整樂器。

甘美蘭是印度尼西亞一種獨特的音樂形式,演奏的樂器包括銅排琴、吊鑼、吹管等,歷史悠久。

今年36歲的仁迪來自印尼萬隆,2015年,他來到廣西留學,攻讀碩士研究生。2018年畢業後,他成為廣西藝術學院專門教授甘美蘭課程的外籍教師,同時兼任該校甘美蘭樂團的首席。

在日常教學中,仁迪嘗試將他擅長的印尼西爪哇甘美蘭與中國傳統音樂表演形式相結合,創作的作品深受學生和觀眾喜愛。他帶領學院的甘美蘭樂團,多次參加中國—東盟博覽會、中國—東盟音樂周等活動,在仁迪的影響下,越來越多的學生愛上甘美蘭。

“音樂無國界,我希望更多中國人能感受到甘美蘭的美,讓甘美蘭成為印尼和中國藝術交流的橋梁。”仁迪説。

新華社記者 曹祎銘 攝pagebreak

10月12日,在廣西藝術學院,仁迪手持樂器試音。

甘美蘭是印度尼西亞一種獨特的音樂形式,演奏的樂器包括銅排琴、吊鑼、吹管等,歷史悠久。

今年36歲的仁迪來自印尼萬隆,2015年,他來到廣西留學,攻讀碩士研究生。2018年畢業後,他成為廣西藝術學院專門教授甘美蘭課程的外籍教師,同時兼任該校甘美蘭樂團的首席。

在日常教學中,仁迪嘗試將他擅長的印尼西爪哇甘美蘭與中國傳統音樂表演形式相結合,創作的作品深受學生和觀眾喜愛。他帶領學院的甘美蘭樂團,多次參加中國—東盟博覽會、中國—東盟音樂周等活動,在仁迪的影響下,越來越多的學生愛上甘美蘭。

“音樂無國界,我希望更多中國人能感受到甘美蘭的美,讓甘美蘭成為印尼和中國藝術交流的橋梁。”仁迪説。

新華社記者 曹祎銘 攝pagebreak

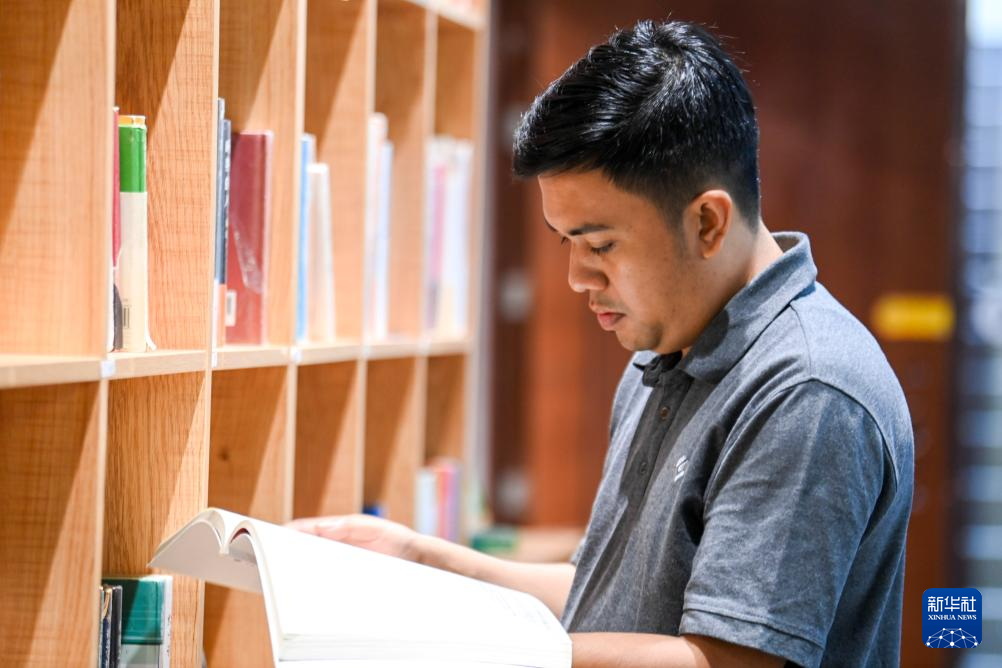

10月12日,在廣西藝術學院,仁迪在圖書館內查閱資料。

甘美蘭是印度尼西亞一種獨特的音樂形式,演奏的樂器包括銅排琴、吊鑼、吹管等,歷史悠久。

今年36歲的仁迪來自印尼萬隆,2015年,他來到廣西留學,攻讀碩士研究生。2018年畢業後,他成為廣西藝術學院專門教授甘美蘭課程的外籍教師,同時兼任該校甘美蘭樂團的首席。

在日常教學中,仁迪嘗試將他擅長的印尼西爪哇甘美蘭與中國傳統音樂表演形式相結合,創作的作品深受學生和觀眾喜愛。他帶領學院的甘美蘭樂團,多次參加中國—東盟博覽會、中國—東盟音樂周等活動,在仁迪的影響下,越來越多的學生愛上甘美蘭。

“音樂無國界,我希望更多中國人能感受到甘美蘭的美,讓甘美蘭成為印尼和中國藝術交流的橋梁。”仁迪説。

新華社記者 曹祎銘 攝pagebreak

10月12日,在廣西藝術學院,仁迪(右一)與學生一起排練甘美蘭。

甘美蘭是印度尼西亞一種獨特的音樂形式,演奏的樂器包括銅排琴、吊鑼、吹管等,歷史悠久。

今年36歲的仁迪來自印尼萬隆,2015年,他來到廣西留學,攻讀碩士研究生。2018年畢業後,他成為廣西藝術學院專門教授甘美蘭課程的外籍教師,同時兼任該校甘美蘭樂團的首席。

在日常教學中,仁迪嘗試將他擅長的印尼西爪哇甘美蘭與中國傳統音樂表演形式相結合,創作的作品深受學生和觀眾喜愛。他帶領學院的甘美蘭樂團,多次參加中國—東盟博覽會、中國—東盟音樂周等活動,在仁迪的影響下,越來越多的學生愛上甘美蘭。

“音樂無國界,我希望更多中國人能感受到甘美蘭的美,讓甘美蘭成為印尼和中國藝術交流的橋梁。”仁迪説。

新華社記者 曹祎銘 攝pagebreak

10月12日,在廣西藝術學院,仁迪(左二)為學生講解甘美蘭知識。

甘美蘭是印度尼西亞一種獨特的音樂形式,演奏的樂器包括銅排琴、吊鑼、吹管等,歷史悠久。

今年36歲的仁迪來自印尼萬隆,2015年,他來到廣西留學,攻讀碩士研究生。2018年畢業後,他成為廣西藝術學院專門教授甘美蘭課程的外籍教師,同時兼任該校甘美蘭樂團的首席。

在日常教學中,仁迪嘗試將他擅長的印尼西爪哇甘美蘭與中國傳統音樂表演形式相結合,創作的作品深受學生和觀眾喜愛。他帶領學院的甘美蘭樂團,多次參加中國—東盟博覽會、中國—東盟音樂周等活動,在仁迪的影響下,越來越多的學生愛上甘美蘭。

“音樂無國界,我希望更多中國人能感受到甘美蘭的美,讓甘美蘭成為印尼和中國藝術交流的橋梁。”仁迪説。

新華社記者 曹祎銘 攝pagebreak

10月12日,仁迪在廣西藝術學院圖書館查閱資料。

甘美蘭是印度尼西亞一種獨特的音樂形式,演奏的樂器包括銅排琴、吊鑼、吹管等,歷史悠久。

今年36歲的仁迪來自印尼萬隆,2015年,他來到廣西留學,攻讀碩士研究生。2018年畢業後,他成為廣西藝術學院專門教授甘美蘭課程的外籍教師,同時兼任該校甘美蘭樂團的首席。

在日常教學中,仁迪嘗試將他擅長的印尼西爪哇甘美蘭與中國傳統音樂表演形式相結合,創作的作品深受學生和觀眾喜愛。他帶領學院的甘美蘭樂團,多次參加中國—東盟博覽會、中國—東盟音樂周等活動,在仁迪的影響下,越來越多的學生愛上甘美蘭。

“音樂無國界,我希望更多中國人能感受到甘美蘭的美,讓甘美蘭成為印尼和中國藝術交流的橋梁。”仁迪説。

新華社記者 曹祎銘 攝pagebreak

仁迪(後排左一)帶領樂團成員表演甘美蘭(2022年6月22日攝)。

甘美蘭是印度尼西亞一種獨特的音樂形式,演奏的樂器包括銅排琴、吊鑼、吹管等,歷史悠久。

今年36歲的仁迪來自印尼萬隆,2015年,他來到廣西留學,攻讀碩士研究生。2018年畢業後,他成為廣西藝術學院專門教授甘美蘭課程的外籍教師,同時兼任該校甘美蘭樂團的首席。

在日常教學中,仁迪嘗試將他擅長的印尼西爪哇甘美蘭與中國傳統音樂表演形式相結合,創作的作品深受學生和觀眾喜愛。他帶領學院的甘美蘭樂團,多次參加中國—東盟博覽會、中國—東盟音樂周等活動,在仁迪的影響下,越來越多的學生愛上甘美蘭。

“音樂無國界,我希望更多中國人能感受到甘美蘭的美,讓甘美蘭成為印尼和中國藝術交流的橋梁。”仁迪説。

新華社發pagebreak

10月12日,在廣西藝術學院,仁迪與學生一起創作。

甘美蘭是印度尼西亞一種獨特的音樂形式,演奏的樂器包括銅排琴、吊鑼、吹管等,歷史悠久。

今年36歲的仁迪來自印尼萬隆,2015年,他來到廣西留學,攻讀碩士研究生。2018年畢業後,他成為廣西藝術學院專門教授甘美蘭課程的外籍教師,同時兼任該校甘美蘭樂團的首席。

在日常教學中,仁迪嘗試將他擅長的印尼西爪哇甘美蘭與中國傳統音樂表演形式相結合,創作的作品深受學生和觀眾喜愛。他帶領學院的甘美蘭樂團,多次參加中國—東盟博覽會、中國—東盟音樂周等活動,在仁迪的影響下,越來越多的學生愛上甘美蘭。

“音樂無國界,我希望更多中國人能感受到甘美蘭的美,讓甘美蘭成為印尼和中國藝術交流的橋梁。”仁迪説。

新華社記者 曹祎銘 攝pagebreak

10月12日,仁迪在南寧市南湖公園尋找創作靈感。

甘美蘭是印度尼西亞一種獨特的音樂形式,演奏的樂器包括銅排琴、吊鑼、吹管等,歷史悠久。

今年36歲的仁迪來自印尼萬隆,2015年,他來到廣西留學,攻讀碩士研究生。2018年畢業後,他成為廣西藝術學院專門教授甘美蘭課程的外籍教師,同時兼任該校甘美蘭樂團的首席。

在日常教學中,仁迪嘗試將他擅長的印尼西爪哇甘美蘭與中國傳統音樂表演形式相結合,創作的作品深受學生和觀眾喜愛。他帶領學院的甘美蘭樂團,多次參加中國—東盟博覽會、中國—東盟音樂周等活動,在仁迪的影響下,越來越多的學生愛上甘美蘭。

“音樂無國界,我希望更多中國人能感受到甘美蘭的美,讓甘美蘭成為印尼和中國藝術交流的橋梁。”仁迪説。

新華社記者 曹祎銘 攝pagebreak

10月12日,在廣西藝術學院,仁迪在展示甘美蘭組成部分之一的金屬排琴。

甘美蘭是印度尼西亞一種獨特的音樂形式,演奏的樂器包括銅排琴、吊鑼、吹管等,歷史悠久。

今年36歲的仁迪來自印尼萬隆,2015年,他來到廣西留學,攻讀碩士研究生。2018年畢業後,他成為廣西藝術學院專門教授甘美蘭課程的外籍教師,同時兼任該校甘美蘭樂團的首席。

在日常教學中,仁迪嘗試將他擅長的印尼西爪哇甘美蘭與中國傳統音樂表演形式相結合,創作的作品深受學生和觀眾喜愛。他帶領學院的甘美蘭樂團,多次參加中國—東盟博覽會、中國—東盟音樂周等活動,在仁迪的影響下,越來越多的學生愛上甘美蘭。

“音樂無國界,我希望更多中國人能感受到甘美蘭的美,讓甘美蘭成為印尼和中國藝術交流的橋梁。”仁迪説。

新華社記者 曹祎銘 攝pagebreak

10月12日,在廣西藝術學院,仁迪的學生在練習甘美蘭。

甘美蘭是印度尼西亞一種獨特的音樂形式,演奏的樂器包括銅排琴、吊鑼、吹管等,歷史悠久。

今年36歲的仁迪來自印尼萬隆,2015年,他來到廣西留學,攻讀碩士研究生。2018年畢業後,他成為廣西藝術學院專門教授甘美蘭課程的外籍教師,同時兼任該校甘美蘭樂團的首席。

在日常教學中,仁迪嘗試將他擅長的印尼西爪哇甘美蘭與中國傳統音樂表演形式相結合,創作的作品深受學生和觀眾喜愛。他帶領學院的甘美蘭樂團,多次參加中國—東盟博覽會、中國—東盟音樂周等活動,在仁迪的影響下,越來越多的學生愛上甘美蘭。

“音樂無國界,我希望更多中國人能感受到甘美蘭的美,讓甘美蘭成為印尼和中國藝術交流的橋梁。”仁迪説。

新華社記者 曹祎銘 攝pagebreak

10月12日,在廣西藝術學院,仁迪(右)和學生交流。

甘美蘭是印度尼西亞一種獨特的音樂形式,演奏的樂器包括銅排琴、吊鑼、吹管等,歷史悠久。

今年36歲的仁迪來自印尼萬隆,2015年,他來到廣西留學,攻讀碩士研究生。2018年畢業後,他成為廣西藝術學院專門教授甘美蘭課程的外籍教師,同時兼任該校甘美蘭樂團的首席。

在日常教學中,仁迪嘗試將他擅長的印尼西爪哇甘美蘭與中國傳統音樂表演形式相結合,創作的作品深受學生和觀眾喜愛。他帶領學院的甘美蘭樂團,多次參加中國—東盟博覽會、中國—東盟音樂周等活動,在仁迪的影響下,越來越多的學生愛上甘美蘭。

“音樂無國界,我希望更多中國人能感受到甘美蘭的美,讓甘美蘭成為印尼和中國藝術交流的橋梁。”仁迪説。

新華社記者 曹祎銘 攝pagebreak

仁迪(左四)帶領樂團成員在第十屆中國—東盟音樂周上演出(2021年11月3日攝)。

甘美蘭是印度尼西亞一種獨特的音樂形式,演奏的樂器包括銅排琴、吊鑼、吹管等,歷史悠久。

今年36歲的仁迪來自印尼萬隆,2015年,他來到廣西留學,攻讀碩士研究生。2018年畢業後,他成為廣西藝術學院專門教授甘美蘭課程的外籍教師,同時兼任該校甘美蘭樂團的首席。

在日常教學中,仁迪嘗試將他擅長的印尼西爪哇甘美蘭與中國傳統音樂表演形式相結合,創作的作品深受學生和觀眾喜愛。他帶領學院的甘美蘭樂團,多次參加中國—東盟博覽會、中國—東盟音樂周等活動,在仁迪的影響下,越來越多的學生愛上甘美蘭。

“音樂無國界,我希望更多中國人能感受到甘美蘭的美,讓甘美蘭成為印尼和中國藝術交流的橋梁。”仁迪説。

新華社發pagebreak

10月12日,仁迪在擦拭樂器。

甘美蘭是印度尼西亞一種獨特的音樂形式,演奏的樂器包括銅排琴、吊鑼、吹管等,歷史悠久。

今年36歲的仁迪來自印尼萬隆,2015年,他來到廣西留學,攻讀碩士研究生。2018年畢業後,他成為廣西藝術學院專門教授甘美蘭課程的外籍教師,同時兼任該校甘美蘭樂團的首席。

在日常教學中,仁迪嘗試將他擅長的印尼西爪哇甘美蘭與中國傳統音樂表演形式相結合,創作的作品深受學生和觀眾喜愛。他帶領學院的甘美蘭樂團,多次參加中國—東盟博覽會、中國—東盟音樂周等活動,在仁迪的影響下,越來越多的學生愛上甘美蘭。

“音樂無國界,我希望更多中國人能感受到甘美蘭的美,讓甘美蘭成為印尼和中國藝術交流的橋梁。”仁迪説。

新華社記者 曹祎銘 攝pagebreak

10月12日,在廣西藝術學院,仁迪(右一)給學生講解演奏知識。

甘美蘭是印度尼西亞一種獨特的音樂形式,演奏的樂器包括銅排琴、吊鑼、吹管等,歷史悠久。

今年36歲的仁迪來自印尼萬隆,2015年,他來到廣西留學,攻讀碩士研究生。2018年畢業後,他成為廣西藝術學院專門教授甘美蘭課程的外籍教師,同時兼任該校甘美蘭樂團的首席。

在日常教學中,仁迪嘗試將他擅長的印尼西爪哇甘美蘭與中國傳統音樂表演形式相結合,創作的作品深受學生和觀眾喜愛。他帶領學院的甘美蘭樂團,多次參加中國—東盟博覽會、中國—東盟音樂周等活動,在仁迪的影響下,越來越多的學生愛上甘美蘭。

“音樂無國界,我希望更多中國人能感受到甘美蘭的美,讓甘美蘭成為印尼和中國藝術交流的橋梁。”仁迪説。

新華社記者 曹祎銘 攝