每一次,背着相機走進大山裏的學校,我都會想起我的父親,想起教我知識和做人的大山老師,想起我少年時的夢想。

我父親是一名大山教師。我上小學時,他要走3個多小時的山路去另外一個村教書,只有周末才能回家。我在家門口讀完小學二年級後,他執意要帶我到他工作的學校讀書,那是一所位於山坳間的學校,大山包裹,人煙稀少,8名老師堅守這裡給6個班級學生上課。在那裏,大山教師的形象深深定格在我童年心靈的底片上:課堂上,他們一筆一劃教學生認字,紛紛颺颺的粉筆灰落滿肩頭,聲情並茂,沒有絲毫懈怠。下課後,他們在教室兼宿舍的老木樓上,吹着大山四面來風,閒聊三國君臣將相,漫談世間人情冷暖,悲情處感嘆連連,豪邁時笑聲爽朗。

少年的我不知道山外的世界是什麼樣,懵懵懂懂覺得能像父親和他同事那樣當一名教師真好。也就是小學三四年級,我有了人生第一個夢想:當個像祖父和父親那樣的“孩子王”,站在瑯瑯書聲裏陪伴一批又一批大山孩子慢慢長大,任由流年匆匆,不為風雨驚擾。沒想到,讀完師範,我“浪跡”山外,和童年夢想漸行漸遠。

2012年,我拿起相機成為一名攝影記者,從那時直到現在,我陸續走進大山學校,當看到一位位敬業的老師,我便會想起已經離世的父親,想起我的大山老師,深埋心底的童年夢想也反復被碰觸。

當年我對大山教師的印像是閒適灑脫,在持續深入採訪後,我才真切感受到,大山教師是艱辛的。我採訪的這些老師,他們工作的學校絕大部分地處廣西少數民族地區、大石山區和邊境地區,群山包圍,林深路遠。絕大部分學校只有一兩位老師和幾個學生,很多老師既要上課又要照顧學生吃飯睡覺,成為大山孩子的“老師、廚師兼保姆”。

可是,不管自然環境和工作條件怎麼艱苦,他們依然深愛充滿希望的講&,為人師表,不負初心,縱然青絲換白髮,始終無怨無悔。

因此,我決定用手中的鏡頭記錄他們的奉獻。11年來,我先後走進廣西20個縣的130多所大山學校,按下6萬多次快門拍攝了270多名大山教師,一心想讓他們的默默守望和無私奉獻被看見。

帶着青春,她們一頭扎進大山

“80後”教師盧秀芬事業夢想之花在大瑤山守望中悄然綻放。

1989年出生的盧秀芬是廣西金秀瑤族自治縣忠良鄉更范教學點唯一的老師。2018年,她手接一紙調令,背着行囊一頭扎進了大山。

更范教學點是一個偏遠的教學點。2019年6月5日,我到這裡採訪時,從金秀縣城出發要跨越三個市三個縣才能到達,早上天沒亮就出發,晚上天黑了還沒回到縣城。縣裏朋友説,還有一條路比較近,單程開車要4個多小時,但路況不好,經常塌方,“遇到塌方,一天都到不了學校。”我們走遠路反而比較快。

剛開始,當地教育部門擔心盧秀芬適應不了教學點的環境,無法留下來安心教書,因為路途遙遠,加上她剛當媽媽,小孩才8個多月。

沒想到,盧秀芬還是選擇了這片大山。在這裡,除了放小長假和寒暑假,她幾乎都住在學校裏,周末也很少回家。夜深人靜的時候,是最想家的時候。她説,她想家和孩子了,就通過電話或視頻和他們聊聊天,或者翻看保存在手機裏的家人照片。有時候,挂斷家人電話那瞬間,不知不覺自己雙眼已經滿含淚花。

↑在更范教學點,盧秀芬老師在給學生上課(2019年6月5日攝)。

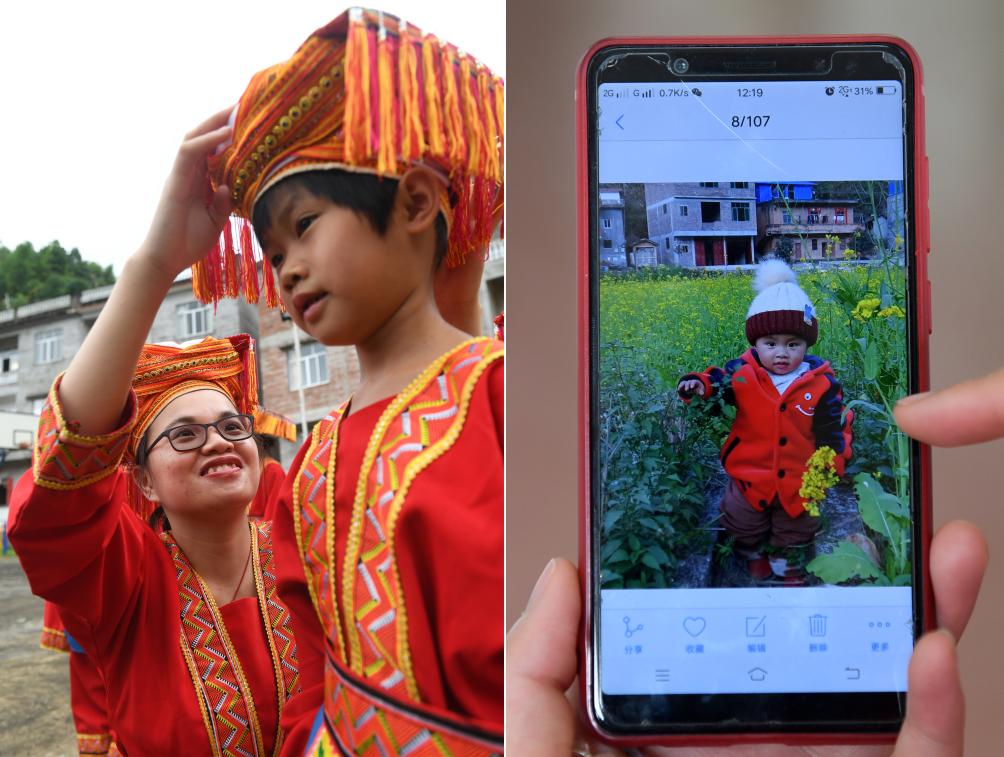

↑拼版照片:在更范教學點,盧秀芬老師在給一名學生整理着裝(左圖),盧秀芬老師課間翻看手機裏自己小孩的照片(右圖)(2019年6月5日攝)。

↑在更范教學點,盧秀芬老師和學生們合影(2019年6月5日攝)。

頂着白髮,他們始終無怨無悔

一所教學點,從18歲到60歲,龔壽新老師用42年時光守望。

龔壽新是廣西昭平縣五將鎮良風村小學衝尾教學點的老師。2022年5月25日,我到訪時,這所山村教學點籠罩在一片雨幕之中。教學點唯一的老師龔壽新正在給這裡僅有的3名學生上課,時高時低的教學問答聲和着時大時小的雨聲,給這個偏僻的小山村平添了許多歡快的氣氛。

1981年,18歲的龔壽新來到這裡成為一名教師。沒想到,他在這裡堅守了42年直到退休。這42年裏,絕大部分時間這個教學點只有他一個教師,“中間來過一個老師,很快就走了。”龔壽新打趣地説,來時18歲,現在60歲了,一頭黑髮的小夥子熬成了白髮老人。

龔壽新家住昭平縣城,從家到學校單程需要一個半小時,“騎摩托車過來,中間還要過一次渡船。”他説,路途遠,他周一到周五都住在教學點,周末才能回家。

大山講&42年守望,龔壽新一臉的眷戀和欣慰。他説,剛當老師時,他一心想著不讓大山的孩子失學。在這個小山村,他教出了21個大學生,有的還上了重點大學。如果再次選擇職業,他還想當教師,用知識的燈塔照亮更多大山孩子美好的未來。

↑在衝尾教學點,龔壽新老師和學生一起吃午飯(2022年5月25日攝)。

↑龔壽新老師在給學生上課(2022年5月25日攝)。

↑龔壽新老師在辦公室燒開水,辦公室一墻之隔是他的臥室(2022年5月25日攝)。

忍着病殘,他們不願離開講&

王英紅老師帶着抗癌藥去教書的事跡感動了無數人。

王英紅是廣西賓陽縣王靈鎮中心學校七新教學點的老師。2017年9月,他到醫院檢查身體時發現患了原發性肝癌,隨後做切除手術治療。2018年7月,病情基本穩定後,他主動提出回學校工作。現在,他帶着抗癌藥站講&已經超過5年。

2023年2月22日,我到訪時,王英紅老師正在給學生上課。他説,他每天早上7點半帶藥出門到4公里外的學校上課,下午5點放學才能回家,他除了擔任三年級班主任和數學老師外,還給一年級和二年級學生上體育課,一週要上20節課。“老牛自知夕陽晚,不用揚鞭自奮蹄。我已經58歲了,又有病在身,要倍加珍惜時間,為鄉村教育多做一份貢獻。”

鄉村講&已是他生命中不可或缺的一部分。他説,35年教書生涯,這方講&給了他太多的收穫、溫暖和力量。

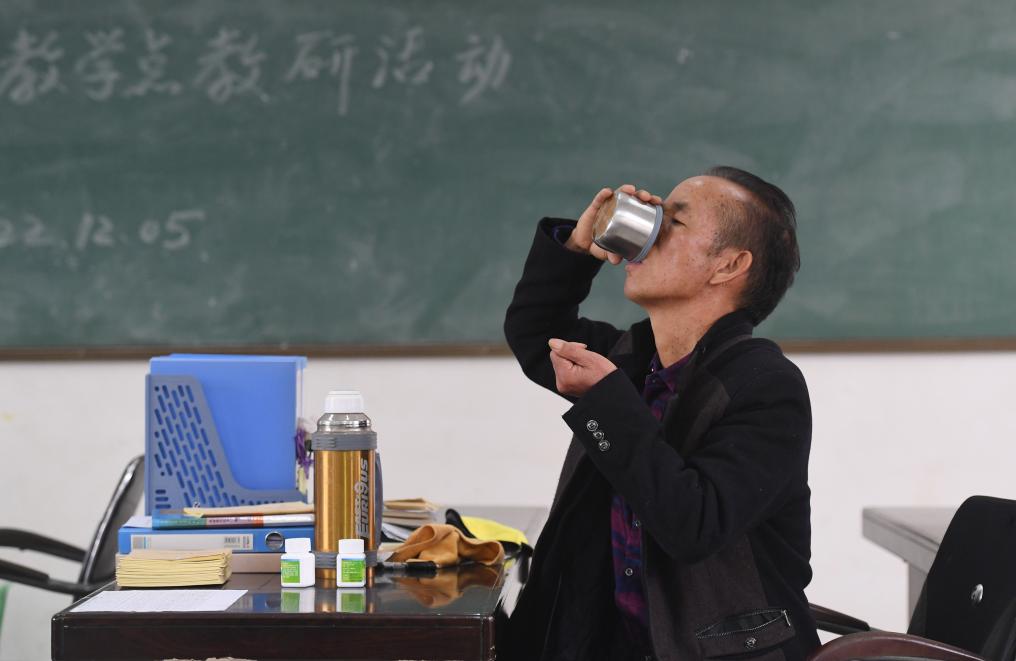

↑在七新教學點,王英紅老師準備吃藥(2023年2月22日攝)。

↑王英紅老師在吃藥(2023年2月22日攝)。

耐着寂寞,他們守護“一師一生一校”

一所學校,一位老師,一名學生……為了大山的孩子,不少老師守望在“一師一生一校”的莽莽大山裏。

廣西環江毛南族自治縣龍岩鄉朝閣小學唯一的老師劉顯岳就是這樣。這所學校學生最多時超過100人,2019年秋季學期只剩下劉顯岳老師和唯一的學生周雄。

周雄的家離學校兩公里,父母不在身邊,爺爺奶奶常年有病在身,不能每天接送他來往學校。他每週星期一到星期五住在學校,期間的學習生活都由劉顯岳老師照顧。劉顯岳家離學校只有幾百米,周雄每天在劉顯岳家吃飯。晚上,周雄不敢一個人在學校睡覺,就住在劉顯岳老師家裏。

每天,劉顯岳按時按課程給這名唯一的學生上課,放學後帶他回家,做飯、吃飯、做作業、睡覺。“我家人都到外面去住了,就我一個人在家,我每天就像帶自己的小孩一樣,給他上課,照顧他的生活。”時年58歲的劉顯岳老師説。

↑在劉顯岳老師家裏,劉顯岳跟學生周雄吃午飯(2019年12月4日攝)。

↑劉顯岳老師給學生周雄上課(2019年12月4日攝)。

盡着職責,他們夫妻雙雙守望

在廣西天等縣進遠鄉,農志鵬、梁碧瑩這對夫婦教師如同“牛郎織女”般守望。

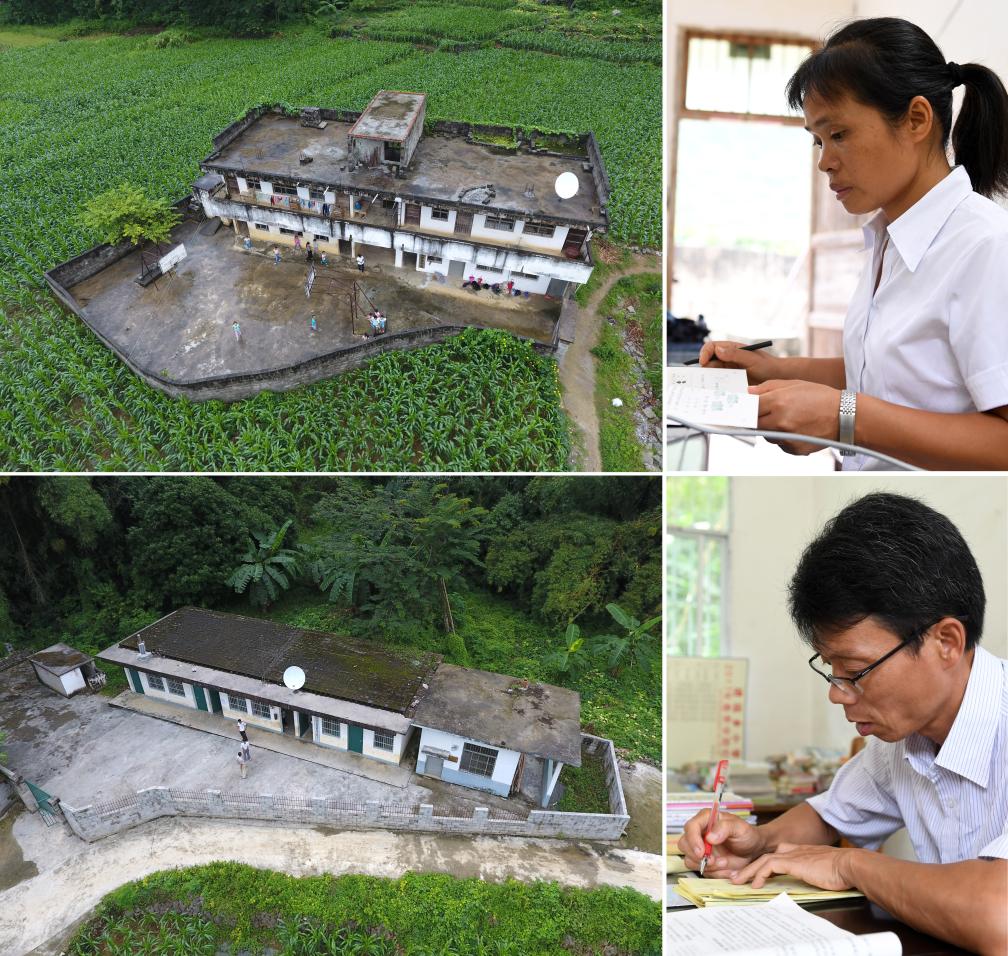

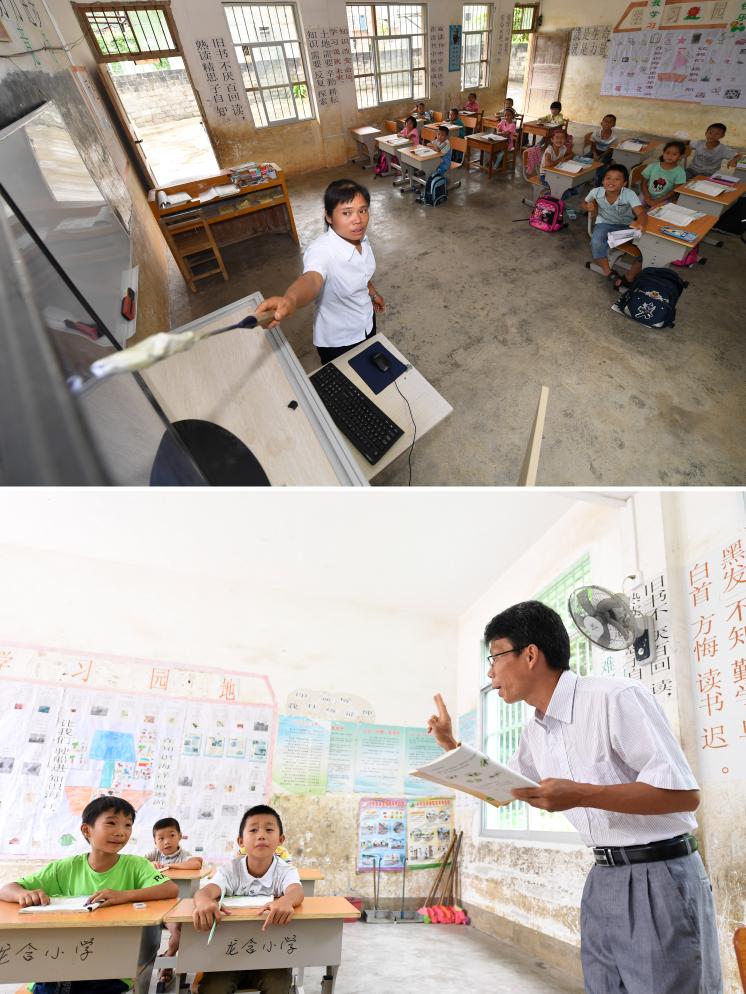

2017年9月7日,我又一次背着相機深入這片大山時,農志鵬是天等縣進遠鄉進遠村龍含教學點唯一的老師,教着4名學生。梁碧瑩是進遠鄉進遠村龍堅教學點唯一的老師,教着13名學生。

這兩個同村不同屯的教學點,中間橫亙着兩座大山,兩個教學點之間來往,步行穿越羊腸小道有3公里,單程步行要走近一個小時,公路往來需要繞過大山單程也有20多公里。

由於大山阻隔,來往不便,農志鵬老師住在離龍含教學點不遠的自己家裏,梁碧瑩老師則帶着小孩住在龍堅教學點附近的娘家。到了周末,農志鵬老師才能翻越大山到妻兒身邊,平時隔山守望,像牛郎織女一樣。

梁碧瑩老師説,農志鵬老師調到龍含教學點時,他們的小孩才兩歲多,小孩半夜有不舒服什麼的,愛人無法連夜翻山過來幫忙照顧,都是她一個人在操心,常常是滿頭髮發兩行淚水一肚子委屈。

當然,在梁碧瑩老師忙得走不開的時候,農志鵬老師也常常利用課餘時間或者節假日騎着摩托車繞過大山幫她的教學點運送學生的營養午餐,有時甚至肩挑這些物品翻越大山步行過來。

從2010年被調到不同教學點工作至今,已有13年,這對教師夫婦依然在不同學校教書。

↑拼版照片:上左圖是梁碧瑩任教的天等縣進遠鄉進遠村龍堅教學點;上右圖:梁碧瑩在龍堅教學點備課;下左圖是農志鵬任教的天等縣進遠鄉進遠村龍含教學點;下右圖:農志鵬在龍含教學點備課(2017年9月7日攝)。

↑拼版照片上圖:在龍堅教學點,梁碧瑩老師在給孩子們上課;下圖:在龍含教學點,農志鵬老師在給孩子們上課(2017年9月7日攝)。

↑農志鵬老師一家三口走在山路上(2017年9月7日攝)。當天,聽説爸爸放學後要過來,兒子農好佶執意拉着媽媽一起到離家最近的山坳去迎接爸爸。

↑拼版照片大圖:被大山阻隔的廣西天等縣進遠鄉進遠村龍堅教學點所在的山村(左)和龍含教學點(右)所在的山村。左小圖:在龍堅教學點,梁碧瑩老師在給孩子們上課。右小圖:在龍含教學點,農志鵬老師在給孩子們做課堂輔導。(2017年9月7日攝)

令人欣慰的是,我鏡頭下這些老師的感人事跡廣為人知後,獲得社會各界的廣泛認可:“單腿教師”秦興國被評為“全國優秀教師”;堅守大山講&39年的陶鳳英登上“中國好人榜”……

時光飛逝。那年只有54歲的父親離世已經19年,當年用知識哺育我的大山老師正在慢慢變老。當了11年攝影記者的我,拍了11年大山教師。11個春秋輪迴,一批批孩子已經長大、走出大山。當新學年的鐘聲敲響,我採訪過的很多老師又回到講&,繼續耕耘大山的希望與夢想,山梁還是那道山梁,初心還是那份初心。

而我,也將繼續着自己的初心,繼續紀錄大山教師的故事。

策劃:賴向東、蘭紅光

統籌:費茂華、周大慶、劉金海

記者:陸波岸

編輯:章磊、李夢馨、尹棟遜、朱一諾(實習)