原標題:奮楫揚帆啟新程 實幹擔當勇爭先——武威市全力推動經濟社會高質量發展綜述

武威天馬湖。 金奉乾

高鐵通到我家鄉(蘭張高鐵蘭武段)。

涼州區發放鎮雨康種苗公司工人培育辣椒苗。

武威市大力實施生態及地質災害避險搬遷項目,讓許多村民住進新房子,開啟幸福新生活。

武威市加快推進“數字政府”建設,賦能高質量發展。

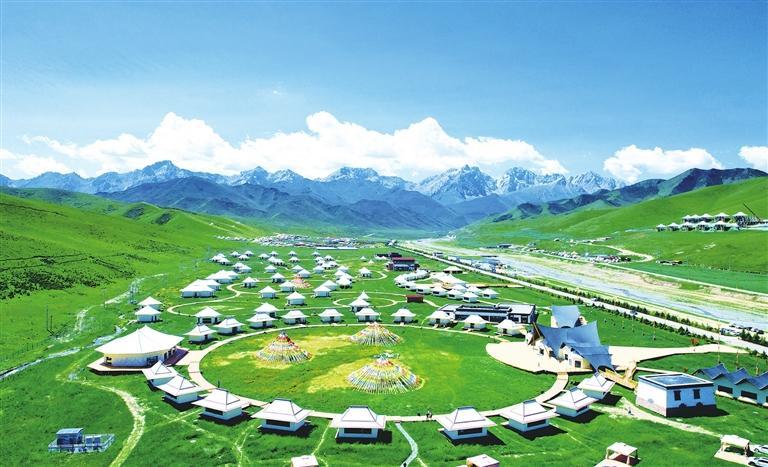

抓喜秀龍鎮阿尼噶卓帳篷城。 金奉乾

星羅棋佈的太陽能光伏發電陣列熠熠生輝;風力發電機縱橫交織、蔚然壯觀,迎風旋轉的風輪葉片“吞風吐電”;

夜晚的漢唐天馬城流光溢彩,引人駐足;明清街夜市游客摩肩接踵,商販的吆喝聲此起彼伏,好一幅“煙火人間”和美畫卷;

祁連山下藜麥飄香,石羊河畔牛羊肥壯,黃花灘日光溫室鱗次櫛比,農副産品銷往五湖四海,興旺的産業,富了一方百姓;

……

持之以恒的努力,來之不易的成績,展現出武威經濟社會發展進步的萬千氣象。

今年是中華人民共和國成立75周年,是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。武威市加力實施“四強”行動,做深做足“五量”文章,加快推動“兩區兩地”建設,着力構建“兩擎牽引、五極迸發”高質量發展格局,全市經濟運行穩進提質,中國式現代化武威實踐邁出堅實步伐。

追風逐日勁頭足

當清晨第一縷陽光灑向武威廣袤的北部沙區,由無數光伏發電板構成的藍色“湖泊”泛起漣漪。蓬勃發展的新能源産業,賦予茫茫大漠無限活力。

武威市境內太陽能、風能資源充足,是河西電網的重要支點,也是西北清潔能源向中東部地區輸送的重要能源通道,發展新能源産業具有得天獨厚的優勢。

近年來,武威市搶抓國家規劃布局騰格裏沙漠大型風光電基地和實施隴電入浙工程的重大機遇,把新能源産業作為推動全市經濟高質量發展的增長極和支柱産業,一體化推進資源配置與産業鏈構建,全力打造新能源及裝備製造百億級産業集群。全市已建成和在建風光電裝機規模975萬千瓦,位居全省第二位。

鏈式發展,是新能源産業做大做強的基本規律。武威市先後引進遠景能源、特變電工、金風科技等企業在武投資,加快推動産業鏈上下游協同發展,全力打造新能源裝備製造産業鏈、供應鏈集群。目前,風電裝備産業鏈已形成年産4吉瓦風機、800套大兆瓦級風電葉片、400套風機塔筒、600&機艙罩生産能力,光伏裝備産業鏈已具備年産3.5吉瓦光伏組件和400兆瓦光伏逆變器的生産能力。

穿過高聳的輸電塔群,來到位於古浪縣北部沙區的億恒寶華光伏電站。“我們的18個電池倉,就像一個個大號‘充電寶’,利用儲能系統平滑輸出,讓整個電力供給與需求時刻保持平衡,避免因供需不匹配導致的資源浪費。”億恒寶華光伏電站站長馮亮介紹,電站還負責黃花灘330千伏匯集升壓站的日常運維工作。

“匯集”是指將成千上萬塊光伏組件産生的直流電集中起來。接下來是“升壓”過程:直流電被送入逆變器中轉換成交流電,並且提升電壓至適合長距離傳輸的高壓等級。最後,交流電進一步升高電壓,通過輸電線路將清潔的太陽能電力輸送到電網或其他用電負荷中心,供給用戶或商業用電。可以説,匯集升壓站就是點綴在“光伏海”之中的能量中樞。

一直以來,武威市統籌考慮新能源接入和外送,提前謀劃推進電網配套基礎設施建設,不斷優化電網結構。先後在涼州區九墩灘、民勤縣紅沙崗、古浪縣黃花灘、天祝縣松山灘等區域規劃建設9座330千伏匯集升壓站,有效解決風光電項目電網接入問題。

文旅融合激活力

游在武威是什麼體驗?

是城中有美景,煙火繞城郭的詩意與遠方,是“千年石窟”天梯山帶來的驚嘆和震撼,是感受博物館萬件文物的歷史底蘊,更是體驗涼州詞中的雄渾與蒼涼……

近年來,武威市緊緊圍繞文化旅游名市建設目標,堅持以文塑旅、以旅彰文,提升文化旅游要素品質,全力打造“5+N”文化旅游産業鏈,産業發展“一盤棋”推進,全市文化旅游産業呈現繁榮發展態勢,共計接待旅游人數超1.3億人次,旅客花費737.6億元。

今年6月29日,蘭張高鐵蘭武段開通運營。截至7月29日,蘭張高鐵蘭武段累計發送旅客49.7萬人次,單日最高客流1.7萬人次。

從抓喜秀龍草原、八步沙林場,到漢唐天馬城、武威文廟、蘇武沙漠景區……武威的旅游資源被高鐵“串珠成鏈”。八方游客紛紛前來觀光旅游,盡情領略沿線的獨特風情與秀麗景色。

漢唐天馬城景區總佔地面積約1300畝,是一個集遺址保護、旅游觀光、文化展示、休閒娛樂、配套公共服務設施於一體的綜合型城市中央文化觀光景區。“運營以來,我們日均接待游客3萬人,去年實現綜合收入5060萬元,成為武威旅游新地標。”漢唐天馬城工作人員李亮介紹。

最近,武威市博物館推出的一款“八鳥朝陽”文創巧克力在朋友圈“刷屏”。這款巧克力的靈感來自市博物館的文物——“八鳥朝陽”彩繪畫像磚。

文創産品為什麼會受到歡迎?透過武威文創産品,有人感慨於歷史場景的創意呈現,使用西夏紋飾製作的酒具,穿越時空與西夏古國對酒當歌;有人驚嘆於多重感官的奇妙聯結,在品嘗“馬踏飛燕”文創雪糕時,咀嚼出時令與文化的滋味。無論是玩偶、日曆、挂件等日常器物,還是扇子、筆筒等文化用品,武威市優秀的文創産品都凝結着審美特質與價值理念,走進大眾日常生活。

沃野田疇繪新景

8月,天祝縣高原夏菜迎來收穫期。

走進打柴溝鎮下十八村,連綿夏菜盡披新綠。早晨的風略帶微涼,村民魏佔喜在忙着采收甜脆豌豆,幹得汗流浹背。

“過去,大家種的都是青稞、玉米等作物。那真是‘土裏刨食’,效益低沒賺頭。如今種高原夏菜,才算是挑上了‘金扁擔’。”魏佔喜算了筆賬,青稞畝均收益幾百元,高原夏菜就不一樣了。單説甜脆豌豆,畝均收益最高7000元。“種地也能致富奔小康。日子一天比一天紅火,心裏一天比一天亮堂。”

“我們村種植了2400多畝高原夏菜,總産值達到1440多萬元。種植收穫過程中,還能為周邊村民提供就業崗位。”打柴溝鎮下十八村專職黨支部書記郎炳鳳介紹。

從一棵蔬菜富起一個村,到一個瓜興起一片業,謀一方特色産業發展,助推了一個個産值超千萬元的村子誕生。近年來,武威市立足“高原冷涼”“綠洲水土”“沙漠光熱”等資源優勢,因地制宜打造沿山沿川沿沙“三大特色産業帶”,大力發展牛羊豬禽果菜菌草“8+N”現代農業優勢主導産業,全力推動特色産業規模、質量和效益同步提升,農業增加值連續10年居全省第一,探索走出了一條根植於農業、符合武威實際的産業發展路子。

在規模化、標準化、品牌化不斷深化的進程中,特色産業發展也在武威大地風生水起。奶牛、羊、豬存欄量,設施瓜菜、食用菌産量,蜜瓜、藜麥、茴香面積領跑全省,培育“涼州農鮮”“民清源”“原味古浪”“天祝原生”等區域公用品牌,累計認證“甘味”農産品品牌42個。

此外,武威市堅持以工業思維發展現代農業,積極打造特色農産品及食品加工産業鏈,形成了以小麥、馬鈴薯、藜麥為主的糧食加工業,以乳製品、肉類為主的食品加工業等系列加工産業鏈。

産業集群加速形成,讓廣袤沃野釋放出人才“虹吸效應”,越來越多的專業人才匯聚鄉村。他們將人生夢想寄託於大地,在田間地頭髮揮聰明才智。

從坐辦公室的白領到溫棚裏授粉施肥的瓜農,今年26歲的明亮山,在2022年6月完成了身份的巨大轉變。他投資100多萬元,在涼州區大柳鎮承包37座大棚種起了西瓜。

“在種植前,我們做了詳盡的市場分析。市面上銷售的很多西瓜,個頭特別大、分量重,普遍在7、8斤,切開後一次吃不完,天氣熱放着容易壞,擱冰箱裏又影響口感。”思路即出路。明亮山精準對接消費需求,搞差異化種植,引進個頭小、口感好的西瓜品種,一下就打開了市場,銷量節節攀升。

曾經,離開面朝黃土背朝天的生活,是大部分農村年輕人的夢想。如今,越來越多的年輕人選擇走進田間地頭,把青春播撒在希望的田野上,讓“誰來種地、怎麼種地”有了新答案。

綠色長城鎖黃沙

右腳用力蹬,左腿高抬,跨過一道小沙丘,再跳過一道沙溝。靈活的身手,一點也看不出古浪縣八步沙林場場長郭萬剛已過古稀之年。

八步沙,“跋步沙”。20多公里的“路”,郭萬剛走了40多年。“這些年,像八步沙、黑崗沙這些風沙口得到有效治理,綠洲向沙漠過渡地帶整體向北推進30多公里。”

黃沙與綠蔭的抗衡,是空間的交鋒,更是精神的對壘。從20世紀80年代至今,八步沙林場的治沙人們硬是讓綠色沿着腳印延伸開來。如今,八步沙正被一條南北長10公里、東西寬8公里的防風固沙綠色長廊緊緊擁抱。

曾經肆虐的風沙被牢牢困在縱橫交錯的草方格中。雖然間或有起伏的沙梁映入眼簾,但是綠色掩映下村莊裏的嫋嫋炊煙,還是為這蒼茫的沙漠風光,增添了幾許田園牧歌式的生機和希望。

武威的荒漠化治理過程,就是一部人與沙的鬥爭史。在這場漫長的鬥爭中,無數治沙英雄的名字被鐫刻在這片土地上。

古浪縣八步沙“六老漢”三代人扎根荒漠,接續奮鬥,40多年完成治沙造林32萬畝、封育管護林草面積45萬畝;全國“人民滿意的公務員”姜莉玲,扎根沙海中,芳心護綠洲,用青春和汗水見證了荒涼大漠向綠水青山的轉變;全國治沙勞模王銀吉扎根沙海,在騰格裏沙漠南緣壓沙造林萬餘畝……

綠色在延伸,希望在升騰。隨着“三北”工程的推進,武威生態環境逐步改善。在古浪縣八步沙、民勤縣黃茗沙窩、涼州區八十里大沙等風沙危害嚴重區域,一方方草格壓下去,一株株青苗長出來……

數字無言,彰顯巨變。2023年6月以來,武威市完成人工造林17.1萬畝,退化林修復1萬畝,累計治理沙化土地924.3萬畝、重點風沙口240個、風沙線480公里。(金奉乾 甘曜毓 王麗)