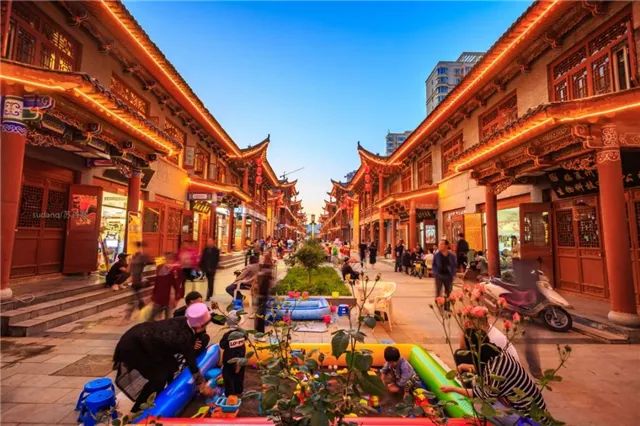

東臨洮河、西靠青藏高原、北越黃河、南連太子山,這裡不僅是一部恢弘壯美的“高原史書”,更是享有“中國彩陶之鄉”“中國牡丹之鄉”“中國花兒之鄉”“古動物的伊甸園”“西部旱碼頭”“河湟雄鎮”“高原水鄉”等多重美譽的承載地。

這就是臨夏。

臨夏,位於甘肅西南部,地處黃土高原與青藏高原、中原農區與西部牧區的過渡地帶,是黃河上游重要的水源補給區和生態安全屏障,黃河由此變黃。特殊的地理位置也造就了臨夏地形地貌的多樣性、生物的多樣性、文化的多樣性。高峽平湖、炳靈丹霞、雪山草甸、馬家窯文化、炳靈寺石窟、臨夏磚雕、保安族腰刀、蓮花山花兒會、松鳴岩花兒會……臨夏具有悠久的歷史文化、獨特的地理地貌和多彩的人文風情。

在歷史長河中,無數文人墨客在臨夏駐足,揮灑墨跡,留下千古詩篇。下面,就讓我們走進古詩詞中的臨夏,來一場穿越千年的文化之旅。

圖片來源:臨夏文旅

過河州

楊一清(明)

四面峰巒鎖翠帷,萬家花柳又春栽。

纜橫河岸浮為渡,磨引溪流水自推。

漢將屯田閒虎賬,羌兒交市獻龍謀。

圖片來源:甘肅省文化和旅游廳

臨夏古稱河州,這首詩是楊一清任甘肅總兵經過河州時所作,詩中描寫了風光秀美、壯麗繁華的臨夏城。早在唐蕃時期,河州就是古絲綢之路上的重要碼頭。中國茶馬貿易最繁榮的時期是在明代,明洪武四年(1371 年)設立河州衛,後將洮州茶馬司併入河州茶馬司。楊一清正是看到了古河州茶馬互市的繁榮,心中感慨而寫下了這首名作。

臨夏的歷史悠久,文化底蘊豐富,其中最為著名的是臨夏的彩陶文化。臨夏彩陶文化從距今5000年前的馬家窯文化,歷經齊家文化,直至辛店文化、寺洼文化,時間跨度長達3000多年,構成了一部完整的彩陶文化發展史,並且是中國彩陶文化唯一沒有中斷的地區,被稱為“中國彩陶之鄉”。

馬家窯文化是中國史前文化的重要組成部分,以其精美的彩陶而聞名。馬家窯文化分為早、中、晚三期,其中馬家窯文化早期以半山類型為代表,中期以馬家窯類型為代表,晚期以齊家文化為代表。

彩陶以紅陶為主,裝飾手法多樣,包括黑彩、紅彩和白衣彩等,圖案豐富,有幾何紋、植物紋、動物紋和人物紋等,反映了當時人們的生産生活、宗教信仰和藝術追求。馬家窯文化的彩陶不僅在工藝技術上達到了很高的水平,而且在藝術表現上也具有獨特的風格,是中國乃至世界陶器藝術寶庫中的瑰寶。

圖片來源:臨夏文旅

冰靈寺

解縉(明)

冰靈寺上山如削,夜樹龍盤點翠微。

況有冰橋最奇絕,銀虹一道似天梯。

圖片來源:臨夏文旅

炳靈寺石窟位於臨夏州永靖縣劉家峽水庫的西南方,是中國著名的佛教石窟之一,也是絲綢之路上重要的文化遺産。石窟開鑿於黃河右岸的峭壁上,面臨黃河,背靠積石山,地理位置險要,風景秀麗。炳靈寺石窟的歷史可以追溯到北魏時期,大約在公元384年至534年之間,隨後在隋、唐、宋、元等朝代都有所增建和修飾。

炳靈寺石窟共有窟龕216個,分佈在長約200米、高約60米的崖壁上。石窟內的雕塑多為佛像,其中最著名的是第169窟的“炳靈寺大佛”,這是一尊高達27米的坐佛,是中國石窟藝術中的一大傑作。此外,石窟內還有大量的壁畫,內容豐富,包括佛教故事、天宮樂舞、飛天、供養人像等。炳靈寺石窟不僅是佛教藝術的寶庫,也是研究古代社會歷史、文化藝術、宗教思想的重要資料。

臨夏位於青藏高原和黃土高原的交界地帶,西部和南部是秦嶺之餘脈,主要山脈有太子山、蓮花山等,中部和北部是黃河及其支流洮河、大夏河等河流的河谷地帶。

雪山

王竑(明代河州進士,曾任兵部尚書)

寒雪經年積翠微,群峰高並白雲齊。

光連西北崑崙遠,勢接東南泰華低。

古寺幾間蒼蘚合,老松無數野猿啼。

深岩落日聞鐘響,知有幽人夜指迷。

圖片來源:臨夏文旅

太子山位於甘肅省臨夏回族自治州和甘南藏族自治州交界處,因雪線以上岩石裸露,狀似骨架,因此古人亦將之稱為“露骨山”或“白石山”,又因四時積雪覆蓋,也稱“雪山”。太子山主要由母太子、公太子峰組成,主峰母太子峰高4368米,是臨夏的最高峰,也是黃河上游的重要水源地之一。

蓮花山

楊沂恕(明代庶吉士)

天削蓮峰第一台,芙蓉四面望中開。

松圍石磴盤石上,袖拂天花帶雨來。

圖片來源:臨夏文旅

蓮花山位於中國甘肅省臨夏回族自治州康樂縣,主峰海拔3578米,因其主峰呈淡紅色,層層秀峰狀如蓮瓣,故而得名蓮花山。顧頡剛先生曾稱其“氣吞隴渭,勢壓河湟,是此間之華嶽也”。

題積石

李璣(明)

地險天成第一關,嶷然積石出群山。

登臨慨想神入澤,不盡東流日夜潺。

圖片來源:臨夏文旅

積石雄關位於積石山縣大河家鎮康吊村關門社,關內為積石山縣,關外為青海省循化縣。南倚巍峨高聳的積石山峭壁,北臨濁浪滔滔的黃河深淵,峭壁如削,直插雲霄。

積石關歷來是絲綢之路和唐蕃古道要隘。據《尚書·禹貢》記載,大禹“導河始於積石,至龍門,入滄海。”積石山縣是黃河上游的主要流經地,黃河流經此縣40多公里,境內臨津古渡(也稱黃河上渡、積石渡)曾是絲綢之路南道(青海道)之要津,是唐蕃古道上最重要的古渡口。唐曾設積石軍,金、元設積石州,明設積石關,為古河州二十四關之首,被列為河州八景之一。

登松岩晚望

祁魁元(河州人,清末庠生)

松鳴佳景出塵埃,一度登臨一快哉。

石磴疑從雲際上,天橋渾向畫中排。

林藏虎豹深山古,路接羌戎絕徑開。

我亦龍華游勝會,牡丹聽罷獨徘徊。

圖片來源:臨夏州融媒體中心

松鳴岩景區位於和政縣城南23公里處的太子山國家級自然保護區,景區由筆架山、天橋、萬年松、一線天、仰天池等組成,被譽為河州八景之一。每逢農曆4月26至28(俗稱四月八),當地群眾和外地游人便前來游覽山水,漫唱“河湟花兒”,舉行一年一度的松鳴岩“花兒”盛會。

清代河州詩人祁魁元曾寫道:“紅花嶺上夕陽殘,惆悵歸到都崗灘。老僧新開浴佛會,八千游女唱牡丹。”這就是當年松鳴岩花兒會的情景。

圖片來源:甘肅省文化旅游廳

臨夏“花兒”是流傳於中國甘肅省臨夏回族自治州的一種山歌,也是國家級非物質文化遺産,因歌詞中把女性比喻為花朵而得名。

“花兒”的起源可以追溯到唐代,但在明清時期達到了鼎盛。臨夏作為古絲綢之路的重要節點,歷史上是各民族文化交流的重要地區,因此“花兒”在形成和發展過程中融合了漢、回、藏、土、保安等多個民族的音樂元素和文化特色。

“花兒”的演唱通常在山野田間或節日慶典中進行,高亢激昂、旋律優美、歌詞豐富。其中,“牡丹”是“花兒”中的一種常見曲調,也是“花兒會”上演唱的眾多曲目之一。

牡丹是“花兒”中的一種曲調。同時,臨夏也被譽為“牡丹之鄉”。臨夏地區自然條件適宜牡丹生長,牡丹花在臨夏有着悠久的種植歷史和良好的生長狀況。

圖片來源:臨夏文旅

無論是楊一清筆下的河州繁華,還是解縉眼中的冰靈寺奇觀;無論是王竑的雪山豪情,還是楊沂恕的蓮花山秀美;無論是祁魁元的松鳴岩風情,還是臨夏“花兒”的優美旋律,都是臨夏曆史長河中的文化瑰寶。穿越千年,走進古詩詞中的臨夏,這裡的每一首詩,每一處風景,都承載着厚重的歷史文化,展現了臨夏獨特的地理地貌和多彩的人文風情。(資料來源於網絡 整理:程怡文)