《水經注》雲:略陽川水又西北流入瓦亭水。瓦亭水又西南,出顯親峽,石宕水注之,水出北山,山上有女媧祠。庖犧之後有帝女媧焉,與神農為三皇矣。

“瓦亭水”本發源於大隴山,而當其流入古成紀縣則名“葫蘆河”。這裡所説的北山,有的學者認為即今隴城的北山,但此女媧祠早已毀壞。1986年天水市北道區放馬堆秦墓中出土的木板地圖中,其中繪製葫蘆河的2號圖標有一亭形物,有學者考證認為與《水經注》中所載女媧祠位置一致。如果考證確實,則説明隴城鎮女媧祠遠在秦代就己存在。明代秦安籍的胡纘宗在其所著《秦安志》中也説:

涼州故古今以隴為關焉,其山當隴城之北有女媧廟,廟建於漢以前。媧皇,成紀人也,故隴得而祀焉。今廟存而祀廢矣。

《甘肅新通志》載:

女媧廟在州北四十里秦安縣,在縣北龍泉山,建於漢代以前。國朝乾隆初,龍泉山崩,廟移隴城鎮東門內。水逼城,廟又移東山坪。同治初,重建於鎮城南門內。

另據隴城西番寺中清光緒十四年(1888年)勘刻的碑文載:

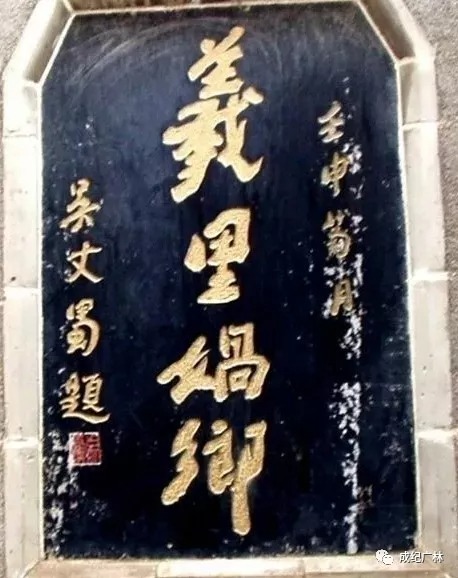

隴城鎮,歷代相傳為‘媧皇故里’。媧皇姓風,生鎮之南,有風&、風塋,其東南又有風谷,蓋皆以姓名地焉。

為了紀念女媧的出生,西漢以後,曾在鎮內5次重建女媧祠。

隴城鎮有關女媧的遺跡、傳説和民俗

大地灣西側不遠處有一條縱貫秦安南北的葫蘆河(古稱隴水),此河發源於寧夏西吉縣月亮山,經靜寧縣入秦安,流經安伏川、陽幾川、秦安縣城,南流入渭河。葫蘆河的名稱來源也與伏羲和女媧有關,葫蘆河流經的地域紀念伏羲和女媧的遺跡非常多。

漢代以前,隴城鎮北山上就有女媧廟和塑像,下街的古牌坊上有“媧皇故里”四個大字,下有石碑、壁畫,可惜毀於十年動亂。1989年由當地民眾集資在隴城鎮原女媧廟遺址新建成了一座規模較大的女媧廟,1996年邀請甘肅雕塑家何鄂在廟內塑成女媧像。

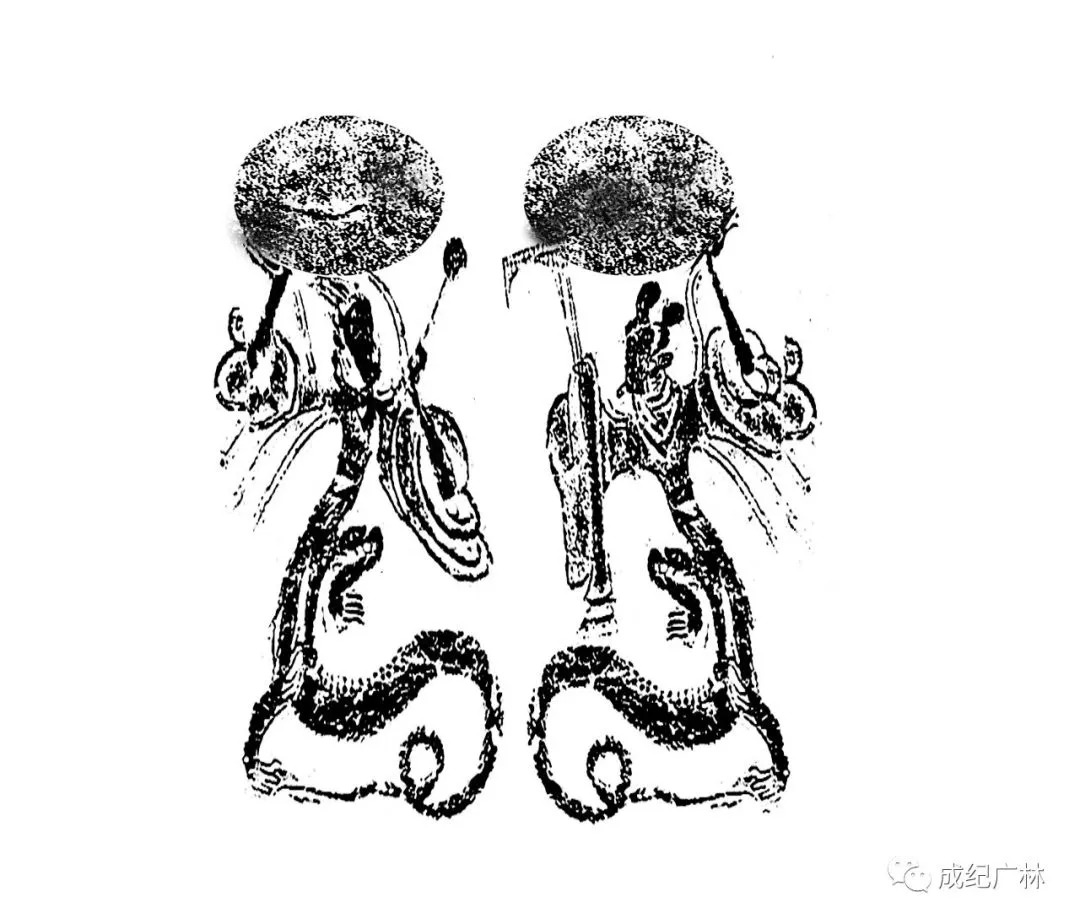

雖然《水經注》所稱“石宕水”北山上女媧祠早已毀壞,但這裡的白蛇碥至今還存在。“白蛇碥”即“玉鐘峽”或“玉龍峽”,“白蛇碥”是其俗名。“白蛇碥”上留有伏羲女媧圖騰形象遺跡,它是一寬約2米,長約丈余的平整的青色塊石,一條由白石天然形成,形狀酷似一條爬行的白蛇與一條褐色的石蛇交纏着,兩蛇成婉蜒騰高之勢,鑲嵌在大青石上,這與漢畫像磚中出土的伏羲、女媧人首蛇身相交的情態絕妙巧合,“玉”與“白”同色,“龍”與“蛇”同物,白蛇就是女媧的化身。

隴城鎮還有一眼泉水,水質純凈,清爽甘甜,常流不敗,供全鎮使用,當地人稱其為“龍泉”,並建“龍泉井”,此井神秘之處在於一年四季無論天氣陰雨或乾旱,其水位一直保持不變,從不枯竭,傳説當年女媧就是汲此泉水摶土造人,討伐共工時也用的此泉。

民間傳説和文獻記載中伏羲和女媧均為風姓,隴城鎮有用“風”命名的風溝、風&、風塋等地名,鎮內有媧皇、風尾、龍泉等古老的村名。

風溝

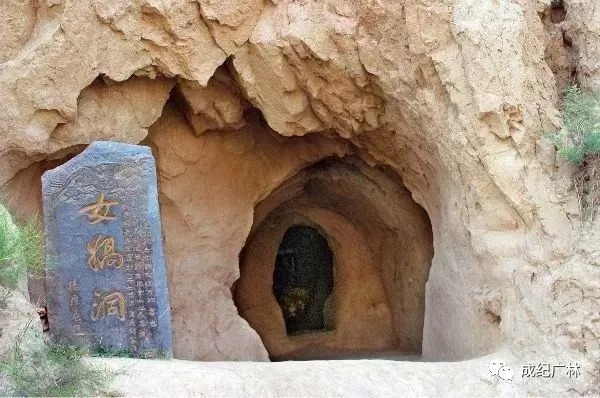

傳説女媧生於風溝,長於風&,葬於風塋,在風溝的半崖上,有一個很深的女媧洞,洞道一縮一放呈葫蘆狀。而且“古代的笙是葫蘆做的”,原因有二,一是“因為瓜類多子,是子孫繁衍最妙的象徵,故取以相比擬”。二是相傳在遠古的那場大洪水中只有伏羲和女媧兄妹乘一隻葫蘆才得以倖存,兩人遂結為天妻繁衍後代。民間傳説女媧即在此洞中誕生,或説曾在此洞中生活,也有説在此洞中修行過。

如今每年的正月十五,隴城還有盛大的女媧廟會,屆時附近各鄉鎮、各縣城及天水市的人們都要趕來為女媧“過會”。

女媧一直是人首蛇身的形象,在大量出土的墓葬和壁畫中都繪有伏羲和女媧人首蛇身的形象。蛇具有頑強的生命力和旺盛的生殖力,死而不僵,僵而不死,是永恒生命的象徵。隴城鎮百姓中至今有蛇是祖先化身,是家神的説法,一直有愛蛇、護蛇的傳統。

伏羲文化與女媧文化的呼應

古史記載伏羲和女媧既是兄妹,又是夫妻,大量出土的考古資料中均有伏羲和女媧的交尾像,象徵着伏羲和女媧共同創造生靈、繁衍人類的意義。我國現存伏羲廟中規模最大、年代最早、保存較好的首推與隴城鎮鄰近的天水伏羲廟。秦安還有與伏羲相關的姓氏和地名,如安伏鄉、魏店鄉都有較多“伏”姓,還有伏家灣、伏家峽,伏家河等地名都佐證了女媧與秦安隴城的關係。古代許多史學家把秦安譽為“羲皇故里”和“媧皇故里”,現代學者則把秦安稱之為“兩皇故里”,都是有古老文化根基的。古往今來,秦安人民不斷為人類始祖伏羲、女媧修祠建廟,一直保持着紀念中華民族“兩皇”始祖的傳統。