絲綢彩布做底、銀針絲線為筆,飛針走線間,魚蟲鳥獸、十二生肖、香囊佩飾等美好物象便呼之欲出,這些栩栩如生的形象,托物寄情,托物抒懷,驅邪辟穢……這便是慶陽香包,一個具有悠久歷史淵源的文化名片。

市民在第十五屆慶陽香包民俗文化節上選購飾品。慶陽融媒記者 陳飛 攝

慶陽,岐黃文化的發祥地,中醫藥鼻祖岐伯的故里。據史料記載,岐伯常佩戴內裝草藥的藥袋防疫驅瘟,並由此在當地流行,漸成習俗。因而,帶有香味的草藥被稱為“香草”,散發香味的藥袋被稱為“香包”。

2001年,文物工作者在慶陽市華池縣雙塔寺塔體內發現了一個保存完好的金代香包。這個香包通體由黃褐色織錦繡制,呈橢圓形,瑪瑙寶石帶鏈,周邊採用傳統鎖邊工藝,底部有寫意式的鳳爪紋飾。主體為海棠花,用彩色絲線繡制而成。花葉造型從色彩到形態層次分明,富於變化,雖年代久遠,仍艷麗如新。因雙塔寺建造於金大定十年(1171年),距今近千年,故稱“千歲香包”。“千歲香包”的出土,再次證明,香包在慶陽有着悠久的沿襲和廣泛認同。

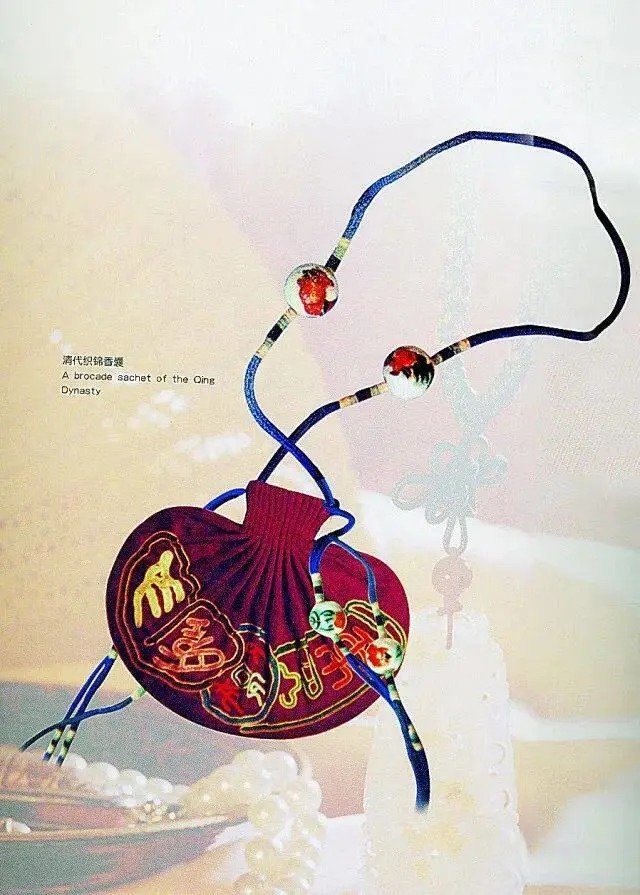

清代織錦香囊。(資料圖)

透過層層厚重的文化積澱,慶陽香包傳承至今,仍保留着上古時期的文化形態,古樸而又拙巧、原始而又鮮活,實屬千年傳承中成長起來的文化瑰寶。2002年,慶陽市遵從民俗、順應民意、對接市場,舉辦了首屆香包民俗文化節,香包産業,大放異彩。也因為此,慶陽市被中國民俗學會命名為“香包刺繡之鄉”;2006年,慶陽香包被國務院列入第一批國家級非物質文化遺産名錄;2014年,原國家質檢總局批准對“慶陽香包”實施地理標誌産品保護。慶陽香包民俗文化産業群被命名為“國家文化産業示範基地”,中國慶陽端午香包民俗文化節被授予“美麗中國·最佳惠民品牌節慶獎”。

西峰一家香包製作銷售企業內,繡娘在趕制香包。慶陽融媒記者 俄少飛 攝

如今,慶陽香包不僅是獨具魅力的藝術品,更是有着可觀經濟效益的商品。在當地婦女的巧手飛針間,小香包已成為慶陽文旅産業發展的一大品牌。

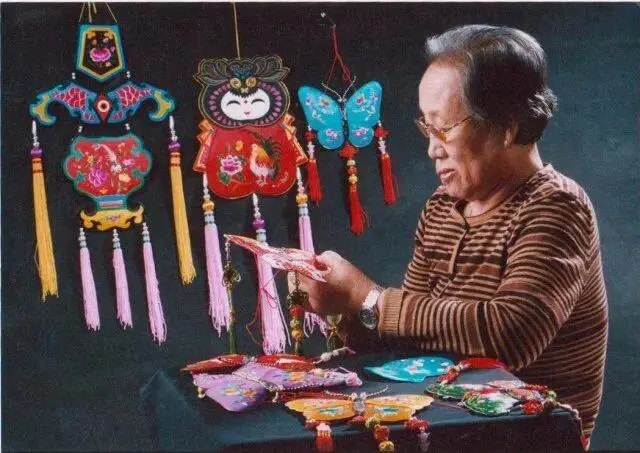

第一批國家級非物質文化遺産項目慶陽香包刺繡代表性傳承人賀梅英在縫製香包。(資料圖)

在眾多慶陽香包繡制傳承人的帶動下,廣大家庭婦女在香包繡制中開闢了新生活。近年來,慶陽市將“非遺”傳承與文化産業相結合,將優秀“非遺”傳承人培育成鄉村振興帶頭人。通過一系列政策的扶持,全市8縣(區)各香包公司將生産環節重點放在農村地區,由公司提供款式、訂單數量等,探索出“專業團隊設計、藝術大師帶動製作、千家萬戶參與生産、龍頭企業組織營銷”的民俗文化産業發展新路子,形成“基地+公司”“公司+農戶”“藝術大師帶動農戶”“團體會展”等産業經營模式,古老的香包文化實現了創造性轉化、創新性發展。

第十三屆慶陽香包民俗文化節上,挂滿了琳瑯滿目的香包。慶陽融媒記者 陳飛 攝

目前,國內20多座城市設有慶陽香包線下銷售門店。慶陽多家香包企業遠赴法國、意大利、荷蘭、韓國、埃及、蒙古等國進行文化交流,小小香包架起了中外文化交流的橋梁。全市香包從業者逾10萬人,年生産香包逾千萬件。小香包已成為慶陽市帶動群眾致富的“大産業”、促進文化産業發展的“大引擎”、對外文化交流的“大品牌”。