彩陶,顧名思義,指的是表面繪有彩色圖案的陶器。它最早出現在公元前6000年至公元前4000年的中國新石器時代。這些陶器採用紅、黑、白等多種顏色勾勒出幾何圖形、動物紋樣、人面魚身圖等複雜圖案,展現了先民精湛的制陶工藝和對美的追求。

甘肅素有“彩陶之鄉”的美譽,甘肅彩陶形成時間早、綿延時間長、文化序列清晰完整、數量巨大且精美,展現了甘肅數千年的文化風貌。從距今約8000年的大地灣文化伊始,彩陶文化經歷了仰韶文化的興盛,馬家窯文化的繁榮,齊家文化等含有彩陶的青銅文化,綿延5000餘年,形成了獨特完整的彩陶歷史。

大約在8000年前的新石器時代,甘肅大地上率先出現了一抹絢麗的顏色——彩陶,那些簡單的線條與圖案,雖然稚嫩卻充滿生命力,開啟了彩陶藝術的序幕。

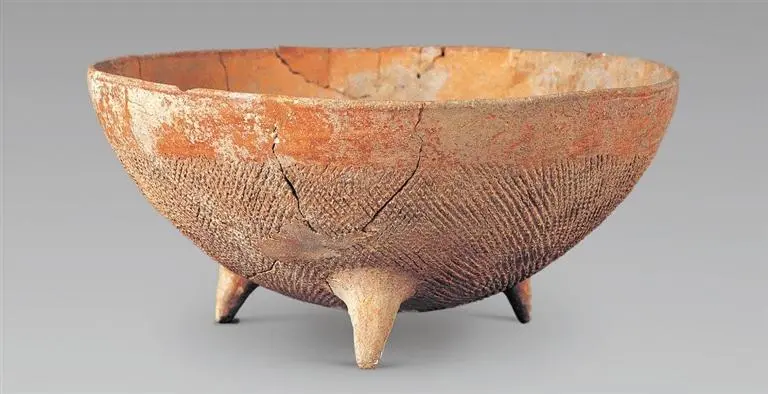

寬帶紋三足彩陶缽

寬帶紋三足彩陶缽,出土於甘肅省天水市秦安縣大地灣遺址,距今約7800-7300年,高14厘米,口徑32厘米。這件器物在口沿外繪一紅色寬帶紋,內沿繪一窄帶紋,腹部飾繩紋,底部有三足,主要用於飲食器。雖然紋樣很簡單,但它是目前我國乃至世界上出現的最早的彩陶。大地灣文化不僅包含中國目前時代最早的彩陶,也是世界上時代較早的含有彩陶的古文化之一。

約5000年前的仰韶文化時期,彩陶藝術迎來了第一次高峰。甘肅地區的彩陶作品在這一時期呈現出多樣化特徵,花紋複雜精緻,色彩艷麗,圖案多變,反映了古代先民對自然世界的深刻觀察與藝術想象。

變體魚紋卷沿彩陶盆

變體魚紋卷沿彩陶盆,出土於秦安大地灣遺址,屬仰韶文化早期,口徑51.2厘米,高14.8厘米。細泥紅陶,侈口卷沿,淺腹圜底。黑彩,口沿一週飾窄帶紋,上腹一週飾兩條完全圖案化的變體魚紋,頭、身、尾仍可辨識。

魚紋是仰韶文化早期最常見的標誌性圖案,仰韶中期逐漸消失。魚紋大多畫在盆形器一週,約2至3條,首尾相接。最初的魚紋寫實性較強,後來從頭部開始簡化,進而魚鰭合併,最終成為一種十分固定的程式化圖案,表現為由具象到抽象的發展規律,體現着當時漁獵經濟的發達和人們對魚的崇拜。

人頭形器口彩陶

人頭形器口彩陶,出土於秦安大地灣遺址山下中心區,是大地灣仰韶彩陶的代表作,也是我國史前時期集彩陶造型、繪畫藝術於一身的傑出藝術作品。該器物口徑4.5厘米,高31.8厘米,底徑6.8厘米。細泥紅陶,圓鼓腹,平底。兩側器耳缺失,上腹開裂。器口為圓雕人物頭像,短髮齊額,五官端正,挺鼻小嘴,面龐秀麗。瓶體從上到下飾三層大體相同的黑彩圖案,每層圖案分為兩部分,一部分是兩個弧邊三角紋構成圓圈,內中填充弧線和垂弧;另一部分由斜直線、側弧及凹邊三角紋組成。

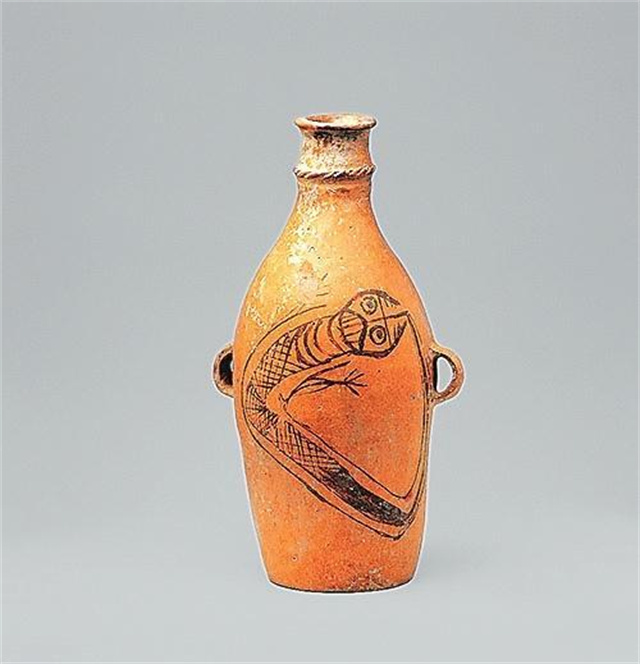

鯢魚紋瓶

鯢魚紋瓶,屬仰韶文化中晚期,出土於甘谷縣西坪遺址。鯢魚紋頭部為人臉形象,雙目圓睜,張口露齒,身體彎曲扭轉,遍佈鱗片狀的網格紋,兩側飾爪形紋。形象寫實生動,具有鯢魚、人、蛇三者組合的特徵,有學者認為它可能是人首蛇身的伏羲形象。仰韶文化晚期彩陶藝術有了進一步的發展,變體魚紋已經滅跡,被水陸兩棲類的動物紋樣所取代,最常見的是鯢魚紋及其變體紋樣,大多以單獨紋樣的形式裝飾在彩陶瓶腹的一面上。

約4000年前的馬家窯文化,是中國乃至全世界彩陶藝術的頂峰。馬家窯文化因1923年安特生首先發現於甘肅省臨洮縣馬家窯村而得名。馬家窯文化上承仰韶文化廟底溝類型,陶器可以分為:石嶺下、馬家窯、邊家林、半山、馬廠五個類型。其後續文化是齊家文化。

這個時期的彩陶作品,以其無與倫比的精細度和創造力,將彩陶藝術推向了前所未有的高度。那些線條流暢、色彩絢爛的器皿,不僅是日常生活的用品,更是藝術品,蘊含着深厚的哲學意蘊和美學價值。

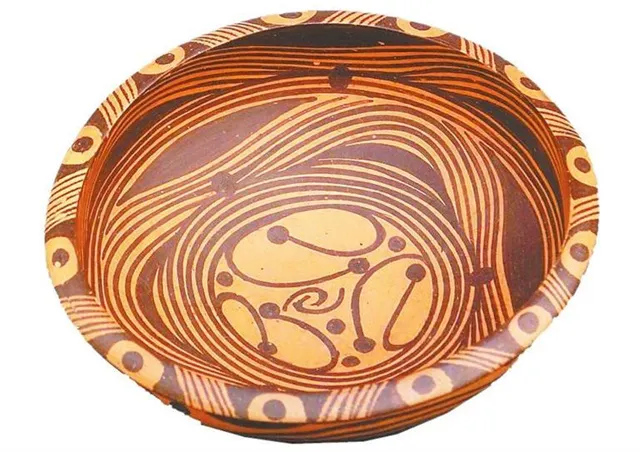

水波紋彩陶盆

水波紋彩陶盆,屬馬家窯文化馬家窯類型,出土於甘肅省臨夏回族自治州積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣銀川鄉,高10.5厘米,口徑28厘米,底徑10.5厘米。泥質橙黃陶,大口,斜平沿,圓腹,平底。口沿上均勻分佈有13個圓點紋,其間以多條斜線相隔;盆底內壁底部繪數圈同心圓紋,圓心內繪數條星斗紋,口沿至同心圓之間的內壁上,繪有主題紋飾水波紋;外壁繪一週變體鳥紋,其間以圓點紋相間。水波紋是馬家窯類型陶器上常見的紋飾,蘊含着一種生機和活力,體現在紋飾上就是對水和水生動物的摹倣刻畫。

變體神人紋彩陶甕

變體神人紋彩陶甕,屬馬家窯文化馬廠類型,出土於蘭州市紅古區土谷&,高44厘米,口徑19.4厘米,底徑10.8厘米。馬廠類型典型器型,小口折沿寬肩罐,腹部繪製的是變體的神人紋,左右兩邊有圓形網格紋。“神人紋”應是變形蛙紋,馬家窯文化晚期即馬廠類型應該是“蛙人紋”的後期。

隨後的齊家文化及其他含彩陶的青銅文化延續了彩陶的傳統,儘管隨着時間推移,彩陶在製作工藝和風格上有所變化,但它依然是甘肅文化身份的重要象徵,連接着古代與現代的文化脈絡。

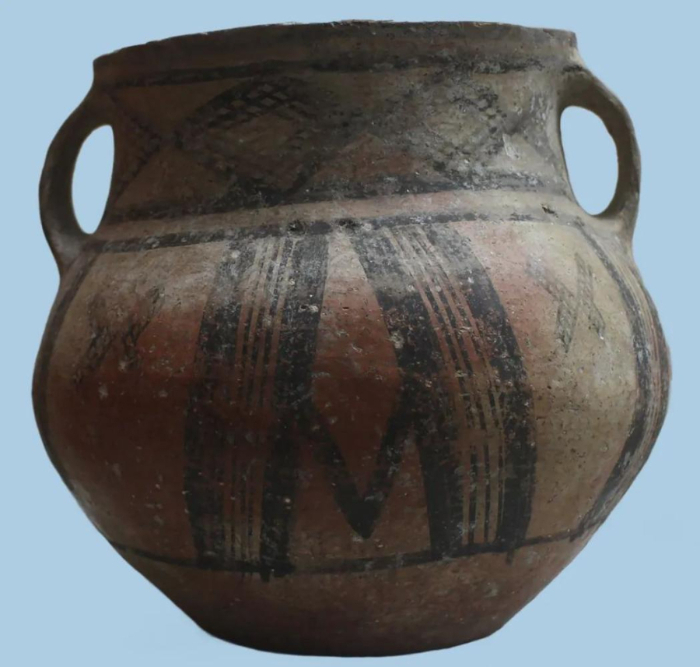

彩陶雙耳罐

彩陶雙耳罐,齊家文化彩陶器中的典型器物,敞口,束頸,鼓腹,兩係變大成耳,特徵鮮明,夾砂陶質,胎薄緊實,頸、腹飾黑彩寬帶紋、網格紋,圈足平底,器形小巧精緻,是一件典型的盛煮器,彰顯了齊家文化燒陶技術的風采。

齊家文化因1924年首先發現於甘肅省臨夏回族自治州廣河縣齊家坪遺址而得名,是我國西北地區一支重要的青銅時代早期明文化。陶器造型以平底器為主,也有一些圈足器和三足器,以多耳及豎籃紋為特點。典型器物有雙大耳罐、高領雙耳罐、淺腹盤、鏤孔圈足豆、袋足鬲、三耳罐、侈口罐等,其中以雙大耳罐和高領雙耳罐最富特色。這一時期彩陶逐漸衰落,多見紅彩,紋飾有三角紋、網紋、菱格紋等,開始較多地使用小型銅器和玉器。

從齊家文化開始,甘肅地區彩陶進入衰落期,輝煌不再,歷經辛店文化、沙井文化後走向尾聲。

甘肅彩陶文化源遠流長,從大地灣文化至齊家文化,跨越5000餘年,見證了甘肅先民的智慧與創造力。這些彩陶不僅是我國史前文化時代藝術的瑰寶,更是世界藝術殿堂中的璀璨明珠。甘肅彩陶的衰落,標誌着一個時代的結束,但其豐富的文化內涵和藝術價值,將永遠閃耀在歷史的長河中。

(資料來源:甘肅省博物館、甘肅省文物局、甘肅省文化和旅游廳 整理:楊辛夷 程怡文)