2024,甲辰年,生肖龍,作為中華民族的精神圖騰,龍寄託了人們自古以來企盼福壽康寧、四海昇平的吉祥觀念。

早從新石器時代開始,龍的形象便廣布華夏大地。或盤旋蜿蜒、或飄逸騰飛……龍的身姿奇巧多變;角似鹿、頭似駝、眼似兔、項似蛇……關於龍的想象奇異詭譎。

龍的演變,折射中華文明的起源變遷。

古人把龍刻在木頭上、鐵器上、陶罐上……對話吉祥與神聖。歲月流轉,今人拾起隴原上散落的這些歷史遺珠,又能看到哪些關於龍的祝願與精神認同?

鯢魚紋彩陶瓶出土於

甘肅省天水市甘谷縣西坪遺址

瓶身腹部繪長條彎曲狀鯢魚紋

雙目圓睜 大口露牙

首尾相接 兩側飾爪形紋

據專家介紹

該鯢魚紋包含人面、蛇身、雙爪足

極似“蛇”

與“人首蛇身”的伏羲形象相似

天水又素有“羲皇故里”之稱

因此認為這件陶器上的圖案具有原始龍的雛形

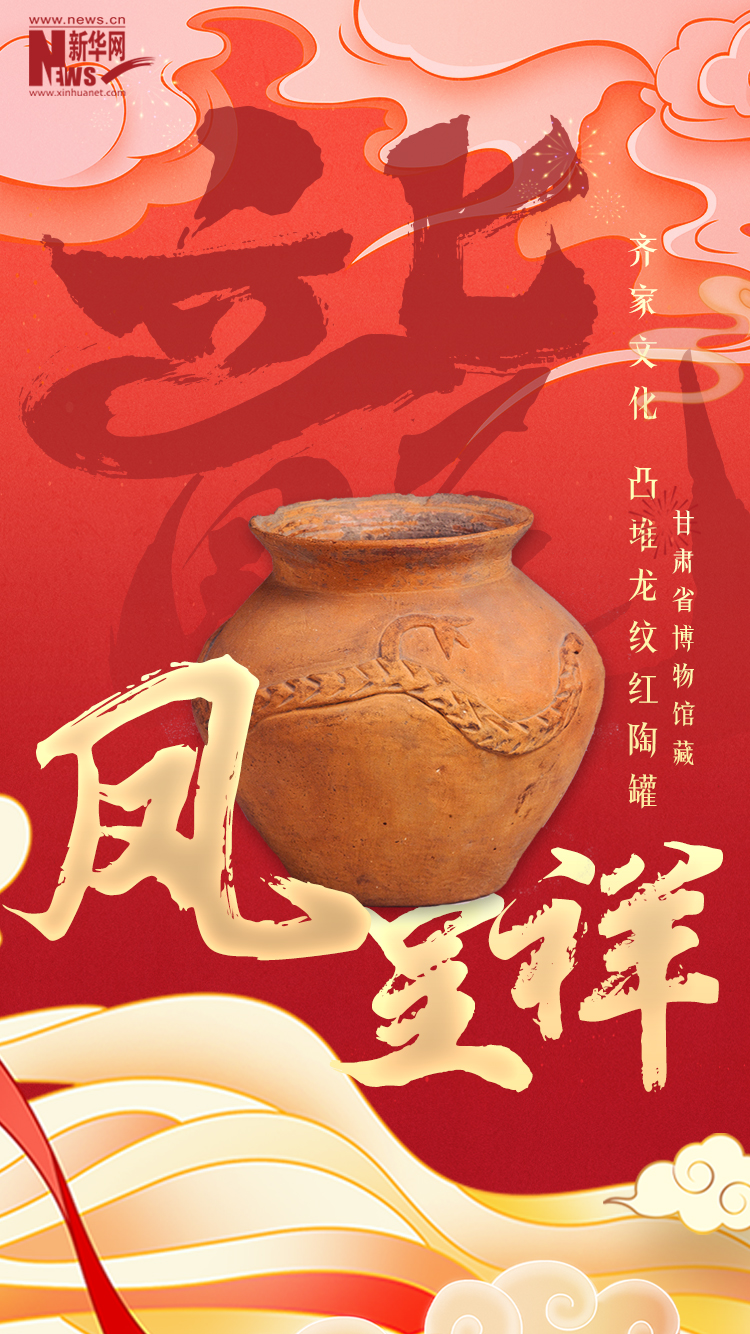

距今約4000年左右的凸堆龍紋紅陶罐

出土於甘肅省臨夏回族自治州廣河縣齊家坪遺址

橫陳於陶罐腹部的龍紋

採用凸堆手法雕塑而成

龍身刻有鮮明的箭矢狀鱗紋

一足而三爪趾 頭部如蛇

呈現出一種較為原始的龍的造型

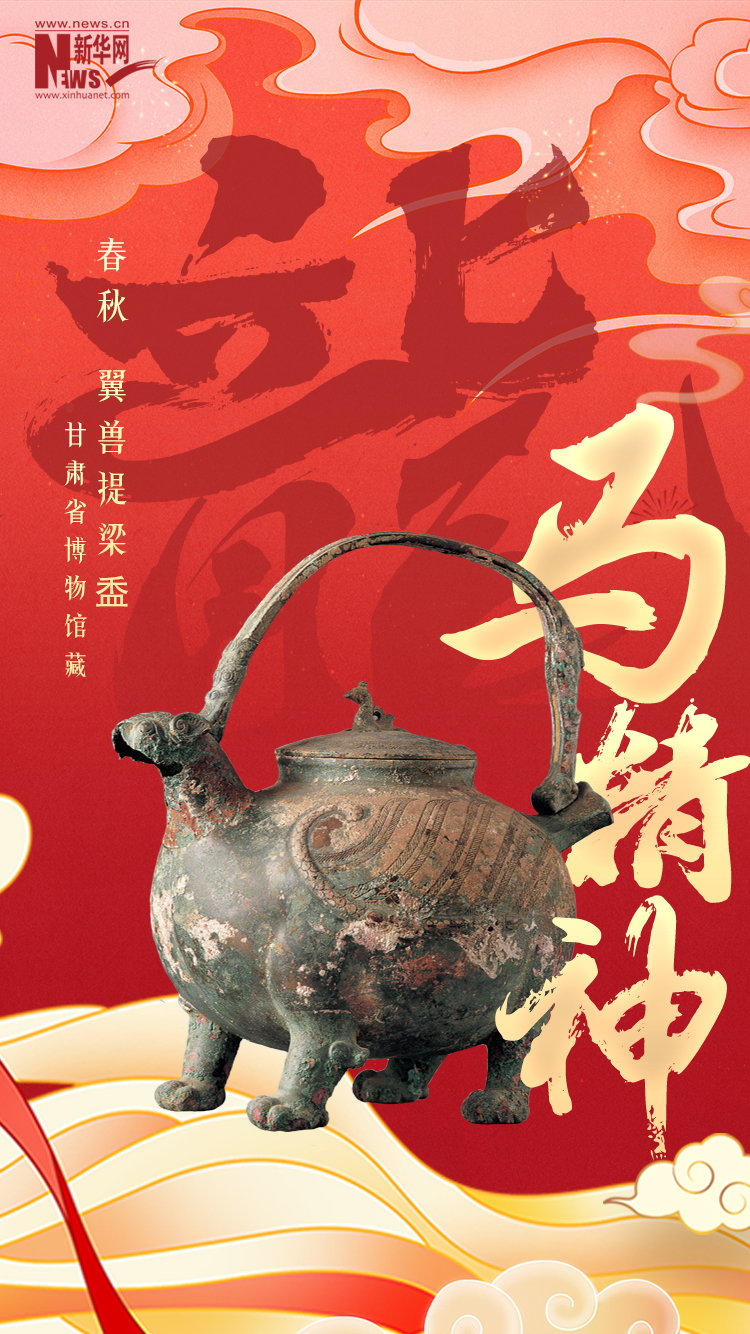

“盉”是古代用來溫酒、調酒的器皿

出土於甘肅省平涼市涇川縣的翼獸提梁盉

造型十分獨特

獸首的後頸與短尾用條形提梁連接

提梁首尾分別鑄成龍頭和龍足形

蓋中心以一鳥身獸足動物為鈕

器腹兩側以龍身飾鱗紋的飛龍為翼

融合了龍、鳥、獸多種動物的特徵

據專家介紹

翼獸形象起源於西亞

我國古代將翼獸作為容器造型的文物比較罕見

此件文物應是中西文化交流交融的産物

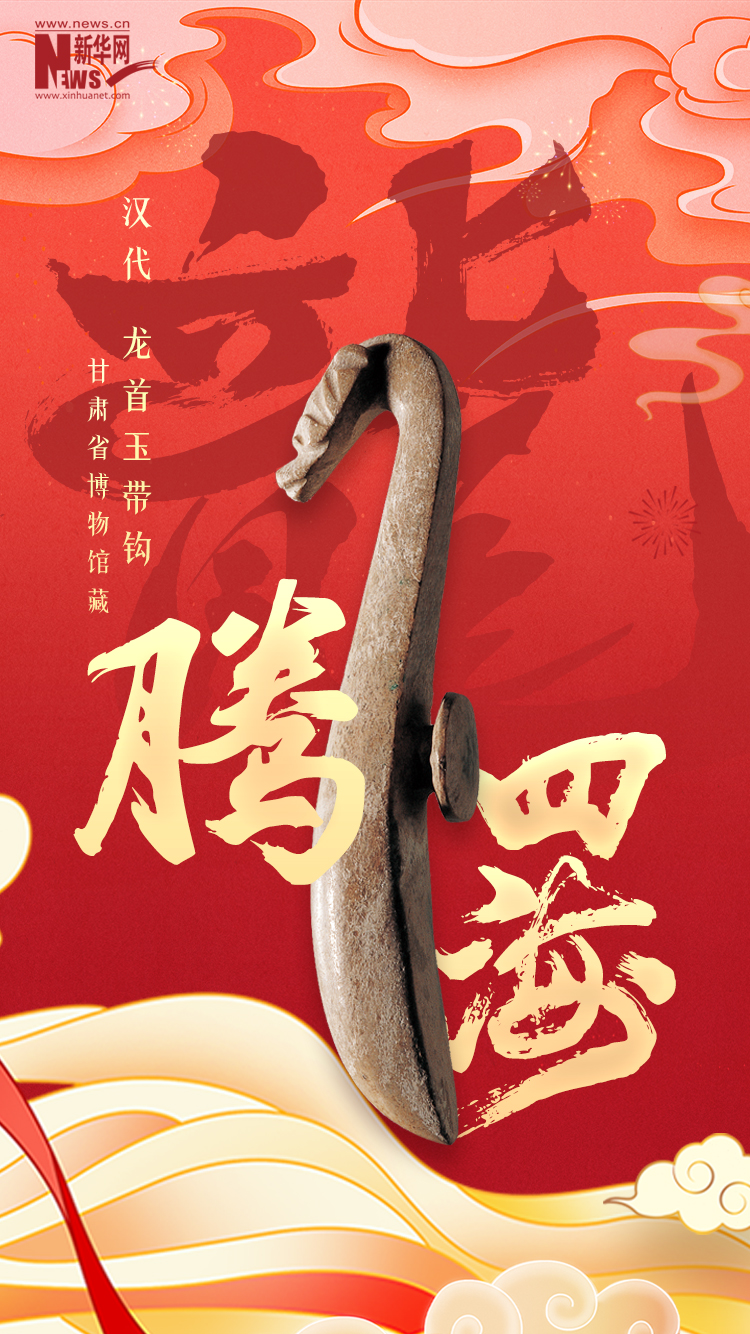

“帶鉤”指聯結腰帶兩端將腰部束緊的挂鉤

春秋時期從北方草原地區傳到中原地帶

這件龍首玉帶鉤出土於甘肅省武威市雷&漢墓

首部雕作龍頭形 龍鼻前突 眉脊微起

鉤身略似琵琶形 背中部雕蘑菇狀鈕

該件文物製作精美 色澤素雅

為漢代玉帶鉤之精品

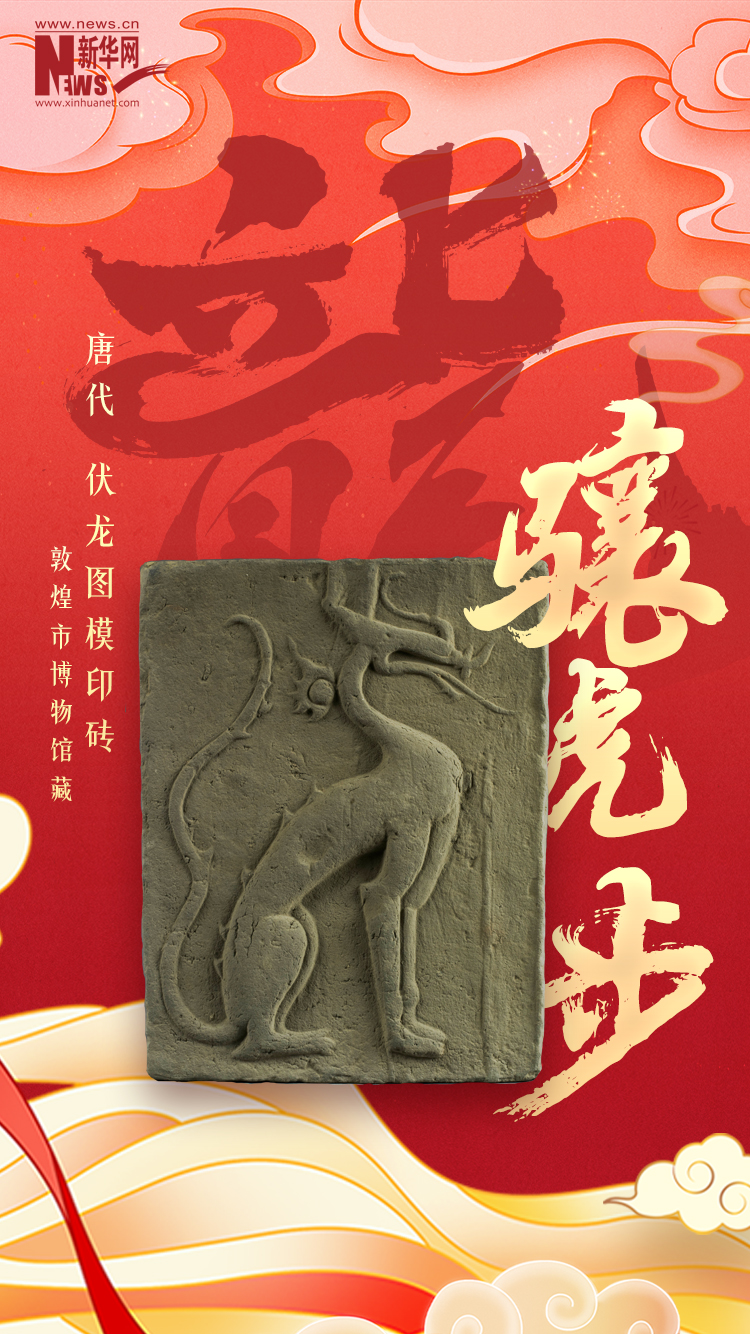

出土於甘肅省敦煌市佛爺廟—新店&墓群的

伏龍圖模印磚

展現了一種造型獨特的“坐龍”形象

龍身軀似犬 前肢立

後肢作蹲踞狀 長尾上揚

頸後飾有火焰寶珠

集龍頭、犬身、麒麟背、猴尾四種動物特徵於一體

據專家介紹

兩漢磚石墓流行以

“麟、鳳、龜、龍”四靈形象

作為墓葬建築裝飾的重要元素

“伏龍”可能起到鎮宅、鎮墓的作用

累絲金龍由明代匠人用細金線

以掐絲、累絲等技法編結、擰勒而成

龍首聳額巨目 龍身蜿蜒多態

龍尾分叉若葉 龍須飄揚搖曳

整體動勢十足

足見精緻、靈動、細膩的明代工藝風格

由於龍身配有插簽

專家推測可能為冠飾

甘肅省博物館研究部副主任茹實介紹

從新石器時代開始

幾乎所有考古學文化類型都發現有龍形圖像、器物

目前中國最早的龍形象

可以追溯到約8000年前的紅山文化

這些帶着原始信仰的歷史印記

在時代演變中

成為凝聚中華民族的精神圖騰

“龍……物之至靈者也”

中華民族尊龍為萬物之長

龍崇拜寄託着人們對

平安順遂、吉祥美好的祈願

龍攜福、連同心、慶新年

請收下這份龍年專屬祝福

願每個“龍的傳人”

在甲辰龍年

都能龍行龘龘 前程朤朤

(完)

策劃:宋常青

監製:何瀟

執行策劃:姜偉超 黃文新

記者:何問

編輯:劉欣瑜

海報:賈磊

聯合出品

新華社甘肅分社

新華網甘肅頻道

學術指導

甘肅省博物館

敦煌市博物館