冬日,伴隨一輪輪冷空氣來臨,氣溫驟降,房子供暖成了大家關心的問題之一。當我們出門裹羽絨、進屋有暖氣時,住在蘭州野生動物園裏的1319隻動物們如何過冬呢?

近日,記者探訪蘭州野生動物園,看到遠道而來的熱帶“朋友”早已住進了暖氣房,靈雀館的小傢伙們吹上了中央空調,老虎、獅子等耐寒動物的進出通道也加設了防風門簾,伙食還加了量。

不同溫度供暖方式

“動物園會根據不同動物的特徵和習性,採取相應的保暖禦寒方法。大部分館內採取暖氣供暖,但每個館內的溫度有明顯差異。”蘭州野生動物園動物管理部部長徐斌一邊介紹,一邊帶着記者開始“解鎖”動物過冬模式。

一個單獨的建築劃分為一個區域,一個區域就會標配一處鍋爐房。

在冬天到來之前,蘭州野生動物園早早就着手為動物們的保溫取暖工作進行籌劃。除金毛羚牛、藏羊、熊、羊駝、草原狼、獅子和牦牛等耐寒動物外,其餘來自熱帶和亞熱帶的動物都已轉入室內展館。

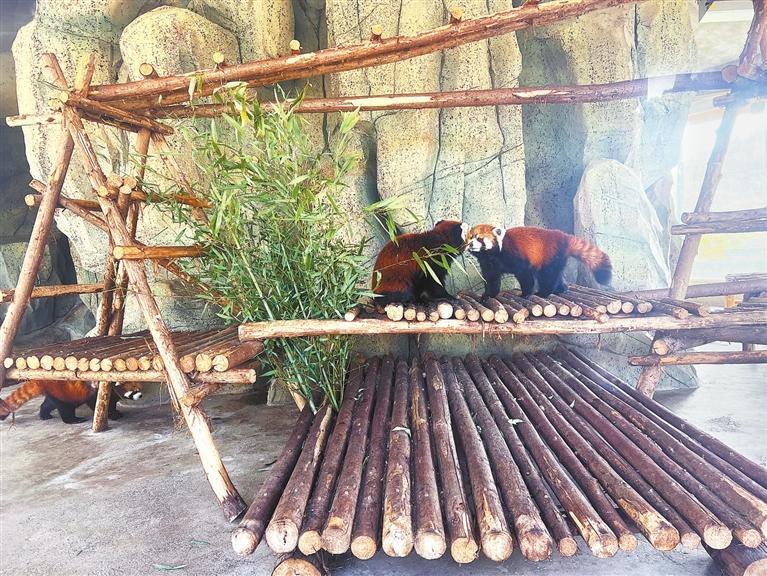

望向左邊,金絲猴時而蹦跳嬉鬧,時而嗑嗑瓜子;瞅着右邊,小熊貓個個憨態可掬,正在愜意地玩耍。這可是動物園內一群有着“特殊待遇”的小傢伙們。據該區域的飼養員馬廷得介紹,國家二級保護動物小熊貓、山魈以及國家一級保護動物金絲猴都屬於珍稀區動物越冬計劃。小熊貓展廳配備的是中央空調,溫度設置在18至23℃,山魈館內舍及展廳燒起了鍋爐,金絲猴展廳及內舍則配備壁挂爐暖氣系統。

為確保館舍溫度達到適宜動物生存的溫度,不同動物館捨得供暖方式可謂是多種多樣。

在環尾狐猴、羊駝、袋鼠的館舍,採取鍋爐供暖,館舍溫度達到15℃以上;靈雀館使用空調供暖,室內溫度達到20℃以上;矮馬館無供暖設施,在窗戶加裝了棉門簾用於防風;鴯鹋館、禽鳥湖的館舍無暖氣供應,冬季在其孵化期時使用電暖氣供暖,確保孵化工作順利進行。

當然,動物園也不缺乏較為耐寒的動物。例如獼猴、短尾猴,或是以肉食為主的美洲獅、獅子等。“對於不太怕冷的動物,一般不需要暖氣,但保暖措施還是要做的。”飼養員梁順順告訴記者,動物園會臨時安裝保暖棉質防風門簾,不僅可以擋住晚上的寒風,也不會影響動物們外放曬太陽。

精細化禦寒保暖

在非洲館區,多是怕冷的小動物。

“非洲肉草類、肉食類動物的體毛不足以應對我們這邊的氣候變化,所以每個館舍都有暖氣供應。”飼養員馬陽陽正在打掃長頸鹿館舍,“若溫度達不到適宜溫度,還會採取暖風炮,電暖氣等輔助保溫設備。”

長頸鹿、河馬就十分怕冷,冬天大多時候都是在展廳展出。在河馬的館舍,以鋪設地暖為主,內場水池輔助暖氣加熱,可以保證水池溫度在23℃左右。“水下溫度會比室溫還高,河馬待在水裏就跟‘泡溫泉’一樣。”馬陽陽打趣道。

走進長頸鹿館,瞬間能感覺到暖意,溫度有20℃左右。館內一角安裝着一台供熱鍋爐,舍內不僅加裝了暖氣和地暖,地面上鋪設了厚厚的草墊,還安裝了隔寒雙層門及防風門簾。記者注意到,為了動物的健康,園區採用了低碳環保、污染極少的電力供暖方式。

同時,為確保動物休息環境的溫度、體表保溫等,工作人員會在大部分的動物館舍提前鋪設草墊,並及時進行清理、更換,確保草墊厚度、蓬鬆度,防止長時間堆積滋生病原微生物。

“曬太陽”也是取暖的重要途徑。針對一些對溫度有要求的動物,動物園還會調整動物的外放時間。例如袋鼠對最低氣溫要求在0℃到10℃,當室外溫度過低時,袋鼠到室內避寒;陽光充足、溫度適宜時,讓袋鼠到室外享受日光浴、鍛煉一下身體。

進食貼膘好過冬

除了硬體設施建設,其他方面也不落下。蘭州野生動物園內的所有動物都有自己的營養餐標,工作人員也會根據季節、動物身體情況進行調整。

特別是進入冬季後,會給部分動物增加牛奶、羊奶粉等一些高熱量食物來增加動物抵抗嚴寒的能力,還會在飲食中添加幹姜粉、乾草等,以此補充營養。同時,飲水不能太涼,要用溫水,每天更換,讓動物們能夠暖暖和和地過冬。

記者在動物食堂的蒸煮室內看到,工作人員正在製作動物們的專屬窩頭,雞蛋、玉米、土豆、紅薯等食材也會在這裡蒸煮後再送到各個館舍。

徐斌介紹,動物飼料種類分為蔬菜類、水果類、幹飼料類、顆粒料等,種類達100余種。肉食類動物以牛肉、雞肉為主要食物,草食類動物以鮮草、乾草、顆粒料為主要食物,雜食類動物以窩頭、蔬菜、水果為主要食物。此外,還有玉米麵粉、小麥粉、麩皮、油渣等,以及專門給動物準備的羊奶粉,以供它們增加營養。

新甘肅·甘肅日報記者 王思璇