人記住一串數字之後,可以正序或者倒序重復出來。在聽到某些倒裝句時,也能按正常順序理解。那麼,記憶在這個過程中是如何被加工處理的呢?中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心研究員王立平團隊以獼猴為研究對象,發現了前額葉神經元處理短時記憶排序時的群體表徵和運行機制,該成果9月27日在線發表於國際學術期刊《科學》。

王立平介紹,記憶可以分為短時記憶和長時記憶。人們日常生活中看到的現象、聽到的話語都會先存儲為短時記憶,而後根據需求進行排序、壓縮、遺忘等加工處理,但其背後的原理鮮少揭秘。

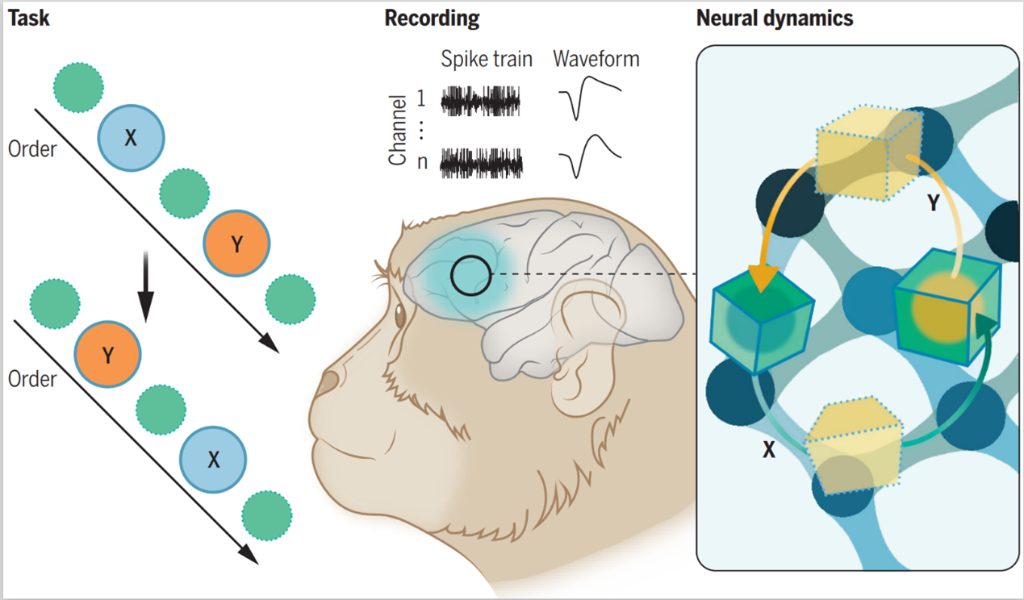

研究人員先訓練獼猴在大腦中記憶並加工處理一段序列。簡單來説,是讓獼猴看電腦屏幕上的多個圓點,這些圓點處於不同位置,會依次序閃爍若干次。隨後,如果屏幕上出現黃瓜圖片,那麼獼猴需要按照正序把圓點閃爍的順序報告出來,如果出現蘋果圖片,則倒序報告。

由於大腦參與短時記憶的部位是前額葉皮層,研究人員在實驗時使用電極陣列大量記錄獼猴前額葉神經元的放電情況。考慮到獼猴用大量神經元群體的不同放電情況存儲單個圓點的位置信息,研究人員將這種多個神經元的組合稱為“子空間”。

研究人員通過分析數據發現,在需要倒序報告短時記憶時,獼猴一個個子空間內的信息會發生交換。比如,如果該序列有兩個圓點的信息需要記憶,那麼有一號和二號空間分別記錄各自圓點的信息,當需要倒序報告時,一號子空間與二號子空間的信息便互換了。

中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心博士研究生田拯赫告訴記者,這個過程並非簡單互換,而是兩個子空間各自招募一個臨時子空間存儲信息,待自身信息被清空後,再將臨時子空間中的信息傳遞給對方。另外,研究人員還發現了一個存儲正序或倒序規則的子空間,該子空間控制了子空間與臨時子空間之間的信息流動。

據王立平介紹,該研究的結論對研究意識等大腦中高級認知機制的重大問題有重要意義。研究中發現大腦與計算機運算機制有着驚人的相似規律(如用於信息交換的臨時子空間和操作過程),這表明對大腦機制的進一步研究或有助於推動未來類腦計算模塊更加智能化、高效化發展。(記者董雪)