最近,《火星救援》的上映再次掀起一股“火星熱”。事實上關於火星題材的電影已不在少數,火星為何總能激發人類的想象力?人類又是如何在探索這顆“紅色星球”的征途上前赴後繼的?

影視作品中的火星

除了圖中的這些電影,關於火星的影視作品還有很多,這些作品呈現兩大特點:近年來拍攝頻率不斷上升;多伴隨“火星人”概念。而“火星人”這個概念已是百餘年經久不衰了:

“火星人”誕生於1898年H·G·威爾斯創作的首部描寫外星生物進攻地球的科幻小説《世界大戰》中;1938年,美國哥倫比亞廣播公司以

緊急新聞播報的形式播放同名廣播劇

,甚至一度讓聽眾陷入恐慌。1953年同名電影上映,火星人的形象開始家喻戶曉。此後,包括火星人在內的外星人形象就以人類對未知的恐懼和好奇為載體,延續至今並不斷“進化”。而“火星人”在現實中可能離我們最“近”的時刻,當屬2015年9月28日——美國航空航天局宣布發現火星表面有液態水活動的“強有力”證據,這意味着火星有生命存在的可能,也意味着液態水可供未來登陸火星的人類使用。

那麼現在問題來了——

為何偏偏是火星

火星是太陽系的第4顆行星,也是離地球軌道最近的一顆行星,距地球的最近距離為5670多萬千米。因其表面呈紅色,且亮度變化大,所以在我國古代被稱為“熒惑”,有“熒熒火光,離離亂惑”之意; 而在西方古羅馬神話中,則被比喻為身披血色戰袍的“ 戰神”馬爾斯。

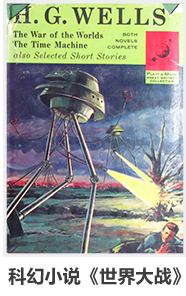

火星的神秘面紗正被逐步揭開

從上世紀60年代開始,美國、蘇聯等都競相開始探索火星的歷程。迄今為止,人類共向火星發射了約40顆探測器,並能夠實現探測器在火星地表漫游進行勘測工作。火星已成為除地球外人類認識程度最高的行星,甚至超過人類已經登陸過的月球。

雖然人類尚未真正踏上火星,但我們充滿好奇的目光早已跟隨諸多探測器傳回的照片“登陸”了那片神秘的土地。從“嚙齒動物”到“圓頂建築”,一張張未經證實且備受爭議的照片再次體現出我們對火星不減的熱情。

隨着對火星探索的不斷深入,科學家們預期,在未來30年內第一批宇航員會光臨火星。而在人類對宇宙的認知不斷增長的過程中,未來“移民火星”或許也將從科幻作品變為現實。

文字來源:新華網,中國日報,解放日報,CNN,NASA

編輯:肖瀟 設計:曹曉麗 前端:姜閩