年飯的故事,要從一瓣京城的臘八蒜講起。

臘月初八,年關已至,北方人將去皮的紫皮蒜瓣浸入米醋,待到除夕時,密封在小壇中的蒜瓣碧綠如翡翠,米醋酸醇,辛香撲鼻。春節少不了大魚大肉,臘八蒜解膩祛腥助消化,和餃子搭配更是叫絕。

一路向南,當煮餃子換成蒸年糕,燒四喜丸子換成蒸開屏武昌魚,腌在瓶罐中的米醋臘八蒜也就跟着換成懸在屋外的腌臘。上溯至2000年前的古老美味,因為解決了潮潤冬季裏肉食保存難題,得以世代延續,成為南方年飯桌上的必備。臘肉經熏制風乾成形,吃來肥而不膩,若和新鮮冬筍一齊下鍋,則清甜與鹹香相融,妙不可言。

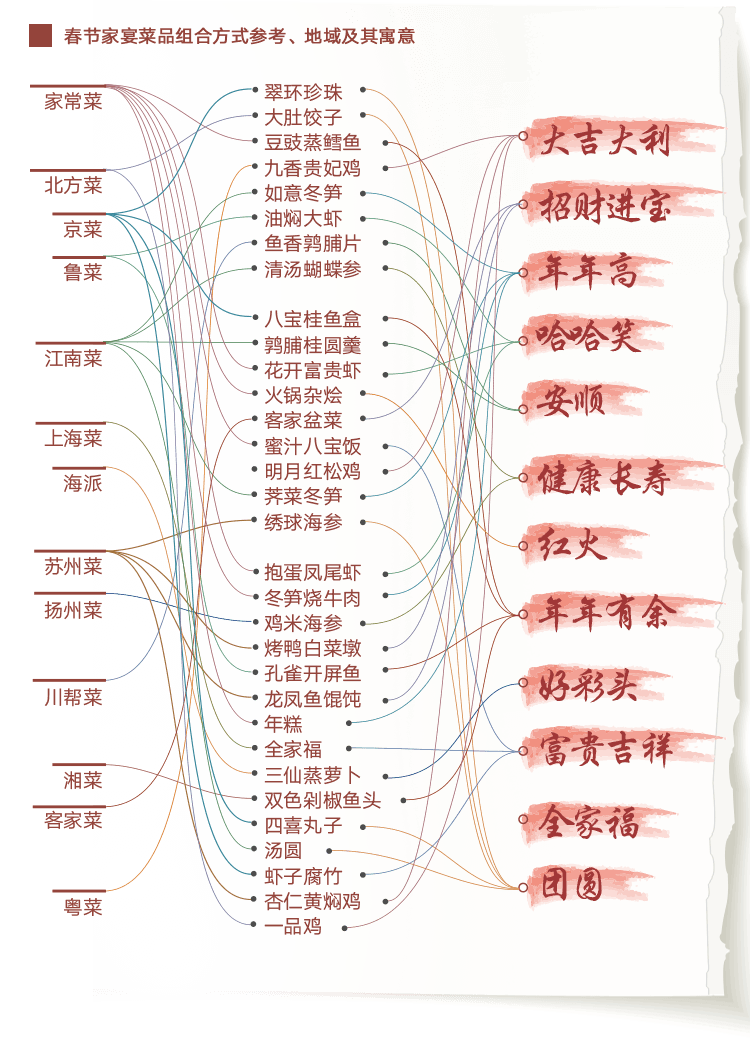

在信息融合、交通發達的今天,春節家宴早已擺脫地域隔閡。北京涮羊肉是“硬貨”,配上金鉤白菜爽口,還有蘇州雪冬肉絲負責鮮甜,四川爆全丁配齊麻辣,海派銀杏鮮貝周全營養,三口之家上五個菜正好。趕上正月設宴款待親友,備葷素米麵十余道,保證闔家開懷:關東餃子 、山東棗饅頭、四川火鍋,湖北有“三糕三丸”、陜西有“四盤八碗” 。

年關節下,一席家宴菜在置辦的年貨單裏逐漸成形——那是專屬於每家每戶的幸福積澱,更是對來年風調雨順的美好期冀。

春節年飯,重頭是葷菜;盤裏有肉,嘴裏有油,才滿足踏實。

然肉類肥厚腥膻,唯腌入黃酒和糖;入鍋後加醋提香,配蔥姜鮮美,添醬油入味。若是趕上臘月二十六燉肉,還要取用八角、花椒、肉桂、香葉等包成紗布料袋,投入熱水鍋燉煮半小時以上。魚肉,如蔥麻酥魚,尤其重視腌制,黃酒蔥薑蒜汁去腥、米醋泡椒提味、收汁勾芡再加香油,一氣呵成。

正如蘇東坡所言,若要不俗與不瘦,除非天天筍燒肉。大魚大肉滿足口腹卻油膩,葷素搭配的家宴才算圓滿。冬季新鮮且平價的蔬菜種類較少,常用如當季冬筍和冬儲白菜白蘿蔔,再配合海米、香菇、熟火腿等輔材,調味料不宜多,沁出食材原本的滋味最好。

最妙的,當屬筵席上的雜燴什錦菜肴;看一眼,五色明媚欲滴,吃一口,七味滋美濃郁,如豐收的籃子,十全十美,犒慰着家中老小一年的辛勞。

據説永樂年間一元宵節,明成祖率一眾家眷賞燈至深夜,腹中飢餓難耐,遂令速即傳膳。此時禦膳房早已冷鍋冷灶,禦廚情急只得將諸冷葷一起入鍋烹煮、裝盆進獻,美名曰“全家福”。

到了現代,“大雜燴”類的菜肴漸成體系,做法去粗取精,並因地制宜變換食材的種類。大盤如徽菜全家福和江南砂鍋什錦,禽肉海味蔬菜一鍋燒制;小盤更是由菜名知其內容豐盛,“八珍八寶”、“三鮮三色”、“五彩百花”,辭舊歲迎新春的人們怎能吝嗇,最齊全的食材展示着滿滿的成就感。

年飯多吃肉,如豉油雞、紅燒肉、蜜汁帶魚。它們的烹制過程多油鹽燒汁醬油糖醋,高溫導熱使得糖類和蛋白質變性,糅合之後為菜品着上一層誘人的金黃色。

另一方面,肉類沁出的油脂恰到好處的溶解了食材中的脂溶性色素,如紅的辣椒辣油番茄醬、黃的薑片黃酒等,因而高溫烹炒或燒溜之後的菜品多反光粘稠呈焦糖色,亮麗鮮艷,振奮精神,烘托佳肴之華貴豐盈。

另一類,如白切雞、孔雀開屏魚、百花釀鮮菇,烹飪時刻意使用不着色的調料,以保持食物原本的顏色:雞肉纖維分明、魚肉凈白如雪、香菇澄黑樸實,為焦艷欲滴的年飯餐桌平添了新鮮自然的營養。

團圓飯少不了主食。揭開籠屜,白胖軟彈如年糕饅頭,紫黑豐裕如甜豆沙八寶飯,躺在氤氳的蒸汽裏呼吸着;盤裏有水餃,碗裏有餛飩,陳醋蒜泥辣子拌汁一齊澆上去,紅油锃亮的白色薄皮裏透出飽滿的餡子;亦或是往熱油裏一走,白麵立刻變得通體澄黃透亮,滿口焦香。

主食,紮實勁道,最適合大口咀嚼吞咽,體會古老的米麵糧食中樸質的香甜。

汪曾祺先生説,人的口味要寬一點,雜一點,“南甜北鹹東辣西酸”,都要嘗嘗。新春年飯,正是匯集酸甜麻辣鹹鮮於一宴,似乎席間老小整整一年的故事都融在百味食物之中,觥籌交錯談笑風生間,一切都化作唇齒間的豐腴飽滿,劃過喉頭,溫潤滋養。

“食不厭精,膾不厭細”,中國菜複合的味道口感,源自菜品精細考究的選材和烹飪過程。大蔥甜、小蔥香,蛋黃柔、蛋清嫩,臘肉要挑肥瘦相間的五花,蔥薑蒜用來調味要切細末。

“物無不堪食,唯在火候”,將調配好的食材燒煮成菜肴,保留食材本真的味道又能摒棄生澀是烹飪之關鍵,火候小了,菜品夾生,火候大了,菜品烤焦。

舊時的酒樓上有聯“香招雲外客,味引洞中仙”——味道是食物給人的第一體驗。而家宴的魅力往往在於超越了標準的味道公式,那是多年爐火中柴米油鹽百轉千回的浸潤融合,因而具備獨特的味道和口感。

從廚房到餐桌的距離,牽起的是他鄉游子專屬的味蕾記憶,縱使時代變遷,這項古老的習俗依然是中國春節最具儀式感的項目,承載着來自祖先的美好祝願。