“吃土的日子開始了!”,“‘包’治百病,果然靈驗!”

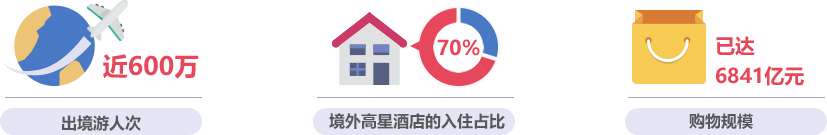

緊接着朋友圈就出現了各種曬曬曬的動態。以前,這樣的狀況時有發生。據悉,今年“十一”黃金周:

而“炫富”的朋友圈似乎沒有往年多了。

十年前只有富豪才買得起的東西,如今中産階級已經眼睛不眨地就能拿下,普通老百姓狠攢幾個月工資也同樣能夠享受其帶來的附加值。越貴的奢侈品,反而越吸引消費者購買,需求數量也越多。除了産品品質,炫耀心理在購買中到底起了多大作用呢?

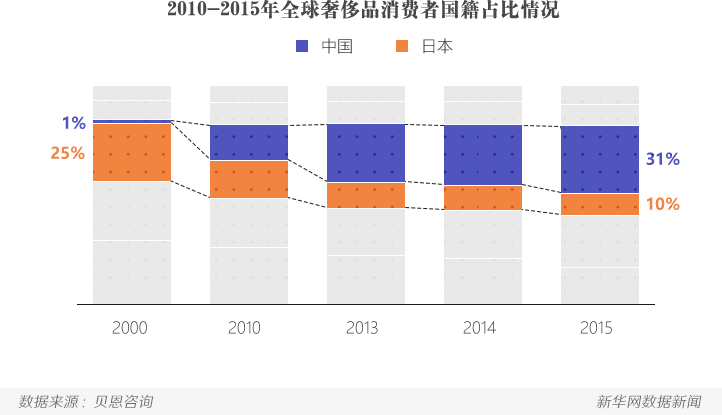

有人説國人購買奢侈品並不是炫耀性心理作祟,隨着經濟實力的增強,消費理念趨於理性。2014年,中國消費者買走了全球46%的奢侈品成為奢侈品市場無可爭議的最大買家。但貝恩諮詢公司最新發布的報告顯示,中國奢侈品銷售額2015年出現了約2%的下滑,市場規模從上一年的1150億元降至1130億元。奢侈品市場銷售額的下滑似乎預示了炫耀性消費(以表現財富或收入為目的消費行為)時代的終結。但也有人認為炫耀性心理不僅僅受經濟發展影響,文化因素讓炫耀性消費不會消失。

對此,你支持哪一方的觀點呢?

幾十年前中國人把使用國外品牌當做一種炫耀甚至是成功的標誌,穿上耐克、阿迪達斯的運動鞋,似乎就很有面子。後來可自由支配的收入更多了,國人轉向購買Logo明顯的手袋手錶,認為奢侈品價值集中在大而閃亮Logo上。炫耀,成為過去人們購買奢侈品的一個原因。

在人均GDP 49,351元左右,人均可支配收入21,966元的今天,人民手頭越來越寬裕,奢侈品變得不再那麼“奢侈”。人們對奢侈品消費的態度還會停留在炫耀上嗎?

在意大利知名男裝康納利專櫃,年近50歲的張先生正在選購外套。“我算是這家店的回頭客,但是説實話並不是看中牌子,”張先生説,自己第一次購買就是因為試穿後覺得非常合適。

隨着奢侈品大舉進入中國,中國人的消費心態也發生了變化。消費者在挑選“牌子”的同時,更注重産品的品質或是優質的消費體驗。

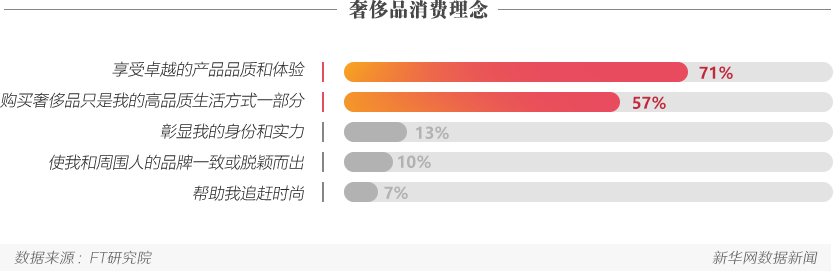

在對1344位高知、高職、高資産的職場精英人士的調研中,炫耀性心理、社交需要和追求時尚的消費心理並不明顯,而卓越的産品品質和體驗(71%)是他們最看重的,同時,奢侈品消費被廣泛地接受為高品質生活方式的一部分(57%)。

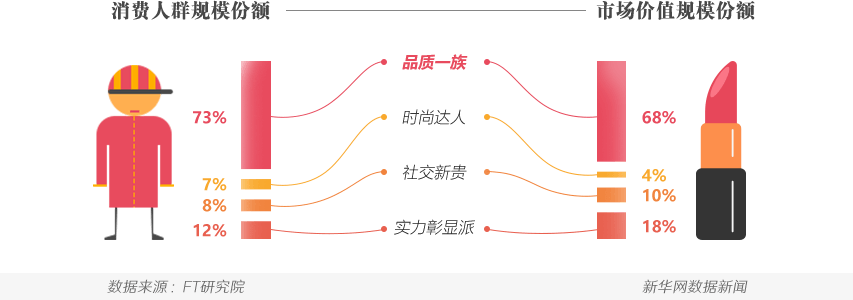

細化奢侈品消費的市場規模我們發現,“品質一族”是市場主體消費者,不僅佔據最大的人群規模也佔據最大的市場價值規模,而希望通過奢侈品來炫耀或彰顯實力的消費者不足五分一,市場價值也遠低於“品質一族”。

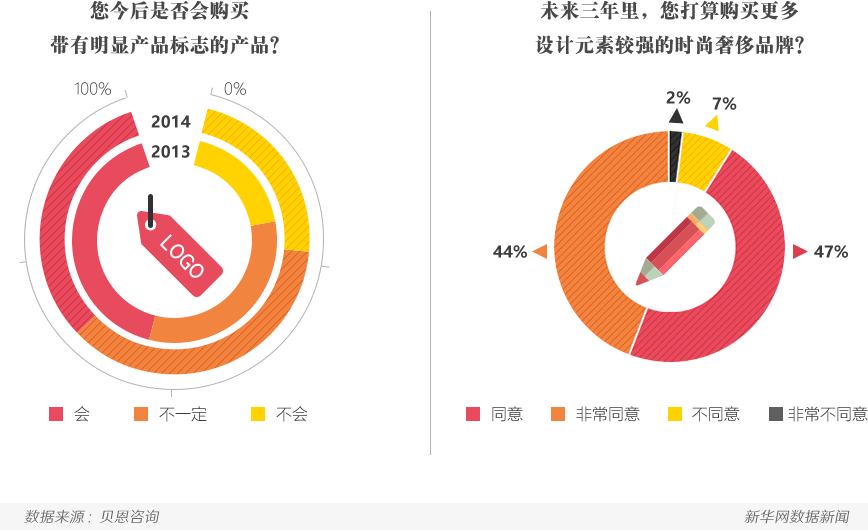

奢侈品進入中國市場的20多年來,人們不再覺得服飾上Logo越大越明顯越好,而是討厭“撞衫”。所有人都能叫得出名字的大牌對“土豪”的吸引力變得不如以前,設計獨特、品質上乘的小眾品牌成了心頭好,消費者選擇的眼界慢慢開闊了起來。

來自全球知名諮詢公司貝恩的丹尼爾·齊托(Daniele Zito)認為,“如果説中國的消費者以前購買奢侈品是為了炫富,那麼現在則是想更多的展示個人的品位,以及希望挑選到奢侈品行業中最好的産品。”

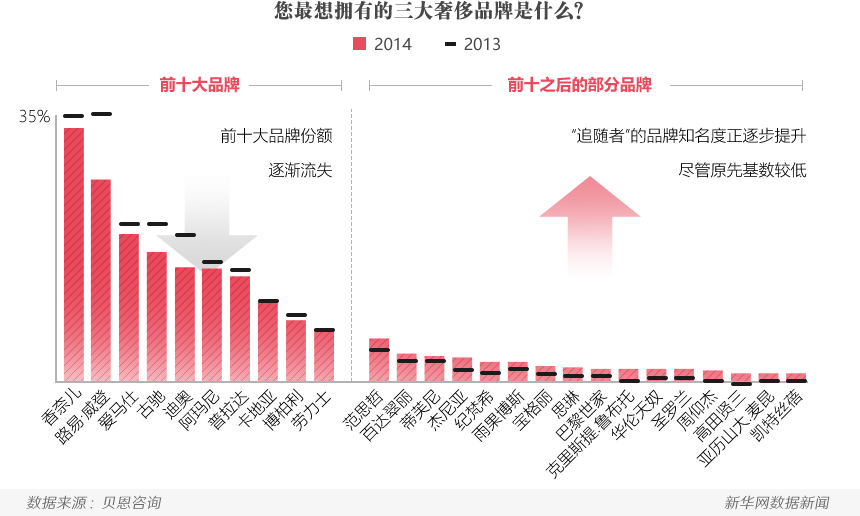

從數據中我們看到,人們心中最想要的奢侈品品牌出現了波動, 前十大品牌逐漸流失份額,小眾品牌知名度在提升。中國的消費者心理在日漸成熟,消費水平和層次的提升讓國人逐漸脫離用Logo炫耀和證明自己的階段。

嗅覺靈敏的奢侈品行業很快發現這一點,用去Logo化應對人們的低調消費。全球奢侈品行業三巨頭之一的PPR集團主席兼首席執行官弗朗索瓦-昂利·皮諾曾解釋其淡化GUCCI品牌Logo的趨勢的原因,“我們正在減少Logo,走向更加謹慎的奢華——顯然,相比我們銷售增長的幅度,雙G圖案的GUCCI的銷量卻一直在下降。”

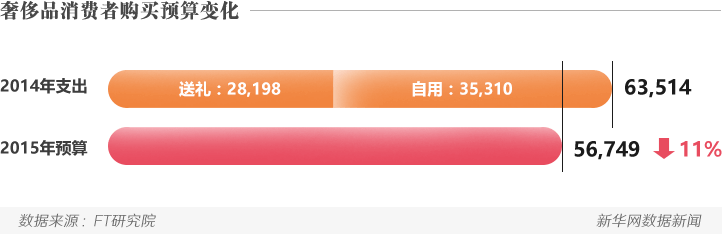

2015年,中國奢侈品市場出現2%左右的下滑,市場規模降至約1130億元。中國人對奢侈品的追求不再狂熱。根據FT研究院2015年的調查:對於2014年的奢侈品購買者,其2015年奢侈品人均購買預算相比去年實際支出下降了11%,自用大於送禮。這也證明了 中國的奢侈品消費者告別了盲目購買的階段,開始了以自我服務為主的理性消費。

中國消費者在全球奢侈品消費中正扮演着最重要的角色。2014年,中國消費者已經是全球奢侈品市場無可爭議的最大買家:全球奢侈品消費達到1060億美元,同比增長4%,約合6400多億人民幣,這也表明中國人2014年買走了全球46%的奢侈品。

2000年到2015年,中國的奢侈品消費者數量急劇上升超越日本,從全球的1%上升至了31%,日本則由25%下降至10%。如此龐大的奢侈品購買人群,炫耀性消費真的能就此終結嗎?

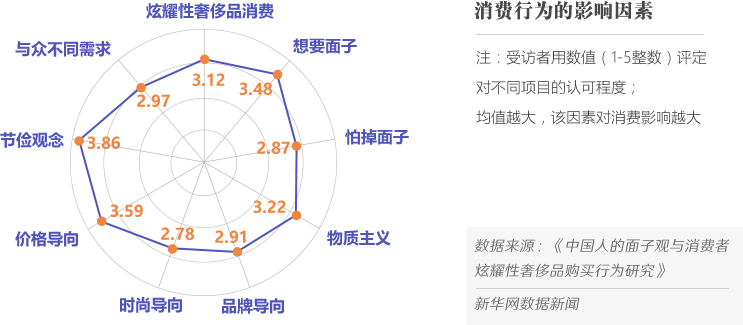

中國在奢侈品方面熱情高漲反映了國民收入和生活品質的提升,對於西方消費者來説,個人的價值是他們選擇奢侈品的主要原因,而對於深受傳統如家思想影響的中國消費者來説,“面子”對於消費有多少影響呢?

上海交通大學管理學院副教授張新安研究中國人的面子觀與炫耀性奢侈品消費行為發現:中國消費者之所以選購奢侈品,跟“想要面子”和“怕掉面子”有很大關係。一方面是出於提升社會地位和形象的需要來獲取面子,另一方面,也可能會因為需要避免他人的負面評價以保住面子而不得不這樣。

中國人需要靠“面子”來得到社會認同,而社會認同是炫耀性消費一個重要動機。目的就是通過外顯的消費行為向他人傳達“我是誰”“我屬於什麼群體和階層”等重要信息。

“面子”文化是中國特有的傳統文化,已經滲透到國人的生活習慣中去,影響了消費習慣。面子文化的根深蒂固,讓炫耀性消費的改變並不容易。

雷小山在《山寨中國的終結——創造力、創新力和個人主義在亞洲的終結》一書中寫道:“超級富豪過去會照搬別人的裝修方案,全都弄成富麗堂皇的偽路易十四風格,一樣的鍍金欄杆,一樣的豹紋裝潢,但是現在追求個性的趨勢開始了,因為大家對家裝流程很熟悉了,想要創造一個不一樣的家。”

的確,提起豪宅,人們印象中總是富麗堂皇的歐式風格,而現在富豪們的裝修風格百變。旅途中的紀念品、藝術家作品都常被用來裝飾,除了追求溫馨舒適,他們努力與眾不同。

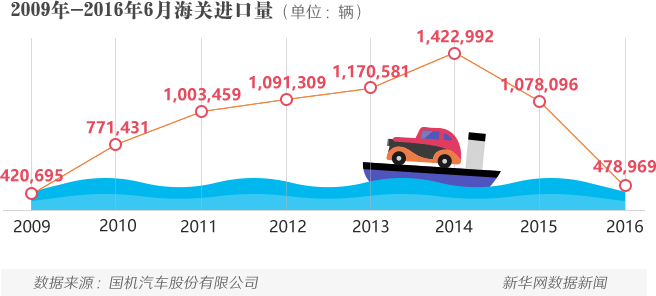

除了房子,人們對車子的態度也有了大改變。 由於交通擁堵和車輛限牌,車子自身的利用價值減少,剩下的炫耀價值更大了,但是,人們購買豪車的慾望隨之減少了。

2015年開始,大部分豪華車銷售增速均低於整體汽車市場增速,一些豪華車品牌銷量甚至還出現了較為明顯的下滑。2015年進口汽車共107.8萬,較2014年的142.3萬輛跌幅達24.2%,2016年又下跌了8.4%,豪車不受待見了,那富豪們現在喜歡選擇什麼交通工具呢?

根據胡潤百富發布的報告,隨着財富的持續增長,更多高凈值人群開始選購自己的公務機。

中國大陸公務機機隊數量將近300架,而中國有1420人目前都有購買公務機的潛力,需求高達1750架,總價值超3400億人民幣。如果算上隱形財富,未來五年有潛力購買公務機的人數將升至1850人,購置公務機需求將升至2320架,價值將超4600億人民幣。

一位接受《胡潤百富》採訪的公務機機主説:“不用去航站樓安檢,不用辦理很複雜的登機手續,公務機便捷程度高。而且我可能隨時隨地都會需要開會或討論一些東西,這些在公務機上就能很輕鬆地完成,節約了很多時間。”與其在交通擁堵車輛限牌的情況下購買豪車,不如把錢花在高效便利的公務機上, 雖然公務機的價格更加昂貴,但富人們的心態卻比曾經“樸實”了許多。

沃頓商學院金融學教授尼克萊·羅薩諾夫(NikolaiRoussanov)、芝加哥大學的凱文·考非·查爾斯(Kerwin Kofi Charles)和埃裏克·赫斯特(Erik Hurst)經研究發現:個人的經濟狀況和“對照群體”決定了消費習慣。

就美國而言,黑人和西班牙裔平均經濟實力低於白人。1986年到2002年美國勞動統計局(Bureau of Labor Statistics)採集的消費者花費調查(Consumer Expenditure Survey)數據顯示:黑人和西班牙裔人在時裝、汽車和珠寶等引人注目的東西上的花費,比白人高30%。這就意味着,黑人和西班牙裔家庭每年在炫耀性消費品上的花費,比同等收入的白人家庭多2300美元。比起同等收入的白人,他們在教育上的支出分別少了16%和30%,保健上少50%。

“黑人在珠寶、時裝和汽車這類東西上的確比別人花錢更多,這些東西都是給人看的。”羅薩諾夫説。

無關膚色,生活在貧窮社區的低收入人群炫耀性花費會更多,因為這種花費能讓他們比社區中的其他人顯得更有身份。生活在富裕社區的低收入人群不會將自己收入的更大部分用於炫耀性的東西,因為要想在自己所在的群體獲得更高的地位,必須花更大的價錢,而那些高額花費是他們無力承負的。即:財務狀況比周圍的人相差越多,他們在炫耀性消費品上的開銷就會越少。所以中國的富豪們和低收入人群都不會表現出明顯的炫耀性消費,龐大的中産階級才是。

縱觀中國奢侈品消費市場,我們發現主要消費群體並不是中國的富人群體,而是普通收入的中國年輕人。

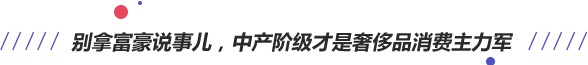

Global Blue(環球藍聯)的報告顯示:2015年,中國游客的平均消費支出由875歐元下降至736歐元,主要原因為中産階級游客數量增加,導致交易次數顯著上升,但單次消費力對相對薄弱。

“奢侈品消費的主力是那些平均月收入5,000-50,000元、年齡在20-40歲的高學歷人群”。事實上,通過媒體報道,我們可以發現很多發生在身邊的這樣的案例:“在外企從事行政工作的劉小姐,每月收入8,000多元,不定期給自己添置名牌服飾、飾品,有時一條褲子就要花掉幾個月收入,透支信用卡也是經常的事,但是她覺得物有所值”。

重視奢侈品的品質和自身體驗的“土豪們”畢竟是小眾,用“極少數”代表整個社會並不準確,相反,這個社會的“大多數”——中産階級的消費狀況更具有代表性。另外,貧富差距不消失,炫耀性消費就不會消失。

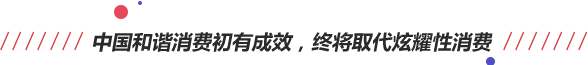

中國,民以食為天,餐飲中的炫耀性消費更是自古就有。從明朝開始,魚翅變得名貴起來,“無翅不成席”更是成為了一句諺語。為什麼人們對魚翅趨之若鶩?物以稀為貴,人們更多是品嘗魚翅的“社會味道”——高檔和身份。營養價值並不高的魚翅,就是炫耀性商品的一種。

環保組織自然大學零魚翅項目組發布《2016年中國高檔餐飲業魚翅銷售調查報告》稱:近兩年,北上深禁魚翅餐廳增加近七成。 “魚翅是一門垂死的生意”,廣州一位批發商説,它的價格和銷量都在逐年下降。就香港而言,2010年至2013年,魚翅進口量下降近半(45%)。在被視為中國魚翅貿易新中心的廣州,2013年魚翅零售價比12年降低了57%。我們看到,中國致力發展的和諧消費,已經初有成效。

中國政府公務和官方宴請魚翅的禁令,姚明的公益廣告,讓大眾認識到了這種“高檔”食物的本質和給環境帶來的惡果。野生救援協會2006年開始開展保護鯊魚鰭的運動時,75%的中國人不知道餐桌上的魚翅與鯊魚有關。2013年當中國人再次接受民意調查時,91%的受訪者説他們將支持在全國開展禁魚翅運動。今年香港國泰航空和中國遠洋公司相繼承諾全面禁運魚翅的行為大受好評。

如果説炫耀是人之天性難改變,那麼在環境、可持續發展等問題的面前中國人還是很“拎得清”的。有悖於和諧發展的消費觀並不被大眾接受並漸漸消亡,以人為本、尊重他人 和尊重自然的和諧消費一直是國人努力的方向,而炫耀性消費不過是主流中的小小波瀾。

美國明尼蘇達州大學教授Vladas Griskevicius等基於基因進化論,認為炫耀性消費的實質是一種自我的呈現方式。“炫耀”也是可以進行交流的,男人通過炫耀性消費展示自己的地位、資源、魅力,這恰恰就是吸引女性必不可少的,他向女性傳遞着“他可以依靠”的信息,內在的原理就像“孔雀開屏”,通過絢麗的尾巴獲得理想的配偶。但是對女性而言,炫耀性消費,特別是服裝、身體配飾等相關的炫耀性消費還可以作為提升美麗與吸引力的手段。

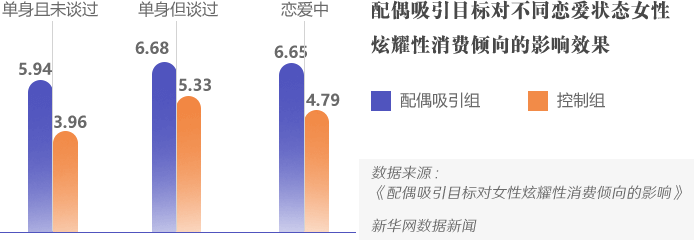

遼寧工程技術大學袁少鋒等人選擇了128位女學生研究配偶吸引目標對女性炫耀性消費傾向的影響,這些女生被分為“置身於約會場景”實驗組和“身處普通場景”控制組,分別給出5項世界名牌奢侈品進行炫耀性傾向測試。

不論是單身還是戀愛的女生,當身處有異性吸引的約會場景時,炫耀性消費傾向都會明顯增強。除此之外,女性在受到“比美”威脅的時候,也容易激發出炫耀性消費。生命在進化,而一些原始的基因信息常常無法改變並不易發現,吸引優秀配偶的目的,産生提升美麗和吸引力的動機,進而驅動炫耀性傾向,一切發生的悄無聲息,這就是為什麼女生們都刷爆卡買包的原因了。

今天,以追求産品核心價值——品質和體驗的理性消費已經讓曾經癡迷奢侈品的土豪們漸漸擺脫了炫耀性消費的魔咒。

或許炫耀性消費只是發展中必經的一個階段。即使“後來居上”的中産階級完成了在炫耀性消費上的強力補位,但從長遠發展趨勢來看,也只是走上了先行者走過的路,而和諧消費才是所有人的最終目標。

中産階級、愛美女性的數量遠超於富豪,他們是中國經濟市場中最龐大的群體,主流的消費趨勢才更具有代表性。不論是出於“面子文化”還是“本性難移”,文化和天性對炫耀性消費的影響遠大於經濟發展,更是難以改變的東西。你真的認為炫耀性消費時代在未來會終結嗎?

新華網數據新聞出品