主打稿

2016年12月29日

新華社武漢12月29日電

新華社記者

30年前,地處“九省通衢”武漢東南角的東湖高新區,雖然是我國第一根光纖、第一個光傳輸系統的誕生地,但因離武漢主城區較遠,一度被戲稱為“武漢地圖外兩厘米”的地方。

現在,平均每天新增企業59家,科技型企業佔比超八成;平均每天新增專利近44件,主導制定一批國際標準;平均每天15名碩士以上人才“落戶”……漫步園區,有如回到青春澎湃的大學校園;伴隨着一系列創新要素的集聚,被稱為中國光谷的武漢東湖高新區,每天都在上演着創新創業追夢故事。

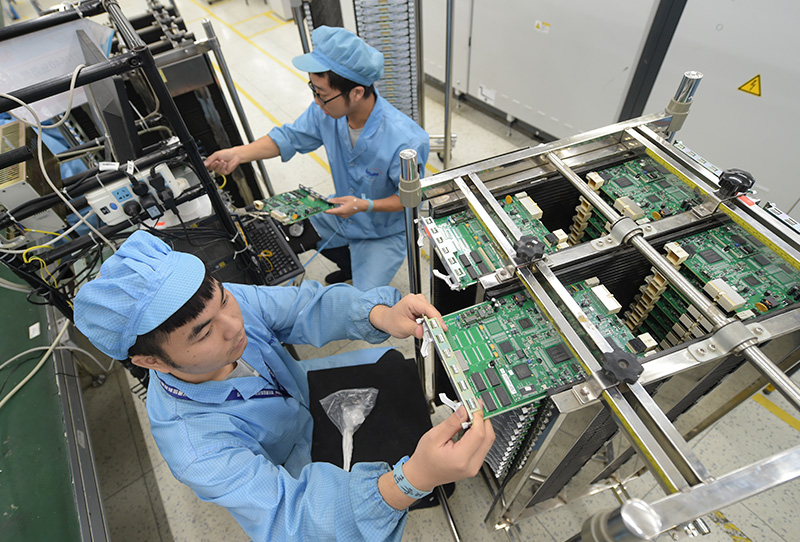

從一束光纖開始“發家”,經過30年的創業壯大,光谷目前光電子、生物醫藥、高端製造産業“三足鼎立”,成為觀察我國高新産業聚集、創新創業培育的典型樣本。

孕育光谷的“發展基因”,藏着哪些奧秘?

光谷産業發展憑什麼能做成:“定力”+“魄力”打造“拳頭”産業

“中國光谷”,可不是一開始就落在武漢東湖之畔。本世紀初,國內曾出現過多地參與的光谷爭奪戰。

隨着互聯網經濟的興起,全球對光纖等光通信産品市場需求激增,産業前景看好。一共有不下10個城市&&過發展光電産業、建設“光谷”的規劃。

面對激烈競爭,立足光電主業,既講“定力”,又打“魄力”,做一個産業就紮實做到底,培育産業“閉環”,是武漢東湖高新區的應對之策。

烽火科技與長飛光纖,是武漢光谷建設的“扛旗者”。17年前,由武漢郵電科學研究院改制組建的烽火科技,側重於通信設備技術研發。1988年由中外合資成立的長飛光纖光纜股份有限公司,業務主體在光纖光纜研發生産。

烽火科技總裁戈俊説,烽火改製成立後,到底是深耕光電通信,還是多元化、跨行業發展,擺在面前的各種誘惑非常多。但若有限的資源分散投入到過多領域,結果就只能是淺嘗輒止,被排擠到價值鏈的邊緣,“要麼不做,要麼做到最好”。

“光纖領域資本收益率並不高,比房地産、金融行業要差遠了。”在長飛工作25年的副總裁閆長鹍説。尤其是2000年左右,世界網絡經濟泡沫破滅,光纖行業市場銷售腰斬,“但我們始終保持專注,做好本行”。

不忘初心,專注創新。今年8月,烽火科技宣布,在全球率先實現了可供48億人同時在一根頭髮絲粗細的光纖上通話的技術。這是烽火科技3年來,連續5次刷新世界紀錄。

同樣的專注讓長飛從完全依賴外方技術設備供應,發展成長為全球第一大光纖供應商,唯一同時掌握三大主流預製棒製備工藝的企業,參與制定7項國際標準的全球“領跑者”。

咬定光電産業這個“垛口”衝鋒。目前武漢高新區內光電企業數量,從2000年前的480多家,到現在接近2000家;産值也從108億元猛增至4420億元。光谷的光纖光纜産業,在國際市場佔有率達25%、激光器等光器件産業國際市場佔有率達12%,兩項産業國內市場佔有率都超過60%。

“光谷”之前冠上“中國”這個響亮的稱謂,再無爭議。

光電子培育成世界級産業集群後,武漢東湖高新區選擇在生物醫藥、高端製造等新興産業領域重點“突圍”,成為光谷再創業、再出發的産業路徑選擇。

在烽火與長飛代表中國在光通信領域參與全球競爭之時,一家帶有傳奇色彩的醫藥企業,在光谷悄然誕生,並奠定了光谷生物醫藥産業發展的基礎。

1988年,武漢大學7名碩士畢業後,放棄分配好的工作,選擇下海創業:從公廁收集人體尿液,提煉治療心血管疾病藥物原料尿激酶。

“當初一共在武漢市區承包了20多個公廁,每個公廁每月承包費為100元。其中漢口民意路公廁,每天可以收尿12噸。”7名碩士中的領頭人、武漢大學哲學系畢業的艾路明回憶説。

東挪西湊了2000元註冊公司;從印染廠購置上千個用完的染料桶,分批擺在各個公廁;再租個民房買10口土缸,幾&廢舊機電設備提煉産品……7名下海研究生就這樣走上每天騎着三輪車,奔波各個公廁收尿的創業之路。

依靠收尿提取尿激酶,這個曾經的小作坊企業日益壯大。1997年,人福醫藥成為光谷首家上市公司。現在,人福發展成為每年推出一個臨床一類新藥上市的知名醫療集團。

人福醫藥打出牌子後,自2008年以來,光谷先後引進輝瑞、拜耳、華大基因等國內外知名生物醫藥企業,聚集收入過億元企業48家,形成新藥研發、醫療器械、醫藥生産、醫藥物流的産業體系。當年的一片荒地,成了現在的光谷生物城,匯聚醫藥企業1000多家,在全國上百個生物産業園區中,綜合實力目前位列第二。

在高端製造領域,目前年産百萬台智能終端的聯想、投産國內首條採用低溫多晶硅第六代中小尺寸顯示面板的華星光電、總投資過千億打造“中國芯”的國家存儲器項目等一批企業,都聚集在光谷,芯片、顯示、終端的産業鏈條已具雛形。

“過去五年,光谷依靠光電子、生物、高端製造等産業集群,企業總産值實現從四千億元到突破萬億元。”武漢東湖高新區管委會主任張文彤説,“這背後靠的就是,保持不隨波逐流的戰略定力,抓住不放棄機遇的戰術魄力。”

光谷憑什麼吸引人:誠意+環境

10年前,正在美國企業工作的閆大鵬,從來沒有想到,他會來武漢,來光谷。

“我在山東出生長大,讀書教書都在南京,後來去美國留學,和武漢一直沒啥&&。要説有&&,也許就是南京和武漢都是‘火爐’。”他説。

如今,閆大鵬在光谷牽頭研製的中國首&萬瓦連續光纖激光器早已問世,兩萬瓦光纖激光器也已完成裝機,中國成為全球第二個掌握這項關鍵技術的國家。

説到光谷,好多人都在説光纖。借助光纖來釋放激光能量的光纖激光器,屬於最新一代激光器,耗電量低,廣泛應用在汽車船舶製造、3D打印等領域。過去一段時間,我國光纖激光器設備全部依賴進口。

作為這項技術的領頭人,閆大鵬來光谷的故事得從2006年開始説起。當時正回國在武漢參加“2006年華僑華人專業人士創業發展洽談會”的他,成了華工科技“相中”合作的“意中人”。華工科技當時不僅是國內激光龍頭企業,也是光谷重要的企業孵化器。

“華工科技負責人當時剛從廣州出完差,晚上飛到武漢時,我已在北京準備第二天返美;沒想到對方馬不停蹄連夜從武漢坐飛機,追到北京,我們徹夜長談,一拍即合。”閆大鵬回憶説。

光谷的“求才若渴”,讓閆大鵬決定在光谷大展拳腳的時候,華中科技大學通訊工程專業本科生夏裏峰正在收拾大學宿舍,前往深圳開始職場生活。

在大三就參與了PPTV早期創業的夏裏峰,在深圳也按捺不住自己的“創業夢”。工作三年後,他回到武漢,遇到軟體學院畢業的校友黃承松,兩人攜手創辦網絡公司。

現在他倆創辦的“卷皮網”,主打百元以下平價電商,年成交金額達數十億元,用戶規模已近1億,還入選中國互聯網協會評選的2016年中國互聯網企業100強。員工從最初的5個人,擴展到上千人。

走進卷皮網辦公地,年青充滿活力的臉龐,裝飾花樣百齣的工位,彰顯這家“獨角獸”企業的蓬勃生機。“在光谷,只要有創業火花,就能找到合適的隊友,共同追逐創業夢想。”夏裏峰説。

閆大鵬與夏裏峰,代表着光谷近年來得以迅猛發展的兩大關鍵群體:引進的科研人才和年輕的創業人才。

在這塊518平方公里的土地上,高校與科研院所雲集,分佈着包括武漢大學、華中科技大學等高等院校,以及武漢郵科院等重點科研院所在內的近百所教學科研機構,聚集30多萬名專業技術人員,80多萬名在校大學生,是我國第二大智力資源密集區。

“長期以來,光谷就像低調蟄伏的草原,但遇到火星,就能形成燎原之勢。”東湖高新區原戰略發展研究院院長王健群如此描述。

2009年,光谷開始每年投入上億元資金,有針對性實施人才計劃。重點圍繞光電等5大産業,提供一站式、保姆式服務,引進和培養科技領軍人才與各類高層次人才。入選者,最高可獲得上千萬元的無償資助或股權投資。

光谷推出實施的“青桐計劃”為在校或畢業五年內的大學生量身定制,激發出本土人才創新創業潛能,改變了“孔雀東南飛”的人才流向,吸引大學生紛紛留在或者回流光谷創業、就業。天天有咖啡、周周有路演、月月青桐匯,“讓人産生強烈的創業衝動”。

目前,包括閆大鵬在內的4000多個海內外人才團隊,326名國家“千人計劃”專家、8000多名博士、4萬多名碩士,以及上千個夏裏峰那樣的大學生創業團隊在光谷聚集。無論引進人才還是本土人才,都能在光谷“發光發熱”,逐步演化為“引進一個人才、帶領一支團隊、推動一項産業”的生態圈“磁場”。

武漢市委常委、東湖高新區黨工委書記胡立山介紹,光谷70%以上有市場競爭力的企業是本土培養,36家上市企業中近30家是大學生創辦的,“這是光谷最引以為豪的創新驅動內生動力”。

“人才是創新的核心,是光谷的支柱。”他説,依靠人才聚集,光谷從“一束光”演變為“一座城”。

光谷制度打造有什麼特點:放權松綁+政策“板凳”

一個區域的經濟活躍程度,所在地政務服務部門的“人氣”,是個重要“參考指數”。

走進光谷政務服務中心,前來辦事的企業與個人川流不息。一樓面向個人,産權登記各個櫃&人頭攢動。二樓面向企業,各部門合署辦公,井然有序。

個人和企業,在這兒都可以免費上網、停車,身份證明、辦事資料複印也全部免費。在這裡,不僅可以“一站”辦結所有事項,其他地方附着在政務部門旁的“複印店”也不見蹤跡。

“免費複印,目的不僅是幫企業減少那每份5角或1元的複印費。”東湖高新區管委會政務服務局局長李世濤説。複印不收費事兒是不大,但意味着原本由辦事人承擔的費用,變為部門辦公運營成本。“這迫使職能部門努力實現無紙化辦公,為下一步網上全程辦理做好鋪墊。”李世濤説。

在這裡,專門設立了企業幫辦服務區,為不太清楚具體程序的辦事人提供免費諮詢服務。前&服務全部外包給專業公司,符合資質的中介機構,可以通過招標,按政府購買服務的方式,名正言順登堂入室。“當然,我這兒還公布黃牛‘黑名單’。” 李世濤説。在政務服務機構門前麇集,專門替人跑審批、拿跑腿費的“黃牛”沒了市場,也就沒了生存空間。

在這裡,審批和服務窗口設立的依據不是職能部門的權力,而是企業和個人辦理事項,每個窗口實現綜合收件,一口受理。工作人員從“各管一攤”,變成“全科醫生”,重點考核一次性通過辦結率。由此工作人員數量減少30%,但服務效率提高3倍,一次通過率從原來的不到30%,改革後達到90%以上。企業與群眾辦事平均等待時間,普遍縮短一半以上。

政務服務機制完善,僅是光谷行政體制創新,釋放活力中的縮影。有着光谷發展“見證者”之稱的王健群説,光谷體制機制創新,既包括放權,也涵蓋松綁。

高新區管委會定位為省政府派出機構,被賦予市一級管理審批權限;公務員實施全員聘用,組織部門備案即可引進任用,幹部選拔不論身份看能力;繼中關村之後,試點非上市公司代辦股份轉讓的“新三板”。

去年初,湖北省人大常委會制定《東湖國家自主創新示範區條例》,在管理體制、産業發展、科技創新、金融服務、開放合作等方面作出進一步詳細的規定,為光谷改革創新提供法律支撐。

“作為高新區,很多問題都是之前未曾遇到過的。在傳統行政體系中,由於幹部不會不懂,政策不清不楚,多數會先擱置。”長江存儲科技有限公司副董事長楊道虹説,光谷承擔着先行先試的使命,就必須通過機制創新,形成與生産力相配套的生産關係。

現在,在東湖高新區管委會每週常務會上,“解決企業反映的問題”作為固定議題,每週雷打不動,必須上會。東湖高新區黨工委副書記但長春説,企業反映的問題,就是機制創新、活力增強的突破口與落腳點。

周邊高校的科技成果,是光谷産業發展與升級的寶藏。縱覽光谷的“明星企業”,其起源大多可以追溯到高校老師或學生在實驗室的研究成果。然而,高校與科研院所實驗室的職務發明成果轉化,始終面臨“腸梗阻”。

東湖高新區科創局局長李世庭説,過去職務發明開展技術轉讓時,報價太高,企業覺得不划算不願要;報價太低,事後可能被認定為“國有資産流失”,甚至有被追究刑事責任的風險。因此大量科研成果發完論文後,要麼被束之高閣,要麼只能“偷偷摸摸地轉化”。

借鑒美國硅谷經驗,光谷在2012年&&促進科技成果轉化的“黃金十條”:高校院所科研人員攜帶在單位完成的科研成果創業,至少可獲得八成股權,科研成果1年內未轉化,完成人或團隊可自主轉化,至少可獲轉化收益70%。不少探索舉措,開創全國之先河。

在國家整體政策&&前,“黃金十條”為眾多科研工作者提供了能轉化成果的政策“板凳”。

“‘黃金十條’一下就打開了科技成果轉化的‘閘門’。”李世庭説,政策&&兩年內,光谷就有600多項科研成果順利完成轉化。

2015年初,由華中科技大學副校長駱清銘團隊經過8年攻關,研發的全腦“顯微光學切片斷層成像系統”在光谷成功投産。這項職務發明在成果轉化時,以1000萬元價格掛牌出讓,收益70%歸駱清銘團隊。

2015年全國人大常委會修訂《促進科技成果轉化法》,2016年國務院辦公廳印發促進科技成果轉移轉化行動方案的通知。對比4年前的“黃金十條”,不能不感嘆武漢高新區決策人和實踐者的勇氣和遠見。

光谷打造了怎樣的文化和價值環境:寬容失敗、關係簡單

光谷,基礎在光,發展在谷。“光”是支柱性産業,而“谷”則是與之契合的文化和價值觀。

今年6月份一場國際展會上,天一宏業武漢科技公司自主研發的“1000瓦分佈式亮化照明系統”,現場獲得一份由承建國際酒店亮化工程商提供的1.5億元意向訂單。

天一宏業公司負責人張進,文化程度為自修大專,此時在照明領域創業已有12年。從零開始的張進,花費六年研製的日光燈集中電源剛問世,就遇上LED取代日光燈的産品更換期。

各種打擊接踵而來,張進創業資金花完了,婚姻也走到了盡頭。是接受失敗的結果,安心去找工作,還是從頭再來,繼續投身創業?

在高新區場地補貼、稅收優惠、資本扶持等政策鼓勵下,張進調研發現,此前的研發,雖然産品落後,但技術路線也適合LED行業。他選擇咬牙繼續,隨後拿到300萬元天使投資資金,並成功實現技術突破:有效延長LED燈的使用壽命兩倍以上。

“在光谷,創業失敗並不可恥,而是為下次成功鋪路。一系列扶持、兜底政策,讓我們能夠輕裝上陣,只需做好自己該做的事。”張進説。

對創業失敗者,最長給予6個月的失業保險金,補貼已繳納的社保費用50%;知識産權質押貸款,貸款本金損失的30%給予風險補償;一系列實打實的政策,支持創業者們渡過難關、東山再起。

“失敗之後,再創新創業,成功率更高。”胡立山説,光谷倡導把創業作為一種生活方式,把創新作為一種人生追求,核心就是要營造出鼓勵成功,寬容失敗的文化氛圍。

寬容失敗之外,關係簡單則是光谷文化的另一內核表達。

“在光谷,不用刻意維護與政府部門的關係。”鬥魚網絡公司副總裁袁剛説,很多事找政府打個電話,或發個微信就能辦成,這種簡單行事的氛圍與環境,讓企業能夠節省各種協調關係的精力與時間。

創業者找政府辦企業註冊地變更,原本應找工商局的找到了發改局,接電話的沒有一推了之,而是主動承擔審批事項照辦不誤;有個企業員工清晨在光谷園區跑步健身,發現路邊倒了棵樹,拍個照傳朋友圈,跑回來時倒樹已被清理……這樣的故事,幾乎每天都在光谷上演。

追求簡單,有其背後動因。光谷公務員隊伍數量僅為相鄰城區的五分之一;而高新企業數量佔武漢市超過一半,上市公司數量佔比超三分之二,新註冊企業佔全市的五分之一。

有限的管理人手與龐大的服務需求,讓光谷日常運轉保持扁平化、簡單化管理方式。除基礎建設與公共服務外,政府部門選擇將其餘領域全按市場化操作,盡可能減少行政干預。

“光谷真正做到將企業當成合作夥伴,而非管理對象。”現已是控股4家上市公司的當代集團董事長艾路明説,從成立至今,光谷伴隨着各類大小企業,一起在創業。這種能夠平等對視、共同成長的心態與做法傳承下來,讓政企之間都能簡單相處。

寬容、簡單的創新創業環境,讓光谷一直處於高速發展快車道。過去五年來,企業總收入保持年均25%以上增幅的光谷,成為中部地區創新活力最強、經濟增長最快的區域。

承擔着先行先試“試驗田”使命的光谷,眼下已成為産業、政策、文化的“輸出地”。總結光谷鼓勵創業舉措,武漢正在圍繞生産、生活、生態功能,建設聚集優質創新創業要素的雙創&&,計劃三年內建設10個“創谷”。

鼓勵科技成果轉化的“黃金十條”,在光谷成效初顯後,被吸收擴展為湖北省鼓勵創新的“科技十條”。湖北省內多個地市,已與光谷聯手建起近30個“園外園”,借鑒與承接光谷的産業、技術、人才與制度。

“聚全球資源,做世界光谷。”武漢市市長萬勇説,今日光谷,正厚植創新創業沃土,肩負“中國創造”戰略使命,朝着“世界光谷”目標邁進。(執筆記者:錢彤、周甲祿、李勁峰,參與記者:陳俊、廖君)

———— 全文 ————

———— 收起 ————

高清圖集

相關鏈結

武漢3億元資助創業人才 項目最高獲1300萬

新華網武漢12月16日電(記者陳俊)素有“中國光谷”之稱的武漢東湖高新區14日對入選第九批“光谷人才計劃”的235人(團隊)給予近3億元獎勵,其中,有3個人才項目獲得1300萬元單筆最高支持資金。