省地質調查研究院工作人員整理檢查土壤樣品庫。(受訪單位供圖)

省地質調查研究院開展富硒土地質量調查。(受訪單位供圖)

日前,福建省地質調查研究院提交的“福建省天然富硒土地劃定研究”項目成果通過省地礦局評審,該項目建立了福建省天然富硒土地質量檔案、天然富硒土地質量數據庫、天然富硒土地劃定快速評價模型,系統梳理了我省各縣(市、區)面積大於300畝且可供開發利用的天然富硒地塊418塊,項目成果顯示,我省的天然富硒土地面積居全國前三,比例居全國第二。

硒是人體必需的微量元素,具有抗氧化、提高身體免疫力等功效。2023年8月,農業農村部、國家標準化管理委員會、住房和城鄉建設部等聯合印發的《鄉村振興標準化行動方案》明確提出“研製富硒等功能農業標準”。隨着鄉村振興和健康中國戰略的深入實施,擁有廣闊富硒土地資源的福建如何摸清“富硒家底”?怎樣抓住富硒産業的發展機遇?記者近日對此進行採訪。

省地質測試研究中心內正在風乾的一批土壤樣品。記者 賴昊拓 攝

繪製富硒“藏寶圖”

數十盤各色泥土排列整齊,在底樓晾曬風乾;研磨機轟鳴作響,配合不同類型的篩子,將樣本研磨為所需的物料粒度;存放在倉庫裏的樣本袋,上面的標籤代碼能準確地反映土壤的採樣時間、地點和檢測進程……

8月22日,在省地質調查研究院測試所所長魏清才的帶領下,記者來到福建省地質測試研究中心,領略了地質調查紛繁複雜的“後&工作”。平日裏不起眼的泥土,在對比下呈現出顯著的差異,每一批樣本都要經過上述的前期處理後送往實驗室進行分析。

2016年,福建省完成1:25萬多目標區域地球化學調查野外工作,在全省發現並圈定一批富硒土地,總面積超過3萬平方千米。

隨後相關部門相繼開展了1:5萬、1:1萬農業地質調查評價。近期通過評審的研究項目,便是在此前調查的基礎上,對我省可供利用的天然富硒土地劃定方法、地塊檔案進行了全面梳理,並形成了相應工作技術指南。

“送往中心的樣本除了土壤外,還包括受調查地塊的灌溉水樣和農作物。”魏清才介紹道,對於固態樣本,一般要研磨至比麵粉還細的200目(顆粒直徑0.074微米),而後用酸性試劑消解,根據測試元素的理化性質和含量,選擇適宜的分析方法。

以硒元素為例,實驗室內通常使用空心陰極燈對測試樣品進行照射,通過原子的特定譜線確定其含量。然而,傳統的空心陰極燈含鉛量高,鉛的譜線與硒相似,對測試結果的影響很大,為保證研究順利開展,測試設備亟須改進。

2022年,在省地質測試研究中心的積極溝通下,我國的高新技術企業海光儀器順利生産出了一批不含鉛的空心陰極燈,並很快交付中心使用。魏清才告訴記者,雖然不含鉛的空心陰極燈有使用壽命短、靈敏度低等問題,但對實驗的嚴謹性而言仍瑕不掩瑜,這一舉措在國內的富硒土壤分析領域屬領先。

用原子熒光法測定硒元素,用等離子體質譜法測定鉻元素,用X射線熒光光譜法測定鋅元素……據了解,硒元素作為第16族的非金屬元素,在自然界中通常與鋅、銅、鉻等元素伴生,為更好指導富硒土地開發利用,地塊樣本的分析也包含這些元素的檢測。

“富硒土地的成因有很多種,包括煤硒地層、硫化物、火成岩等,部分成因可能導致重金屬伴生,並非都適宜開發。”省地質調查研究院高級工程師吳俊告訴記者,此次研究項目也帶來了一個好消息,我省的富硒土地多數未發現重金屬超標,部分土地甚至有鋅元素伴生,其對人體健康也頗有裨益。

在吳俊的辦公電腦裏,記者看到了項目團隊在野外作業的情景:地質調查者頂着烈日,奔走在水田和旱地中取樣,前往偏遠地區、長期不間斷出差是他們的常態。面對從無到有的劃定模型和數據庫建設,項目組也在試驗中不斷想法子、蹚路子,最終構建了40個數據處理小工具和一套天然富硒土地劃定快速評價模型,實現了數據批量快速化處理。

“此次研究項目共圈定全省大於300畝且可供開發利用的天然富硒土地1892.61萬畝。”省地礦局相關負責人&&,省地礦局部署的硒遷移轉化規律、富硒土壤成因機制等一系列研究項目均取得了階段性成果,為我省富硒土地資源的高效利用打下了堅實基礎。

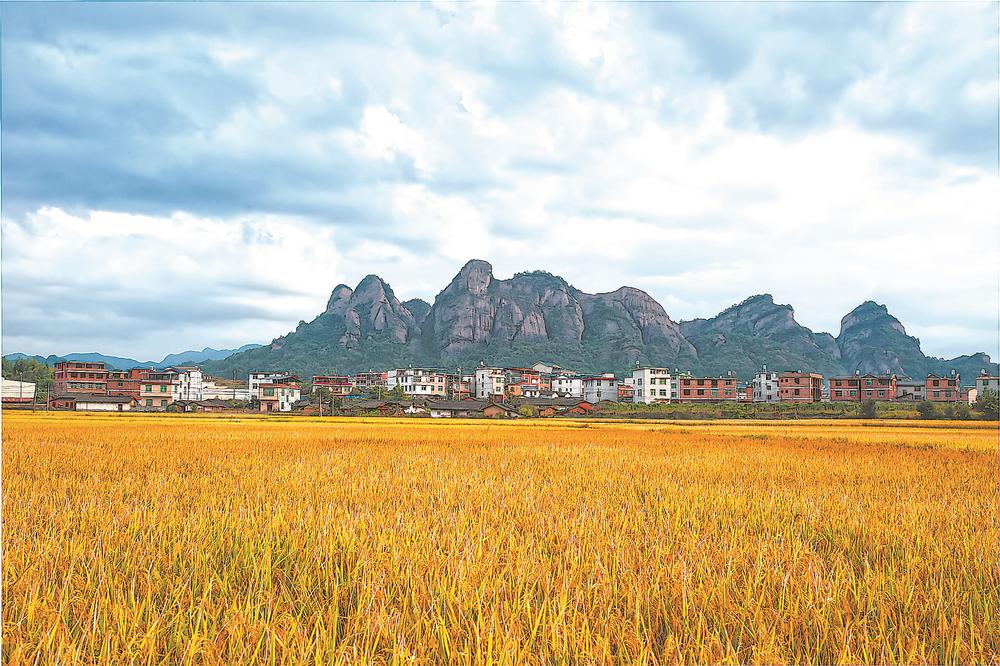

連城富硒水稻種植基地。(受訪單位供圖)

從礦物到食物的循環

隨着富硒“藏寶圖”的繪製愈加詳細,富硒産業的發展也趁勢而上。早在2016年11月,省農業廳下發《關於加快推進富硒農業産業發展的意見》,壽寧、詔安、明溪、三元區、連城等10個縣(區)成為第一批省級富硒農業産業開發重點縣。

然而,記者在採訪中注意到,不少居民對“富硒”這一概念仍十分陌生。“‘身在硒中不知硒’的現象普遍存在,想要將資源轉化為財富,富硒地區仍任重道遠。”在省地質調查研究院高級工程師王文俊看來,造成這一現象的原因主要有兩點:農作物獲取環境中的硒元素存在技術門檻,對硒的科普不足。

據了解,土壤、灌溉水源中的硒元素主要以無機硒的形態存在,且分佈較不均衡。即使是在富硒地區,也需要通過調節土壤酸鹼度、定期深耕、選擇適宜作物品種等措施活化土壤有效硒,才能讓作物將其轉化為有機硒,産出含硒量高的農産品。這是一項極精細的生産管理工作,用“一地一策”來形容並不誇張。

“農産品對硒的吸收受到多重因素影響。土壤富硒只意味着有利用潛力,其産出的不一定是富硒産品。”省農科院農業生態研究所原所長羅濤説,以土壤pH值為例,實踐證明,在pH值為6左右的弱酸性土壤中硒元素較容易被作物吸收。每一份土壤調理劑的使用,都要注意其對pH值、Eh值、有機質、金屬離子的影響。

從2016年開始,羅濤便和同事們以連城為試點開展富硒農産品規範化生産技術與土壤硒資源循環利用模式研究。如今,團隊不僅明確了主要作物的硒富集能力,用於指導農作物合理布局,還根據主要作物不同部位硒元素吸收特徵,突破了充分利用含硒農業副産物的關鍵技術。

“就硒含量而言,普遍呈現出蔬菜地下部>地上部、果實皮(殼)>果實、秸稈>谷殼>稻米的特徵。”省農科院農業生態研究所研究員黃秀聲介紹道,要想讓作物中很大一部分硒為人類所攝入,還需要經歷多次的轉化。

走進連城白鷺鴨開發有限公司的養殖基地內,只見白鴨三五成群,在清澈的山泉水裏嬉戲覓食。連城現有重點白鴨標準化養殖基地56家,實現全縣年出欄連城白鴨500余萬羽,依託這一肉蛋皆宜的水禽品種,該公司生産的富硒鴨肉、富硒鴨蛋多年前就已在恩施硒博會上獲得“名優硒産品”榮譽。除了地理上的天然優勢外,當地的富硒循環農業也功不可沒。

據公司負責人黃斯琴介紹,富硒農作物廢棄的秸稈、果實殼等被當地飼料公司加工後,可用於連城白鴨、福建黃兔飼養,産出的畜禽産品硒含量達0.34~0.59mg/kg。農牧廢棄物還可用於發酵堆肥,繼續硒元素的“循環之旅”。

在連城連天福鐵皮石斛示範種植基地,林下倣野生種植的鐵皮石斛枝條上盛開着鵝黃色小花,穿梭其中的工人們正忙於采收;而在位於連城新泉鎮的老五美食飯店裏,一盆盆香味撲鼻的藥膳湯被端上了飯桌,大受消費者喜愛。此類中藥材的栽培基質便來自當地花生殼、黃兔糞便等,其硒含量相較傳統基質提高了4.5%~33.3%。

“農作物中的天然硒來之不易,要讓它在種植業—飼料—養殖業—有機肥—種植業閉環中充分流動起來。”據羅濤介紹,省農科院已在連城項目區建立富硒種養循環産業示範基地6萬畝,開發富硒産品45種。除連城外,該模式還在詔安、大田、蕉城、明溪等地推廣應用,累計推廣173萬畝次,創造社會經濟效益4.87億元。

截至2024年上半年,我省共有13家企業取得22張富硒産品認證證書,10個富硒重點縣已擁有省級以上農業産業化龍頭企業158家,壽寧富硒茶葉、寧化富硒大米、詔安富硒青梅、雲霄富硒龍眼、連城富硒甘薯等富硒農産品品牌正不斷涌現。

産業融合孕育新“硒望”

讓硒實現從礦物到食物的循環已不再是難題,但富硒農産品的生産管理、檢測成本仍高於常規農産品,如何保證農戶生産富硒農産品的積極性?歸根結底仍需要市場認可、消費者買單。為了向大眾科普補硒的健康價值,我省各富硒地區都在不斷努力。

走進位於三明市三元區的山田鄉實業有限公司生産車間,伴隨着隆隆機器聲,一粒粒金黃的稻穀經過去石、礱谷、碾米等多道工序,搖身一變成為一粒粒瑩白清香的大米,裝入印有不同品牌的米袋中發往全國各地,其中也包含三元區的富硒農産品公共品牌“萬壽岩”。

2021年,該公司與三元區岩前鎮、莘口鎮等地的農戶簽約建設富硒米種植基地,提供産前、産中、産後一條龍技術服務,並對糧食實行兜底收購,如今廠區每日可生産大米300噸。然而,公司總經理陳麗精對記者坦言,即使知道自家部分産品的硒含量不低,也不會選擇挂上“萬壽岩”的牌子進行銷售。

原因何在?據陳麗精透露,當地每收購加工100斤的普通水稻成本是160元左右,而富硒水稻的成本則近200元,加工成大米後,每斤銷售價要貴上2到3毛錢,才不算是“砸了招牌”。然而,目前只有長三角、珠三角地區的客群對偏貴的富硒大米接受度較高,公司目前加挂富硒品牌售出的大米不到收購總量的20%。

我省富硒重點縣劃定以來,各地均推出了富硒農産品的公共品牌,如連城的“蓮鄉西遇”、大田的“硒望之田”、詔安的“福硒詔安”等。但多名農業企業負責人向記者介紹,富硒農産品難以賣出高價,像陳麗精這樣有憂慮的普遍存在。

“人體所需的微量元素眾多,看不見也摸不着,單純進行紙面上的補硒宣傳已遇到明顯的瓶頸。”在壽寧縣硒鋅辦副主任張田生看來,發展富硒産業不應囿於農業,還應依託地方資源稟賦,開發系統化的大健康産品線,以實際功效引導消費者轉變觀念,這也是壽寧縣近年推動富硒資源“接二連三”的工作思路。

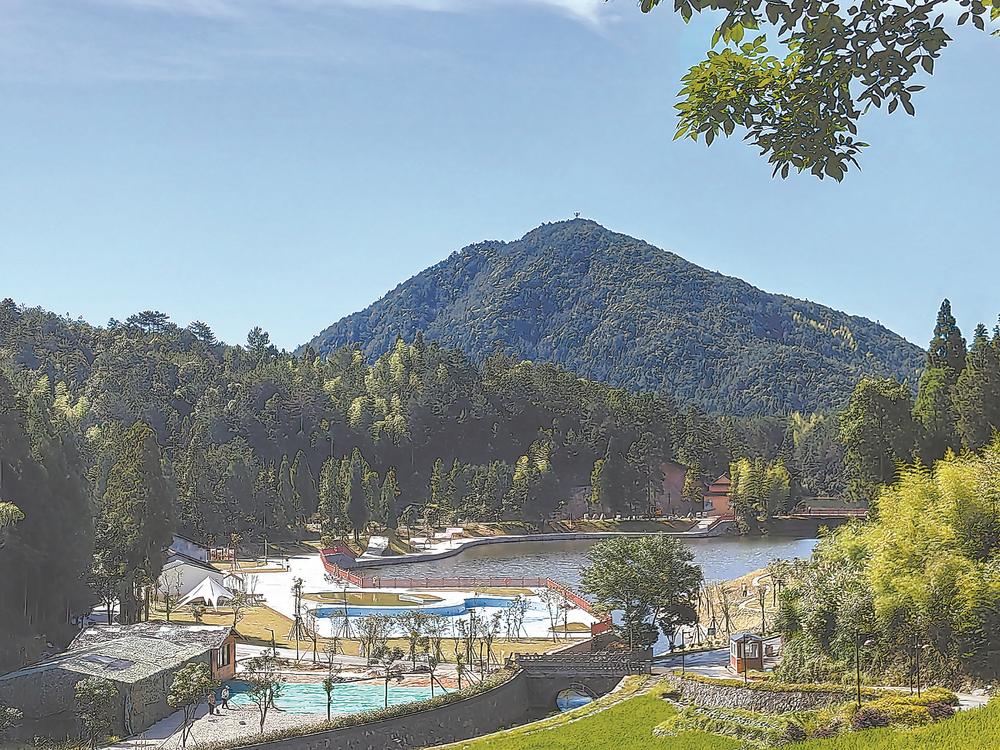

壽寧縣依託富硒資源,發展“硒鋅+康養+觀光農業”産業。圖為壽寧夢龍天池。記者 賴昊拓 攝

從壽寧縣城驅車20分鐘,便能到達海拔960米的清源鎮韶托村。群山環抱着一汪碧水,路邊的繡球花正開得嬌艷,鬱鬱蔥蔥的山林掩映着村內的古厝,其中不少已被改建為設施齊全的民宿。這裡是當地正全力打造的康養勝地夢龍天池,周邊清源鎮竹管垅鄉的3.6萬畝土地已被中國地質學會認證為天然富硒土地,且伴生有鋅元素。

周道清是韶托村內一處富硒功能康養基地的負責人,他告訴記者,基地目前主打“硒鋅+康養+觀光農業”的經營模式。消費者在欣賞湖光山色、暢享當地優質空氣水源的同時,也能親眼目睹、親身體驗農産品從生産到餐桌的全過程。“相較於傳統民宿,基地的受眾每次居住的時間更長,這樣才能更好展現富硒産品的康養效果。”周道清説。

壽寧縣硒鋅辦副主任張田生介紹,目前壽寧正打造以康養為特色的旅游度假目的地,全縣已擁有硒鋅康養床位472個。

除壽寧外,近年來,連城、詔安等地也陸續開展富硒康養體驗活動;詔安、壽寧摘得“世界長壽鄉”美譽;連城還常態開展“來連城 吃硒餐”富硒美食烹飪活動,組織名廚創新研發“紅衣花生豬尾煲”“雪地藏硒”等28道富硒美食,並生産相應預製菜……

一二三産同頻共振,富硒大省的土地上正努力做強“硒望”産業。(記者 賴昊拓)