上杭古田鎮歡樂谷

“梅花十八洞,洞洞十八洋,洋洋十八里,裏裏十八窟,窟窟十八隻金交椅。”這是一首在閩西地區廣為傳唱的古老民謠,唱的便是位於龍岩的福建梅花山國家級自然保護區。

福建梅花山國家級自然保護區地處福建省龍岩市新羅、上杭、連城三縣(區)交界地帶,總面積22168.5公頃,森林覆蓋率達90%以上,被譽為“北回歸荒漠帶上的綠色翡翠”。遮天蔽日的原始森林、聳立綿延的奇岩怪石、種類豐富的地下礦藏、珍稀薈萃的物種資源、豐富多樣的人文景觀等,環梅花山區域坐擁得天獨厚的旅游資源。但多年以來,由於種種原因,環梅花山區域的旅游資源處在相對較低水平開發階段,僅有古田會議舊址、梅花山虎園等少數景點為人所知。

可喜的是,近年來,乘着鄉村游、生態游、紅色游等旅游産業發展風生水起的東風,龍岩邁出了整合梅花山旅游資源,打造環梅花山旅游圈的步伐。

梅花山索道

政府的打造

不僅要將游客吸引進來,還要讓游客留得下來。一場激活古田梅花山旅游潛力的行動正在進行中。

近年來,龍岩市、上杭縣積極搶抓黨中央國務院支持閩西革命老區高質量發展示範區建設的重大機遇,積極推動古田紅色旅游融合發展試點創建工作,着力推動古田梅花山文旅康養試驗區建設。

“早在疫情之前,我們就着手謀劃古田梅花山文旅康養試驗區建設。”古田聖地旅游投資開發建設有限公司(以下簡稱“古田聖地旅投公司”)副總經理廖金媛説。2019年上半年,以龍岩市委主要領導挂帥的古田梅花山文旅康養試驗區領導小組成立,並組建了古田聖地旅投公司。

“這兩年包括古田旅游區在內的環梅花山旅游變化非常大,特別是今年以來我們增加了很多新的旅游項目。”介紹起景區的新變化,廖金媛頗顯自豪,“我們把紅色旅游培訓和生態休閒康養作為推動高質量發展的‘雙引擎’。其中,紅色旅游培訓以古田紅色教育培訓基地、古田國防教育培訓基地、上杭縣步雲生態文明思想教育基地3個項目為重點。”

“以古田國防教育基地為例,該項目將建設實彈射擊場、飛碟打靶場、戶外沉浸式對抗體驗場及國防科技教育展示中心等,為國防教育、研學體驗提供好去處。”古田聖地旅投公司黨委書記、董事長嚴新華介紹説。3個項目不僅豐富了古田紅色旅游的業態,也在一定程度上彌補了景區住宿資源緊張的短板,僅步雲生態文明思想教育基地就可為景區增加近400個床位。

生態休閒康養方面,古田精心策劃了一批高質量的互動體驗、生態康養的文旅項目,特別是梅花山景區內的二次消費體驗項目,為梅花山帶來了不少人氣。

梅花山景區的二次消費項目中,最吸睛的當屬梅花山虎園新地標——摩天&&。摩天&&位於海拔1388米尖峰頂崖壁之上,由52米懸挑的玻璃&&、塔高約32米的無軸摩天輪、全長180米的空軌觀纜車組成,游客可實現720°旋轉觀賞梅花山森林景觀。“這種三合一的摩天&&項目在國內屬於首創,目前已經通過驗收,計劃在明年元旦或春節前後正式上線。”廖金媛説。

梅花山內,梅花山纜車索道、森林滑道、高空鞦韆、親子樂園等娛樂項目落地開花;“梅花山虎園賞梅節”、古田油菜花季宣傳推介等系列活動先後上線;紅色精品線路、生態游線路、紅綠融合線路、森林療養線路等精品線路串點成線,打出了梅花山旅游資源開發的組合拳。

廖金媛説:“更符合年輕人消費需求的二次消費項目上線後,游客們有了更多游玩的選擇,今年國慶期間旅游收入近500萬元,人均消費由60多元提高到80多元。”據了解,今年以來,古田梅花山文旅康養試驗區共接待游客近200萬人次,帶動旅游綜合收入超7億元。“五一”小長假期間,接待游客超10萬人次,古田-梅花山景區單日最大游客接待量超3萬人次,收入及人數分別比2019年同期上漲155.6%和75.73%。

山村的覺醒

在官方有意打造環梅花山旅游圈的影響下,位於梅花山自然保護區內的一些村莊也逐漸覺醒,主動打破“捧着金碗沒飯吃”的窘境,利用自身資源稟賦,發展各具特色的鄉村旅游。

傳承古韻,建設民俗旅游新業態。

新羅區萬安鎮竹貫村

新羅區萬安鎮竹貫村坐落於梅花山南麓,“中國歷史文化名村”的榮譽是竹貫村的特色名片,人文歷史底蘊深厚自然成為竹貫村發展鄉村游的支柱底氣。近年來,竹貫將古韻傳承和鄉村振興有機融合,修繕古村落,引入“創客”思維,建設民俗旅游新業態。

竹貫村內元、明、清10多處古跡林立,沿河兩岸30余座古民居和明清時期古建築保留完整。秉持“修舊如舊”原則,竹貫村對村內多座古建築進行了修繕保護。此外,竹貫村還引入“創客竹貫”發展理念,挖掘當地花燈、紅曲酒等非遺資源,開發體驗式文旅項目。通過花燈傳習社、浣雪居造紙坊體驗館、紅曲酒體驗館三所民俗文化體驗館,游客可在親手製作的過程中感受非物質文化遺産的魅力。竹貫還打造了親子互動親水步道項目,開放紅四軍在萬安陳列館、楊世寧事跡陳列館,並通過竹貫休閒旅游合作社“三統一”運營,建設集“親子、研學、休閒”為一體的民宿産業集群。

據了解,目前,竹貫有3家農家樂、10余家民宿,床位近百個,每年的游客接待量在20萬人次左右。2022年村集體經濟收入較2021年增長18.5%,2023年村集體經濟預計將繼續增收約20萬元。

親近自然,探索綠色旅游新方向。

地處梅花山保護區核心地帶的上杭縣步雲鄉桂和村,自然環境優越,生態資源豐富,森林覆蓋率達到97.3%,分佈着全省保存最為完整的長苞鐵杉群落。桂和村黨支部書記官子珠説:“發揮生態優勢是我們村錨定的發展方向。”

依託生物多樣性優勢,桂和村建立了總面積約3000畝的梅花山科教園。科教園集科學研究、自然教育、戶外旅游、康養度假為一體。行走在生物多樣性研學區,可近距離感受大自然的奇花異木;漫步在野外科考體驗區中,切身體驗科學考察的樂趣;來到現代農業觀光區,欣賞邊緣山村的現代氣息。

“科教園建成之後,很多老師或者家長都願意帶着孩子來這裡爬爬山,認認樹種。”官子珠説。

為提高旅游服務質量,桂和村還將舊房子改造成村級游客服務中心、游客接待廳等場所,開辦了8家市級“森林人家”民宿,進一步完善桂和村旅游基礎設施。

官子珠&&:“現在每年進村游玩的游客有12000多人次,今年‘五一’和‘十一’期間的游客量就有3000多人次。”

用好資源,打造鄉村特色旅游品牌。

新羅區江山鎮雙車村新建的溫泉民宿

新羅區江山鎮雙車村生態優良,擁有豐富的溫泉資源,2019年開始,村黨支部書記兼村主任范鬱貴帶頭利用村裏的生態和溫泉資源開發溫泉農家樂、民宿,去年又新增了夏季水上滑板、划艇等游樂項目。目前,村裏有農家樂2家、民宿2家,接待床位30多個,實際居住人口只有180多人的小山村每年接待游客上萬人次。

“我們利用鄉村振興項目建設資金建設的6棟溫泉民宿已經完工,定位中高端,目前正在公開招標引進第三方機構進行運營,項目投入使用後不僅將進一步為村裏的溫泉旅游增加新的亮點和人氣,也可為村集體增加收入。”范鬱貴信心滿滿。

突破限制,開闢全域旅游新路徑。

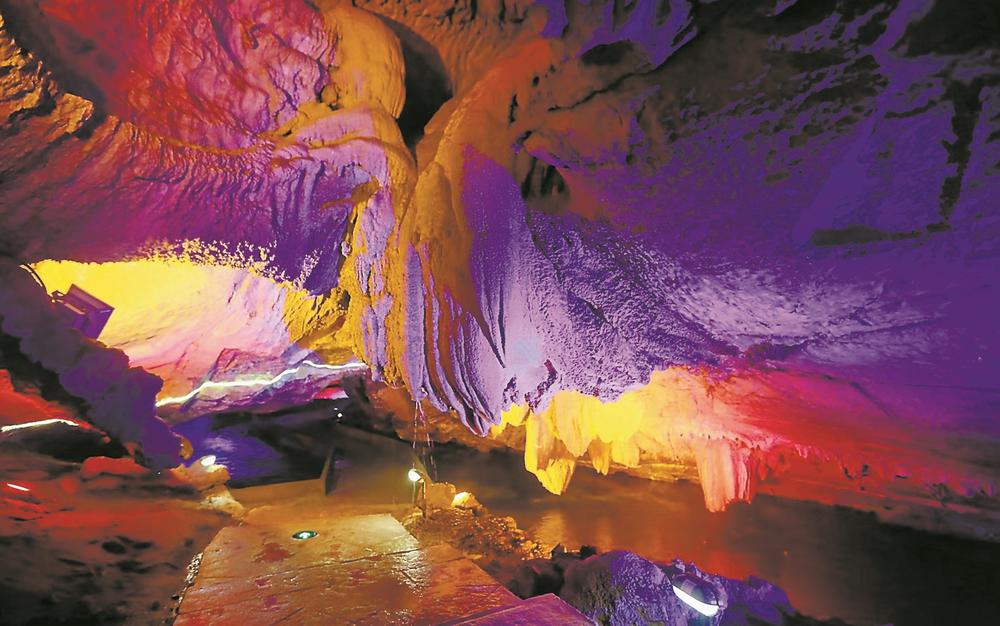

連城賴源溶洞

坐擁梅花山脈近三分之二資源的連城縣則是整合賴源、姑田、莒溪、曲溪等4個鄉鎮18個村莊旅游資源,打破村莊行政區域限制,推動環梅花山旅游發展。

在連城曲溪鄉,馮地村建起了生態休閒公園,打造了“竹林氧吧”,興辦了農家樂,為游客提供一站式服務,村裏的土雞、筍幹、黃皮菇等都成為熱銷土特産;羅勝村舉辦鄉村旅游文化節,村民們用客家人特有的方式迎接貴客,並呈上糖糍粑、清明粿、羅勝陳釀“將軍紅”等富有羅勝氣息的客家美食,吸引各地游客紛至沓來。

據統計,僅去年,主動融入環梅花山生態景區建設的曲溪鄉全鄉接待游客4.5萬人次,實現總收入500萬元,同比增長15%。

新羅上杭交界的梅花山黃連盂

前行的方向

無論是官方還是民間都在圍繞環梅花山旅游建設持續發力,雖然取得了一定成效,但環梅花山旅游距離成為一個具有高知名度的成熟旅游品牌還有很長的路要走,環梅花山旅游圈在規劃開發過程中難避磕絆阻礙。

統籌協作乏力。環梅花山旅游管理和開發,涉及多個縣、區,且地域範圍廣闊,但目前缺乏協調統一的強有力管理開發機構,尚未形成旅游整體。梅花山旅游區內的景點分散,景點開發存在“縣自為戰”的局面,在溝通&&、資源共享方面做得不夠,整體優越性未得到發揮,旅游規模效益無法形成。

“從步雲索道下站到雙車,還有一段約12公里長的路,只有5米寬,彎多,不好走,而這12公里的路一半屬於新羅一半屬於上杭,怎麼拓寬需要兩個縣共同協調統籌,這讓村裏頭疼不已。”范鬱貴坦言。

資金扶持不足。梅花山自然保護區內的多數村莊隱於深山之中,發展水平落後,部分村莊更是在這兩年才脫掉貧困村的帽子。要想發展旅游産業,前期投入大量資金必不可少,而缺少資金支持的鄉村在發展旅游時往往陷入“心有餘而力不足”的困境。官子珠也透露道:“我們現在面臨的最大問題就是資金不足,目前村裏的床位只有30多個,遇到旅游高峰期就是一床難求。”資金不足的情況下,游樂項目單一乏味、旅游産品粗製濫造、配套設施供不應求等問題便如影隨形,交通基礎設施落後更是成為周邊鄉村發展鄉村游的一大掣肘。梅花山保護區內大部分建制村入村道路設施等級偏低,道路狹窄彎曲,大型車輛難以通行,小型車輛也會遇到會車困難等問題。官子珠説:“現在村裏的道路太窄,游客一多就容易交通堵塞,也存在安全隱患。”

專業人才稀少。青壯年勞動力外流是落後地區的通病,梅花山保護區內的各個小山村也不免存在人口外流、老齡化嚴重等問題。産業發展依託智力,項目建設需要人力,但這些小山村卻缺乏專業人才來為山村旅游出謀劃策,也缺少專業人員管理運營景點項目和配套設施。即便是成立了專業旅投公司的古田梅花山景區,也面臨景區內從業人員的服務意識和服務水平不高,旅游服務工作規範化、人性化、個性化水平有待提升的問題。

宣傳力度不夠。環梅花山旅游的市場目前定位主要在本縣、本市游客身上,很少走出去宣傳促銷,沒有充分利用“互聯網+”及多元化的宣傳手段,也缺乏專業的宣傳及活動策劃團隊。

環梅花山旅游開發如何突破,走出一條高質量的旅游發展路子?有關各方任重而道遠,還需秉持開拓精神,在創新中開闢新道,在摸索中穩步前行。(見習記者 徐士媛 記者 張傑 通訊員 溫連光 林斯乾 黃水林 文/圖)