水産店工作人員和施工隊合力將炮筒移出土坑。(受訪者 供圖)

銹跡斑斑的火炮。

水産店已裝修完畢,圖中人員所在處即為火炮發現處。(記者 柯愷筠 攝)

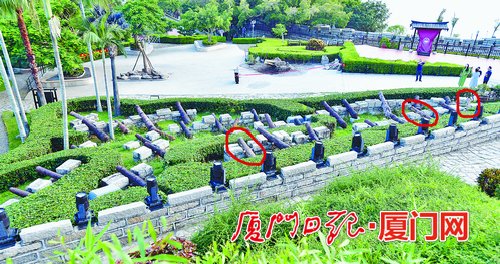

此次發現的火炮(圖中畫圈處)已安置在胡裏山炮&的明清火炮展示區。

火炮發現地附近曾是海防前線,火炮附近都是沙子。(受訪者 供圖)

●發現地點:洪本部街一水産店地下約1.3米深處

●形制大小:兩門長約152厘米,口徑約22厘米,最大尾徑約28厘米;另外一門長約112厘米,口徑約15厘米,最大尾徑約20厘米

●火炮鑄造於何時?

或為清道光或咸豐年間鑄造,距今至少160年

●為何在這裡出現?

八市附近或曾建有防禦工事,環島路沿線曾有諸多防禦炮&

八市一水産店裝修,工人挖着挖着,竟發現兩枚“炮彈”!店主匆忙報警後,不僅派出所民警、專業排爆民警趕到現場,就連博物館的專家也來了。

這竟是一場文物發現之旅——經專業人員鑒定,兩枚“炮彈”實為清代火炮。發掘清理過程中,他們又在兩門火炮的下方發現了第三門。

火炮為啥藏身農貿市場?它們將何去何從,又有什麼樣的保護利用價值?昨日,記者走訪三門火炮的發現地及“棲身處”——胡裏山炮&,並請專家做相關解讀。

發現

水産店挖過濾池

挖到形似“炮彈”的硬物

火炮被發現的位置,地處八市洪本部街的水産店內。

店主蔡先生回憶,7月14日中午11點,工人正在水産店內挖兩個過濾池。“挖到1.3米深時,看到兩個硬物。起初以為是石頭,再看覺得是水管,再挖深一些,形狀清晰了,才意識到可能是炮彈。”他説。

由於繼續下挖可能有“爆炸”風險,工人們立即停工,報警求助。隨後,鷺江派出所民警、專業排爆民警等趕到現場。經鑒定,硬物不是炮彈且沒有爆炸的危險。據派出所民警介紹,硬物外表銹跡斑斑,還沾着很多泥土,長度在1.2米至1.5米,單個的重量約150公斤。確定沒有爆炸的風險後,思明公安分局治安大隊民警當即向相關部門通報了該情況。

很快,博物館專家等陸續前來。在這一過程中,蔡先生得知:眼前的東西是清朝的火炮,“年齡”預計超過160歲;而店面所處的位置,當時還曾是海防前線。“難怪,挖過濾池的時候,地下都是沙子。”蔡先生説。

蔡先生透露,自己在八市開店22年了,此番發現火炮的店面是他於今年7月租下的,上一任租戶開的是理髮店。“事發當天,周邊大部分鄰居以為我們挖到了金子,知道是火炮的並不多。”蔡先生説,為了不影響開店進度,他們並未聲張,周邊的店家也因此頗有議論。

處置

將申請文物定級

並進行修復和保護

火炮不止兩門。參與現場勘探挖掘的廈門市博物館副研究員逯鵬告訴記者,相關研究人員又在兩門火炮的下方發現了第三門。經測量,三門火炮中有兩門規格相倣,它們長約152厘米,口徑約22厘米,最大尾徑約28厘米。另一門則略小些,長約112厘米,口徑約15厘米,最大尾徑約20厘米。

“火炮太重了,4個人都抬不起來。”蔡先生説。最終,三門火炮是在博物館工作人員指導下,由水産店工作人員和施工人員合力抬離土坑的。

從蔡先生提供的視頻中可以看到,火炮被粗繩綁在扁擔上,由5名男子肩挑扁擔抬起。“一,二,三……”視頻中,有人喊號子,統一發力,每移動一小步,就要停下調整。

目前,三門火炮已在胡裏山炮&的明清火炮展示區“安家”。記者昨日在胡裏山炮&看到,相較於周圍其他火炮來説,這三門火炮呈現明顯的土色、腐蝕情況也比較嚴重。胡裏山炮&工作人員告訴記者,後續,他們會為三門火炮申請文物定級,屆時,會有專業人員進行修復和保護工作。

【解讀】

根據形制和樣式推測

或為清代紅夷大炮

“有些火炮上會有銘文,寫明鑄造者、鑄造時間,甚至是重量。”廈門市博物館副研究員逯鵬介紹,不過,此次發現的三門火炮均銹蝕嚴重,看不到銘文。根據以往有銘文火炮的形制和樣式,研究人員推斷,它們可能是清道光或咸豐年間所鑄造的紅夷大炮。

那麼,這些火炮為啥會藏身於農貿市場的地下?逯鵬解釋,早年間,八市附近可能建有防禦工事,“環島路沿線曾有白石炮&、石壁炮&(長列炮&)等諸多防禦炮&,再延續至沙坡尾、第一碼頭附近也都有清代防禦工事。”

胡裏山炮&工作人員介紹,景區內的60門明清火炮(含此次發現的3門),大多數是近二三十年出土的。它們之中,有的因廈禾路改造而被發現,有的則來自胡裏山炮&附近的濱海地帶。

逯鵬&&,作為歷史文物,這三門火炮在一定程度上見證了廈門從海防城市轉變為福建省重要貿易港口的過程,此外,它們或鑄造於鴉片戰爭前後,也是一段抗爭歷史的重要物質載體。“對於研究人員研究火炮的發展歷史、形制演變等,也是較有意義的實物資料。”逯鵬説。

【點擊】

紅夷大炮的炮彈

多為鐵制實心球

資料顯示,紅夷大炮的原型是歐洲在16世紀發明的長身管、紡錘形結構的火炮。它於明代後期傳入中國,並很快被仿製。所有類似設計的火炮都被中國統稱為“紅夷大炮”,有時候,也被叫作“紅衣大炮”。

逯鵬介紹,紅夷大炮是一種前膛式火炮。使用時,一般先把火藥從前膛推到後膛,再從前膛填入炮彈。紅夷大炮後膛的尾部有放引線的地方,用引線點燃火藥後,火藥的衝擊力會將炮彈推出。

“炮彈一般是實心球,以鐵制居多,類似於我們現在常見的鉛球。”逯鵬説,當時的炮彈沒有炸裂或爆炸的效果,而是憑藉着向外推的物理衝擊力進行攻擊的。通常來説,炮彈的射程不遠,在1公里以內。(文/記者 羅子泓 柯愷筠 程午鵬 實習生 張昊洋 通訊員 思公政 圖/記者 張江毅 實習生 馬娟)