【原標題】“興隆場的鄉親們一直記得伊莎白”——重慶小鎮見證跨世紀異國情緣

文/本報記者 張琴 趙小帥

“你好,張鑒!我弟弟剛剛告訴我,老媽寫的英文版《興隆場》最近又來了些版稅。數額不多,你有什麼好建議嗎?給上次我沒能去大興參觀的兩所學校買足球吧!”

在離開重慶璧山大興鎮(1940年叫興隆場)6個月後,73歲的柯馬凱近日給璧山作家好友張鑒發來一條信息。

柯馬凱信中的“老媽”就是加拿大人伊莎白·柯魯克。2019年,伊莎白獲中華人民共和國“友誼勳章”;2023年,108歲的伊莎白在北京辭世。遵照伊莎白本人遺願,喪事從簡,遺體捐贈醫學研究,不舉行告別儀式。

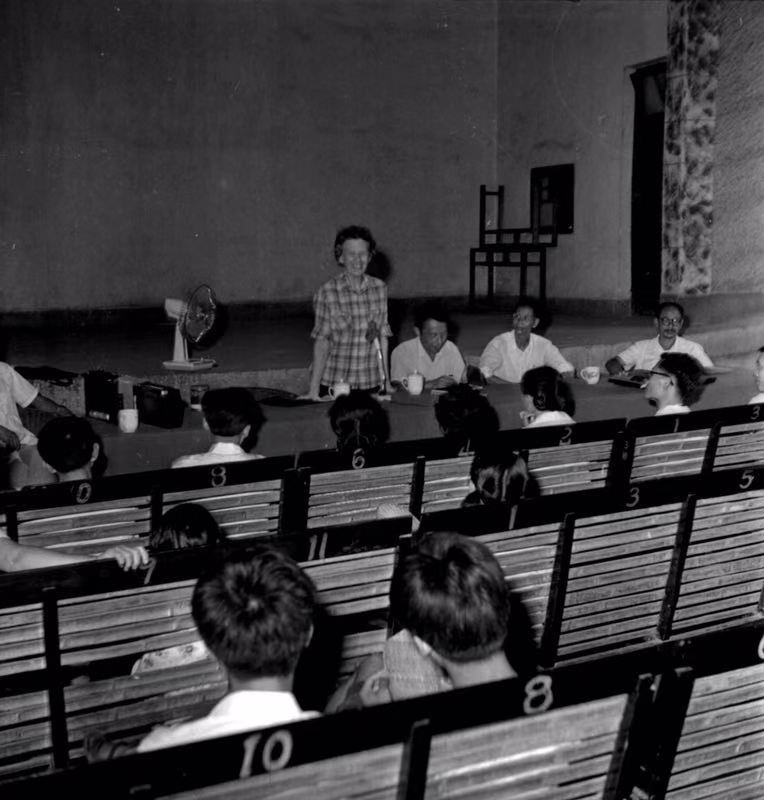

1981年,伊莎白(中)到大興鎮搞社會調查走訪群眾。(谷海才 攝)

播下平民教育的種子

作為一名教育家、人類學家、社會學家,伊莎白在1940年來到重慶璧山區興隆場,參加鄉村建設實驗項目。20世紀80年代到21世紀初,她先後六次重返故地,出版了兩部與興隆場有關的人類學著作。悠悠七十余載,一位異國他鄉的友人為一個中國西南小鎮着墨,給後世留存了一份珍貴的社會風俗檔案。

“她幾十年圍繞興隆場整理寫作,回味書寫的過程就是和興隆場人民的再一次交流,她的心重新回到了興隆場。”在張鑒看來,興隆場不僅是伊莎白生命的一部分,也是整個家族的一部分,更是中國百年近代史的一個縮影。

今年5月底,柯馬凱回到大興鎮。在大興初中嶄新的塑膠運動場上,他激動地奔跑了起來,當看到一處浮雕時,他凝神靜佇。這面長約16米、高約2米的大理石墻上雕刻着小橋遊船、男耕女織……描繪出20世紀40年代大興鎮的社會面貌,勾勒出伊莎白在此進行平民教育、社會調查的圖景。

石墻正中間,就是伊莎白《興隆場——抗戰時期四川農民生活調查(1940-1942)》的書封浮雕。“Xinglong Chang:Field Notes of……”柯馬凱一邊指着英文字母,一邊喃喃細語,“我要把這些拍給我的家人看,看來興隆場的鄉親們一直記得母親。”柯馬凱的感動溢於言表。

80多年前,伊莎白和好友在興隆場開辦識字班“掃盲”,如今,孩子們擁有了自己的學習園地。課餘時間,他們在石頭上畫畫,創作了大興初中別具一格的石頭畫;傳統牛皮鼓製造工藝是璧山區一項市級非遺,每逢大興鎮葡萄節,孩子們還會敲打牛皮鼓進行表演。

“叮鈴鈴!”下課鈴聲響了。“我們去看看孩子們吧。”柯馬凱禮貌地中斷了採訪,出門奔向操場,在孩子們的雀躍聲中,他被圍擁在中間……

很顯然,孩子們熟悉他和“老媽”的故事。

2004年,80多歲的伊莎白最後一次來到興隆場。當時,小鎮特意安排她在曾經非常熟悉的武廟午休,這是一處承載了她過往記憶的場所。從武廟到文廟,一條街縱貫南北,82戶人家分列兩旁,這就是歷史中的興隆場。時代的巨流下,小小的興隆場生出“枝蔓”,人口發展到近6萬人,成為璧山區人口數量第一大鎮,這就是今天的大興鎮。從大興鎮鎮政府出發,沿興隆街向北,就到文廟舊址,現在是大興小學。1935年,興隆場創辦的第一所小學也設在文廟,伊莎白在這裡開辦婦女識字班,播撒下平民教育的種子。

1981年,伊莎白到大興鎮搞社會調查,參加座談會。(谷海才 攝)

“當年的興隆場終於興隆了”

去小學的路上,柯馬凱興致勃勃地觀察着一切,垃圾分類、天然氣灶、蛋糕甜品……“他母親寫過的所有東西,他母親走過的任何一個地方,他都感興趣。”張鑒由衷感慨。

大興小學從遍地狼藉中拔地而起,困難時期,學校一度靠編織竹篾作窗戶擋風禦寒。如今,這裡煥然一新,四層校舍樓呈“凹”字挺立,網絡教室、實驗室、圖書室等功能室配備齊全。

從食堂到教室再到辦公室,柯馬凱邊走邊看,成群結隊的孩子們圍攏過來,有人躍躍欲試想用英語交流,話剛到嘴邊,突然跑回教室拿來了英語課本,邊説英語邊翻書找詞……“I love you”,人群中不知道誰冒了一句。柯馬凱哈哈大笑,望向孩子回道:“I love you too!”

“這就是我想看到的學校,我想看到的學生!”小雨淅淅瀝瀝下了起來,柯馬凱意猶未盡。

86歲的老人劉成碧特意從家裏趕到學校,見到柯馬凱後,握着他的手説:“我們都老了,伊莎白,我們都很想念她!”在20世紀40年代,伊莎白和好友在興隆場創建了西醫診所,成為當時四川境內少數幾個擁有西醫診所的鄉鎮。從那時起,劉成碧一家就和伊莎白結緣。

“西醫診所是鄉村建設實驗項目中最成功的,它一點點改變了當地百姓封建迷信的思想,向他們灌輸衞生知識,逐步贏得了鄉民信任。”張鑒説。

1941年底,伊莎白離開了興隆場。

14個月的時間,關於興隆場的筆記資料初步得以夯實,在此後的歲月裏,這批資料不斷完善豐富,書中的人物漸漸成為柯馬凱口中“興隆場的娘家人”。而書中的故事,大至場鎮方位,小至一個泡菜罈子,都成為貫穿伊莎白母子一生的主題。

臨行之前,柯馬凱想去茅萊山看看。像“老媽”一樣,爬一次茅萊山,告別興隆場。

2022年,茅萊山隧道貫通,大興鎮居民告別了伊莎白所記述的人們翻山越嶺進城的歷史。“我來這裡不僅是為了追尋母親的記憶,更是為了看到這裡的變化,母親當年的興隆場如今終於興隆了。”柯馬凱説。

百年之前,出生於四川的伊莎白不懼硝煙炮火,扎根在熱愛的中華大地之上;百年之後,出生於北京的柯馬凱及其子孫已經六代人定居中國,繼續傳承母親的教育事業以及對這片土地和人民的深情厚誼。

刊於《參考消息》2024年12月12日第9版

編輯 張伊宇