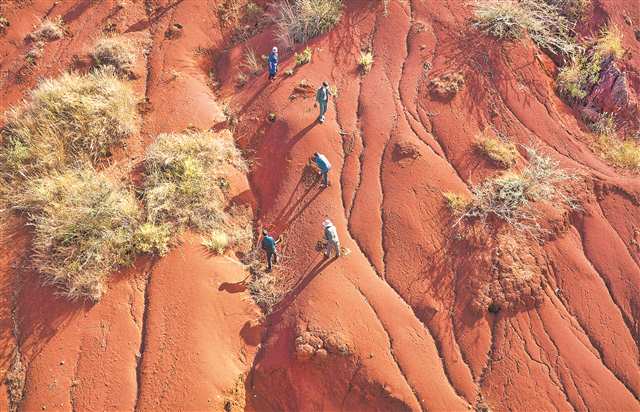

十一月十九日,雲南省昆明市尋甸回族彝族自治縣柯渡鎮黃梨灣,雪寶山保護區工作人員和村民們正在忙着栽種崖柏幼苗。記者 張春曉 攝\視覺重慶

初冬,彩雲之南的陽光溫暖和煦。

雲南昆明市尋甸回族彝族自治縣柯渡鎮新莊村黃梨灣,紅色的土壤裸露在陽光下,綿延成雲貴高原的亙古與蒼涼。

雨水沖刷出千溝萬壑的紅土地上,雪寶山國家級自然保護區管理事務中心(以下簡稱“雪寶山保護區”)工作人員與當地村民一起,栽下一株又一株青青的崖柏幼苗。

崖柏成行,在紅土地上迎風生長。

崖柏,是恐龍時代白堊紀的孑遺植物,為世界上最稀有、最古老的裸子植物,是遠古時期遺存下來的珍稀瀕危物種,號稱“植物活化石”,也被稱為植物界的“大熊貓”。

如今,雪寶山保護區經過多年科研攻關,已人工繁育崖柏270萬餘株,成功野外回歸75萬餘株,並已在全國17個試驗地點成功開展崖柏的遷地保護和適應性栽培,共計移栽崖柏苗木5000余株。

柯渡鎮,正是崖柏遷地保護和適應性栽培的又一選擇。

崖柏幼苗開啟昆明之旅

崖柏與柯渡鎮結緣,源起2023年10月以來,民盟重慶市委會對口昆明市開展長江生態環境保護民主監督。

在監督工作中,民盟重慶市委會了解到昆明全年降雨量不大,有的區域比較乾旱、石漠化現象嚴重,具有喀斯特地貌特徵,而雪寶山保護區的崖柏生態適應性強,根係異常發達,對瘠薄、乾燥的環境耐受度高,是喀斯特岩溶地區及乾旱地區的優質造林樹種,其優異的防沙抗旱、保水固碳功能對昆明規模化造林具有潛在的巨大生態價值。

“今年9月,民盟重慶市委會向昆明市建議引進崖柏進行試驗性栽培,促進生物多樣性保護,探索生態修復的新路徑,得到了昆明市林草局、民盟昆明市委會等單位的認可。”民盟昆明市委會專委辦主任涂滇雲介紹。與此同時,民盟重慶市委會參政議政工作委員會調研組專程赴雪寶山保護區實地考察崖柏的生長狀況,建議雪寶山保護區到昆明進行崖柏試驗性栽培,得到了雪寶山保護區的大力支持。

10月21日至23日期間,民盟重慶市委會、雪寶山保護區聯合考察組共同赴昆明市西山林場、尋甸縣對接崖柏的試驗性栽培事宜,並實地考察試驗性栽培的意向性基地。

11月18日,雪寶山保護區副主任鄔黎及保護管理科科長朱志強,工作人員蔡松余、范美勇等攜近千株崖柏幼苗來到昆明市進行適應性栽培,其中柯渡鎮栽植500株,其餘的栽植於西山林場。

柯渡鎮紅土地上崖柏幼苗扎根

11月19日清晨7點左右,高原的陽光剛剛在地平線上露臉,朱志強、范美勇和柯渡鎮林業站站長蔡劍華卻已帶着新莊村村民楊昌紅、楊勝雄等人在黃梨灣紅色的坡地上忙碌多時。

送到柯渡鎮的500株崖柏幼苗中,將有250株被栽植在黃梨灣,另外的250株將被栽植在柯渡鎮三井水村的馬鞍子坡地上。

“我們這裡的土壤以紅土為主,含鐵、鋁等成分較多,有機質少、酸性強、土質黏重,土壤肥力低。”蔡劍華介紹,在植被稀疏、紅土裸露的區域,水土流失也較為嚴重,“如果崖柏能夠在紅土地上成功存活並生長,將為我們提供一個植樹造林、改善生態環境很好的選擇。”

栽植過程中,人們發現了新的問題:黃梨灣地勢較高且陡峭,沒有水源,從何處才能找到崖柏栽植需要的定根水呢?

“我們把水箱放在三輪車上,把水箱灌滿水拉到黃梨灣高處,再從水箱裏接出管子挨個給崖柏澆水。”楊昌紅介紹,三輪車拉一趟的水量比10個人背一趟還多,省時省力。

午後兩點過,黃梨灣的崖柏順利栽植完成時,馬鞍子坡地上,鄔黎、蔡松余帶着幾名村民卻依舊忙碌着。

與黃梨灣紅土裸露的情況不同,馬鞍子坡地上雜草、灌木叢生、荊棘密布,一人多高的雜草和灌木叢下還掩藏着無數裸露的石頭。

“這裡是典型的喀斯特地貌,30多厘米的土層下全是石頭,所以地表上長的全是雜草和灌木。”鄔黎介紹,要在馬鞍子栽植崖柏,首先就要清理表層的草叢和灌木,“開條人走的路下來都困難,工作進度就非常緩慢。”

一直到下午6點左右,馬鞍子的工作才順利完成。此時,楊文忠等三井水村村民的手上、臉上早已被荊棘劃出了許多血口子。

近500株崖柏幼苗落戶西山林場

昆明西山林場,是此次崖柏昆明之行的第二個地點,近500株崖柏幼苗將在此安家落戶。

“近500株崖柏,我們會分成兩個區域栽植。”西山林場場長王昌洪介紹,棒龍頭以喀斯特地貌為主,雜草、荊棘叢生;石門砍則以沙礫為主,石漠化嚴重。

11月21日清晨,棒龍頭山坡上,雜草、荊棘已被清理,裸露的山石中間一個個樹坑已準備就緒。

西山林場工人趙美仙等人細心地栽植着崖柏幼苗,覆土、壓實、澆水……

清晨的陽光碟機散薄霧,遠處的昆明城區和滇池清晰可見。

“西山林場所在的這片區域,不僅是昆明的綠肺,也是滇池重要生態涵養地。”王昌洪告訴記者,希望崖柏能夠在棒龍頭紮下根、茁壯成長,成為保護區域生態環境重要的一分子。

在棒龍頭栽下320株崖柏幼苗後,人們轉戰石門砍,繼續栽植剩餘的崖柏幼苗。

雲南省林業廳曾在石門砍推廣《滇池流域低效林改造技術推廣與示範》項目,發揮鄉土樹種四照花、華山松、高山栲、冬櫻花等適應能力強、抗性強、綠化效益顯著的特徵建立示範區。

如今,曾寸草不生的石門砍砂礫地上有了稀疏的植被,但效果並不明顯。

“這樣的環境,對崖柏幼苗是嚴峻考驗。”鄔黎介紹,雖然崖柏耐瘠薄、耐寒冷、抗旱性強,能在懸崖峭壁的石縫中扎根,但崖柏幼苗還比較脆弱,在嚴重沙化的石門砍區域栽植,成活率不容樂觀,“崖柏的適應性栽培,就是要試驗崖柏在不同氣候、土壤條件下的生長狀況。如果在石門砍能夠成功存活,就能為下一步在氣候條件更為惡劣、更為貧瘠的沙漠地區適應性栽培提供借鑒。”

日落西山、晚霞染紅天際時,近千株崖柏幼苗全部栽植完成。高原的晚風裏,青青的崖柏幼苗輕輕搖曳。