編者按:肖鳴鏘,中共地下黨員、重慶日報社高級記者、離休幹部,因病醫治無效,於2024年10月29日晩21點02分去世,享年94歲!兩江觀媒微信公眾號特轉發《重慶日報》今年刊發的《94歲女報人肖鳴鏘:以筆述史的精彩人生》一文,以此送別懷念老人!向人民的優秀記者肖鳴鏘同志致敬,願老人家一路走好!

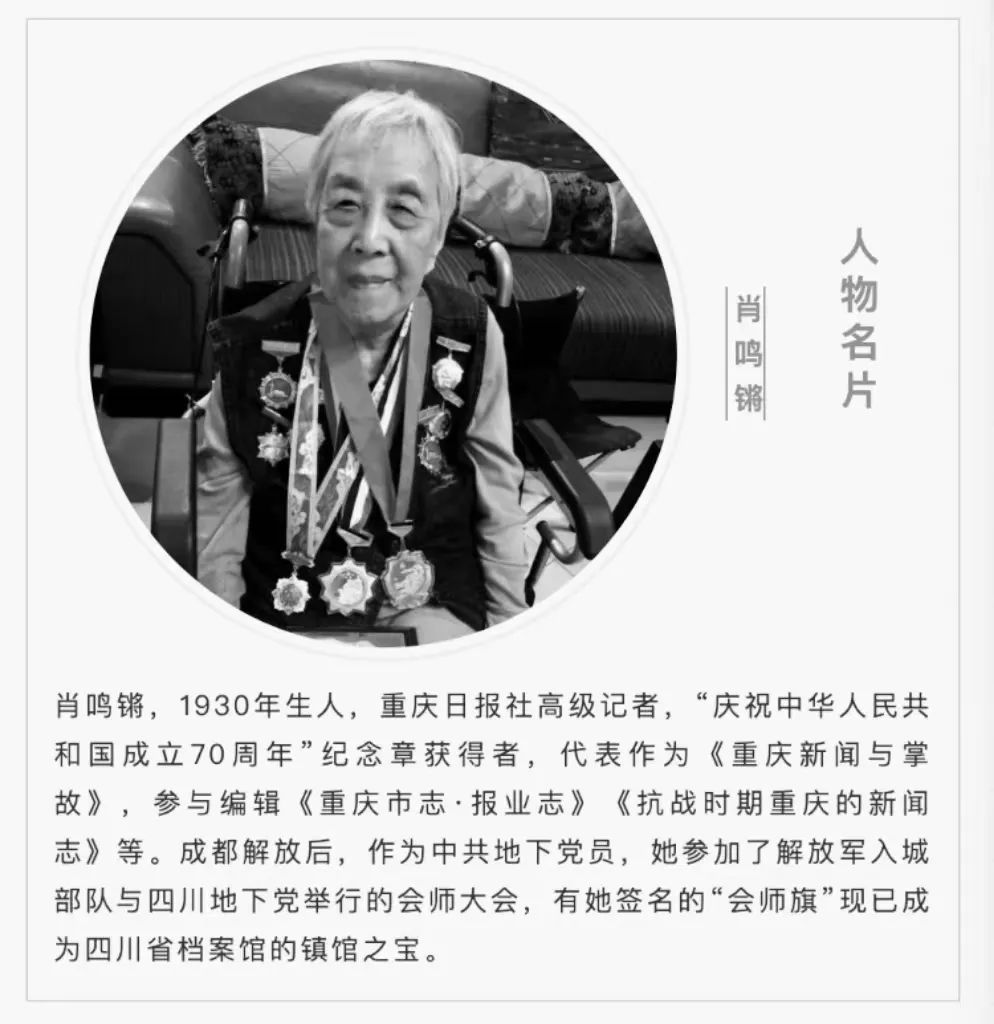

採訪肖鳴鏘(曾用名:蕭鳴鏘),緣起今年2月,她將珍藏多年的10件革命文物捐贈給重慶中國三峽博物館。這10件革命文物是她的父親——中國共産黨早期黨員蕭華清革命歷程的實物見證。

▲肖鳴鏘(右)捐贈珍貴歷史資料。見習記者 李雨恒 攝

老人虛懷若谷、溫文爾雅的風範,讓人由衷敬佩。得知她的故事後,更讓作為新聞後輩的我,不禁想起“萬般皆不是,方知我是我”的名言。

在“三八”國際婦女節到來之際,帶着“重報藝文志·口述”欄目的撰稿任務,我再次走進94歲高齡的肖鳴鏘位於渝中區解放西路66號重慶日報家屬院的家,希冀用文字記錄下這位中共老地下黨員、重慶日報高級記者、“慶祝中華人民共和國成立70周年”紀念章獲得者的精彩人生,以及她“以筆述史”的傳奇。

走上革命路

參加會師大會簽名“會師旗”

梅花枝頭鳥鬧春,玉蘭馥鬱滿人間。3月4日,走進重慶日報家屬院,春意勃發,靜謐秀美。

肖鳴鏘身着一件喜慶的紅色外套,坐在輪椅上,慈眉善目地迎接我們。“聽説你們要來,老人家特別高興,尤其你們又是她曾工作多年的重慶日報的記者,特別親切。”肖鳴鏘的女兒崔健説。

由於年邁,老人的行動只能靠輪椅,聽力也有所下降,説話顯得比較困難,採訪更多依靠崔健當“翻譯”,以及她保留下來的大量文字資料和著作。

對於她的精彩故事,我們就從擺在她家電視櫃上的一件文物影印件談起——

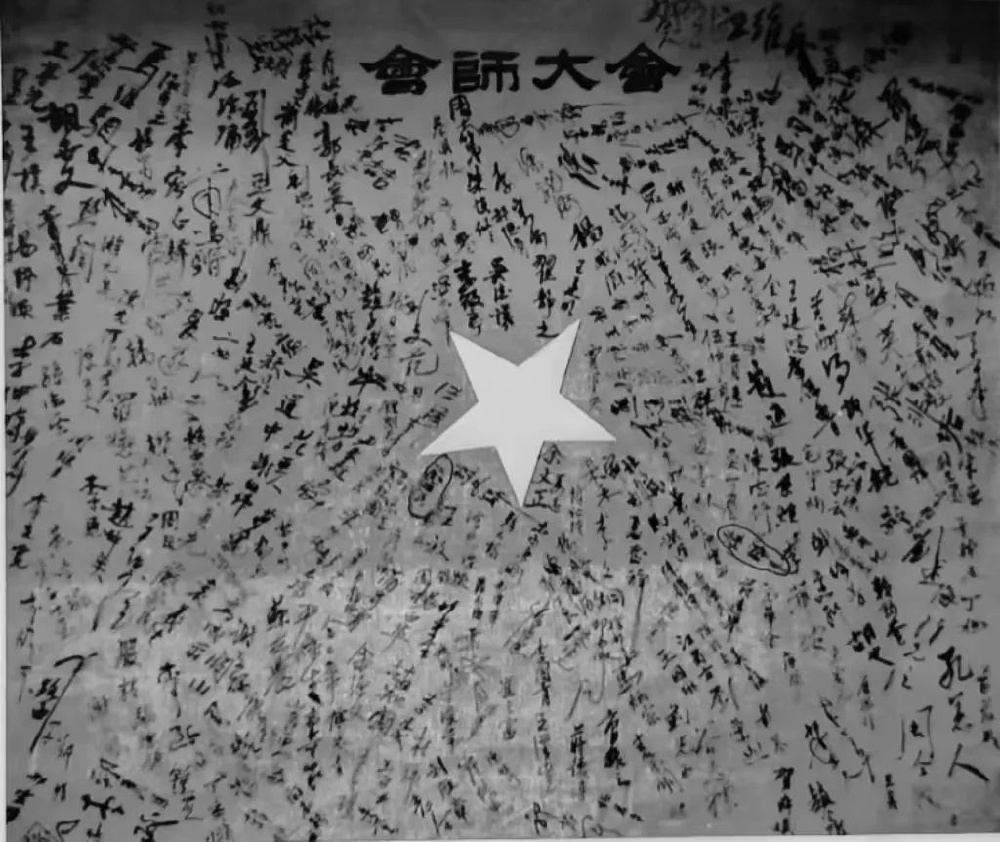

▲現存於四川省檔案館的鎮館之寶“會師旗”。

這是一面“會師旗”,是成都解放後解放軍入城部隊與四川地下黨舉行會師大會時用過的紅旗,上面有超過205個(部分已模糊不清)簽名,包括賀龍、王維舟、李井泉、馬識途等人的簽名,也有肖鳴鏘的,現在保存於四川省檔案館,是該館的鎮館之寶。

原來,肖鳴鏘早在1949年2月就加入了中共地下黨,從事革命工作。而之所以走上革命道路,與她的父親蕭華清密不可分。

蕭華清,1894年生於四川省彭縣(今彭州)。1919年,五四運動爆發,蕭華清積極投身到這一時代洪流中,開始接觸馬克思主義。

1925年底,應吳玉章之聘,他來到重慶,擔任重慶中法學校教務主任兼英文教員,並由楊闇公、童庸生介紹加入中國共産黨。

為抗議英美帝國主義軍艦炮擊南京,1927年3月31日,重慶各界民眾在打槍壩集會,聲討帝國主義罪行,地方軍閥安排槍手和打手,手持短槍、大刀、棍棒,見人便打,逢人便殺,製造了震驚全國的三三一慘案。

作為集會的組織者之一,蕭華清抱着“機關槍擺起我也還要去”的堅定信念,很早就趕到會場,目睹了慘案發生的全過程,所幸後來跟着一個商團逃離了現場。

因被通緝,蕭華清先後流亡到宜昌、武漢、上海等地,度過了10年的革命流亡生活。

▲1935年父親在河南省安陽市第十一中學教書時,肖鳴鏘和爸爸、媽媽在一起。何慶渝 攝(翻拍)/視覺重慶

肖鳴鏘就是於1930年蕭華清流亡於上海時所生。“當時,我們家住在上海法租界內。我從小就經常聽到父母憤懣地講述外國殖民者欺辱中國人的事,留下了很深的屈辱的印痕。”肖鳴鏘説。

全面抗戰爆發後,蕭華清於1938年1月經西安回到成都,以教書為掩護,從事各種革命活動。肖鳴鏘也就隨父到成都,先後就讀於成都協進中學(初中,現為成都市樹德協進中學)、成都女中(高中)。

1947年,成都地下黨為了指導學生運動,創辦了《學生報》,肖鳴鏘成了該報的通訊員。之後,她還擔任了編輯《每週時報》副刊《中學生》的任務。

“我高中畢業後,由梁其英、關山介紹,於1949年2月加入中共地下黨。”肖鳴鏘説。

1949年12月27日,成都解放。1950年1月3日,解放軍入城部隊與四川地下黨在當時成都商業街勵志社舉行會師大會。

參加會師大會的人員有軍隊代表、西南區黨委各主要負責人以及地下黨員代表,肖鳴鏘就在其中。

“當時,進門口的桌子上,就擺着一面‘會師旗’,大家紛紛簽名留念。”老人回憶:賀龍的字簽在最上頭,旁邊是王維舟(時任西南區軍政委員會副主席)……她則把名字簽在了紅旗的左側中上位置。後來這面紅旗被四川省檔案館收藏。

會師大會從下午5點開始,賀龍在講話中充分肯定了地下黨作出的重要貢獻,並勉勵“南來的黨員和原地下黨員應互相學習、互相尊重”“團結得像一個人一樣”。

大會一直開到深夜,同志們還不願離去,最後賀龍同大家合唱了國際歌,才慢慢散場。

值得一提的是,這面“會師旗”並非真正的五星紅旗,只在紅旗的中間縫製了一顆五角星。

“那是因為當時通訊比較閉塞,大家只是在廣播裏聽説北京升起了五星紅旗,但五星紅旗究竟長什麼樣,卻不知道。人們就根據自己的理解,在中間縫了一顆金色五角星。”肖鳴鏘説。

“去年,我媽媽的母校——成都市樹德協進中學原校長助理張勇來拜訪老校友,將這件文物的影印件贈送給她,她特別喜歡,把它擺在了家中最顯眼的位置。”崔健稱。

涼山20年

留下“新聞工作中珍貴的一頁”

“寒風咆哮着,街上的燈時明時暗,人們早已緊閉門戶了。從街的一頭快步跑來一群解放軍,接着又是一群,向東去,向東去。腳步那麼急促,面孔那麼嚴肅,他們將去戰鬥,他們永遠捍衛和平和幸福,他們卻也憎恨惡魔,他們到了哪,哪就出現和平……”這是肖鳴鏘至今保留着的日記本上的一段話。

該日記寫於1956年1月21日,四川省涼山彝族自治州昭覺縣。這也被她視為自己新聞職業生涯中“珍貴的一頁”。

▲工作中的肖鳴鏘。何慶渝 攝(翻拍)/視覺重慶

1949年12月,因在高中時當通訊員的經歷,肖鳴鏘喜愛上了新聞工作,被分配到川西區民主婦聯,擔任《川西婦女》編輯,後又到《西南青年》《青年生活》從事編輯和記者工作。

“1955年7月,全國人民代表大會第二次會議通過了關於撤銷西康省建制的決議,其行政併入四川省。四川將大批幹部調往甘孜、阿壩和涼山地區,我踴躍報名,被調到了涼山彝族自治州。”翻閱相冊,一張肩挎機槍的照片,讓肖鳴鏘陷入深深的回憶。

黑白照片上,她一頭短髮,身着棉衣,臉帶青澀,卻目光堅定。

“這是我到涼山時拍的。”肖鳴鏘説,1955年12月,她離開城市,去到偏遠的涼山地區。“當時的涼山真像書裏寫的,刀耕火種,廣種薄收,奴隸主佔有了所有生産資料,包括奴隸。千年的鐵鎖鏈要打碎、砸爛,我慶幸自己參加了這一斗爭,成了一名‘戰士’,在我一生中留下不可磨滅的記憶。”她説。

1958年,涼山州委調她參加籌辦《涼山報》,她又從握搶的“戰士”變成了握筆的記者。

那個時候的肖鳴鏘充滿朝氣,積極向上,學習了彝族語言,還經常爬山涉水,冒風雪嚴寒,深入涼山地區海拔4000多米高山腹地採訪,與彝族人民打成一片,並培養了不少通訊員。

彼時,肖鳴鏘的報道富有濃郁的民族特色,作品《展翅飛翔的紅毛媽姑區》,反映了涼山的巨變;《千斤社裏春意濃》,展現了昭覺南坪鄉翻身奴隸生機勃勃、積極抓農業生産的情景;《訪翻身奴隸翁姑拉洛的家》,寫出了一戶翻身奴隸不僅在政治上翻了身,在經濟上也翻了身……不少作品被《中國新聞》、香港《大公報》等廣泛轉載,産生了深遠影響。

肖鳴鏘在自己的文章《我的新聞生涯》中寫道:“作為一個新聞記者,深入民族地區採訪,不僅使我增長知識,開闊視野,更鍛煉了意志和毅力。在涼山工作的20年,我把它視為在新聞工作中珍貴的一頁。”

實事求是

為張露萍烈士“仗義執言”

看了舞劇《絕對考驗》的觀眾,無不為劇中主人公“萍”感動。

這部精品舞劇由中共重慶市委宣傳部、市文化旅游委出品,重慶歌舞團製作、演出,以紅岩群英譜中的女英烈張露萍為人物原型,以舞&藝術再現了“萍”受組織秘密指派,從延安來到重慶,成功打入軍統機關內部,背負“叛徒”罵名,出色完成任務,被捕後經受絕對孤獨的考驗,至死也未暴露真實姓名和共産黨員身份,直至犧牲38年後才得以恢復名譽和身份的故事。

很少有人知道,張露萍恢復名譽和身份,與肖鳴鏘的“仗義執言”有關。

1978年5月,在涼山工作20多年後,肖鳴鏘被調到重慶日報社,先後在科教部、《星期天》增刊組、文體部工作。

1982年9月,張露萍烈士的事跡尚未公開,肖鳴鏘去成都參加座談會,聽到張露萍的好友車崇英講述了有關張露萍的事跡,被深深打動。

返回重慶後,肖鳴鏘即刻寫出題為《敢於用耳光教訓大特務的女共産黨員》的通訊,刊發於重慶日報《星期天》增刊。這是第一篇報道張露萍烈士事跡的文章。

1983年,中央調查組經過廣泛調查取證,加上葉劍英同志親自寫材料證明,張露萍的身份大白於天下,被認定為“革命烈士”。

▲上世紀80年代肖鳴鏘在重鋼採訪。何慶渝 攝(翻拍)/視覺重慶

“經過多年新聞實踐,我的報道突出兩點:重視發掘新聞價值,報道了一些獨家新聞,把那些群眾關心的、具有時代氣息的新聞,及時反映到報紙上;堅持真理,反映事物的真實面貌,堅持實事求是的唯物主義新聞觀。”肖鳴鏘説。

“透過母親那些浸含着墨香的新聞作品,我不僅看到了我國不同時期發展歷程的一個個縮影,也從中看出母親50多年從事新聞工作的足跡,以及她為自己熱愛的新聞事業付出的大量心血。我被母親對黨的新聞事業的無比忠貞和執着追求精神深深打動。”同為媒體人的崔健,在談到自己的母親時,語氣中充滿自豪。

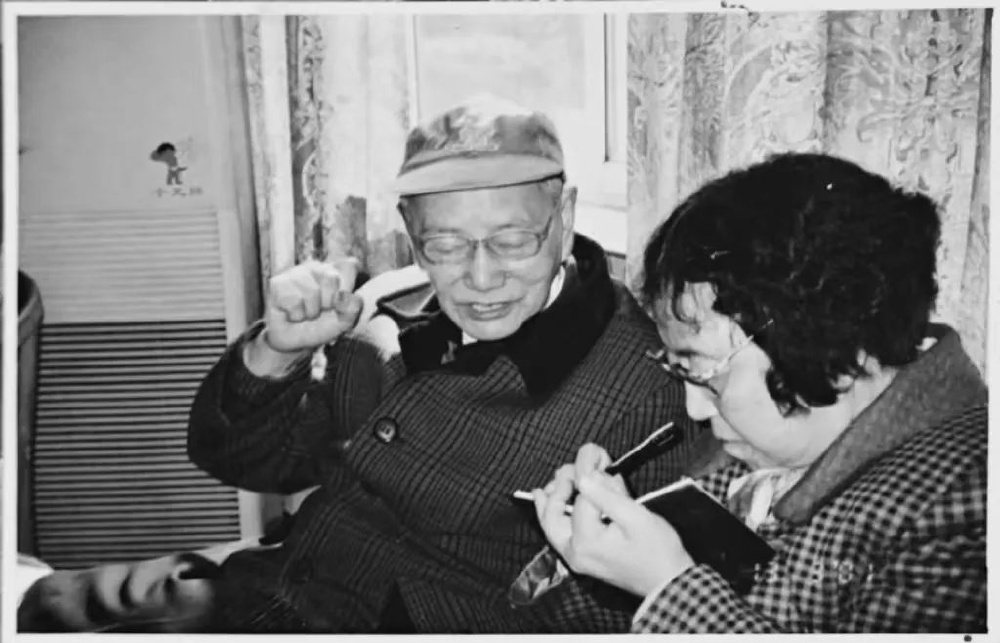

在肖鳴鏘眼裏,人物專訪是一種融新聞性、探索性、知識性、文學性、趣味性於一體的較吸引人的新聞體裁,因此她特別喜歡寫人物專訪。在她的筆下,不僅有巴金、韋君宜、馬識途等大文學家、藝術家等,更有修爐工、修腳工、挑糞工、女民警、女大副等在日常生活中熠熠生輝的普通人物。

這些報道特色鮮明,栩栩如生,有的採用白描手法,使人物更加突出,至今仍有研究保存價值。

修志著書

記錄下重慶百年報業史

“一部抗日戰爭時期的重慶新聞事業史,頂得上四分之一到三分之一這一時期的中國新聞事業史。”中國新聞史學家、中國人民大學新聞學院教授方漢奇的這一論斷,在中國媒體界傳播甚廣,更深深地影響了肖鳴鏘。

1989年,肖鳴鏘退休,“閒不住”的她隨即與一群志同道合的夥伴,開始了為期10年的重慶新聞史、報業史“編志”。

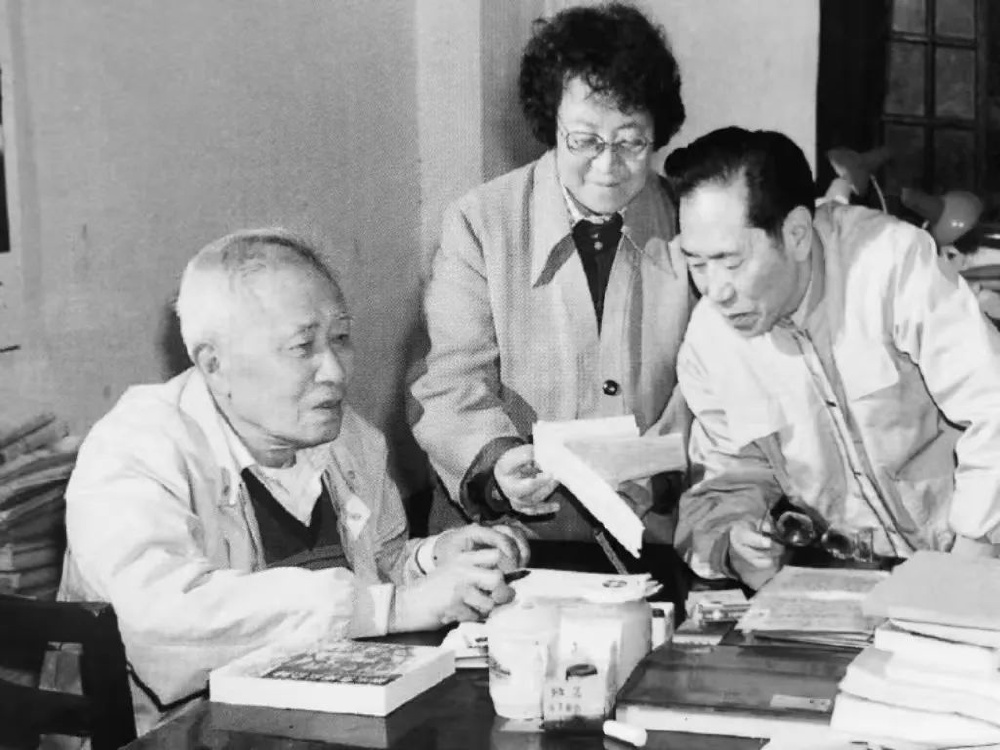

▲1992年,肖鳴鏘(中)與張天授、文履平3位老同志進行新聞史志編修工作,蒐集整理大量珍貴新聞史料。何慶渝 攝(翻拍)/視覺重慶

為了編寫《重慶市誌·報業志》,她跑遍四川、重慶的多家圖書館、檔案館和博物館,走訪了大量老報人,蒐集到不少彌足珍貴的第一手材料。

2000年,《重慶市誌·報業志》由重慶出版社出版。該志以文字敘述為主,全面反映了1897年到1997年這一百年的重慶報業發展狀況。其中,抗戰時期,重慶作為戰時首都,是全國軍事、政治、經濟、文化的中心,報業也得到長足發展,不少外國通訊社都在渝設立了分社,許多外國報刊記者亦常駐採訪,為客觀反映這一狀況,該志還進行了專章、專節敘述。

《重慶市誌·報業志》由此成為一部重慶報業的綜合性資料著作,對深入了解重慶報界、新聞界具有史學價值。

此外,肖鳴鏘還參與編輯了《抗戰時期重慶的新聞志》一書,得到方漢奇等人頗高評價。

肖鳴鏘對新聞事業的這種熱愛,被好友們稱讚為“編輯的自我提升”。她的好友艾白水説,多年來,肖鳴鏘熱心熱腸,快人快語,即使碰了釘子,她依然堅定不移。這是黨的新聞工作者不忘初心的本真體現。

重慶史研究會名譽會長、市新聞工作者協會原主席周勇&&,肖鳴鏘同志的工作和為人,有乃父蕭華清先生的遺風。在崗位上,她是一位朝氣蓬勃、勤奮出色的新聞記者;退休後,更是一位老而彌堅,為新聞事業生命不息、戰鬥不止的老戰士。

作為老一代新聞工作者,肖鳴鏘記錄歷史、見證歷史,更不忘為新聞著史,讓人折服。

撰寫此文時,我的耳畔反復迴響起肖鳴鏘在接受採訪中多次重復提到的一句話:“我以當一名人民的記者感到無上光榮。”

人民的記者,心繫人民、服務人民,以人為本、人民至上。與其説,這是肖鳴鏘的職業驕傲,不如説,這更應該成為所有新聞工作者永遠不變的堅守。