學校暗黑走廊如何“亮”起來?書法教室臟墻怎樣煥然一新?如何以城市口袋公園設計思維對校園一角進行微更新?太陽能水能等資源如何賦能學校“雅山水”置景改造?6月19日,重慶兩江新區博雅小學正在舉行一場主題為“探索·創新·成長”的館校共建跨學科項目化課程成果匯報會。由博雅小學與重慶市規劃展覽館合作開發的校本課程《從一張圖到一座學校》,帶領六年級學生以場館學習、跨學科學習、項目式學習等多種方式,探究城市規劃,理解學校規劃,剖析校園建設,實踐空間微改造。本次匯報的4個項目成果生動展現了學生通過該課程實踐獲得創新精神和實踐能力的進步成長。

“炫彩星空”項目組的四位同學正進行《被遺忘的角落——美術室外走廊的改造與活化》分享。

“炫彩星空”項目組的4位同學從研究緣起、研究思路、研究計劃與分工、研究過程、研究結論、項目成果、收穫反思七個方面給現場人員帶來了《被遺忘的角落——美術室外走廊的改造與活化》分享。小組成員運用信息“科技+科學+藝術”知識,將原本光線暗淡的走廊盡頭,改造成光彩絢麗的星河空間。他們設計了人體檢測傳感器、繼電器、控制流程編碼組合的感應裝置,並通過反復測試實現了最初設想。

“三個刷子李”項目組正在分享《教室墻面微改造調查研究》。

結合“勞動+數學+科學”知識,“三個刷子李”項目組通過問題發現、市場調查研究、場地測繪、噴塗保護等研究和改造行動,實現了對書法教室的墻面改造。過程中,他們根據墻面污損類型,分析不同成因,開展市場調查,對不同品牌墻漆材料進行材質、環保、顏色、防水程度等多方面比對,並動手涂刷。

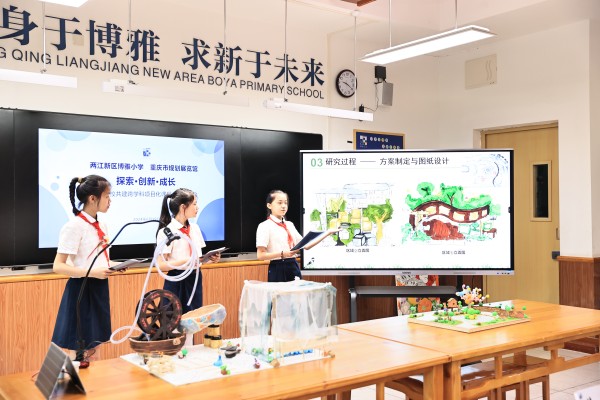

“小小造物者“項目組成員正在進行《藝術花園微改造調查研究》分享。

“小小造物者“項目組的3名同學帶來了《藝術花園微改造調查研究》的分享。結合“美術+生物+工程”知識,立足“實用與美觀相結合”大概念,項目組對藝術花園的改造提出多套方案,繪製多幅平面圖。小組論證和調查比選後,最終選定一套方案反復規劃布局,並繪製立面圖,製作微縮立體模型,選擇合適的材料和工程技術將花園一角打造成了具有童話氣息的“口袋花園”。

“比奇堡海螺街124號隊”項目組的2位成員進行《關於學校“雅山水”的置景改造及漏水問題研究的調查報告》分享。

“比奇堡海螺街124號隊”項目組的2位成員試圖利用裝置解決屋頂漏水問題,同時為“重慶山水文化長廊”課程空間長江及支流的陳設增加“合理利用水利資源”的內涵。經過實地調研和文獻學習,她們提出了引流並收集屋頂漏水轉化動能轉動水車的方案,同時增加太陽能光伏板,以綠色太陽能發電帶動水車轉動。2位成員一邊展示鉛筆繪製的改建圖紙、一邊現場演示發電裝置,直觀表現了項目的實景效果。

活動現場。

專家點評環節,針對這四個匯報,西南大學教育學部教授艾興、重慶市規劃展覽館科普教育部部長唐用洋、重慶市兩江新區教育發展研究院綜合實踐教研員石斌各抒己見。他們對同學們在項目過程中展現的愛校情感、創新能力、責任意識、規劃思維、科學素養、職業感受等綜合能力&&讚賞,並一致認為,課程的開發實施與成果匯報,體現了以素養導向的課程價值取向、以學習者為中心的課程設計理念、以綜合化實踐性為特徵的課程實施路徑,以及多元主體協同創新的課程建設機制,是館校合作的精彩案例。

重慶兩江新區博雅小學黨總支書記、校長謝曉梅對話學子。

重慶兩江新區博雅小學黨總支書記、校長謝曉梅希望孩子們能在跨學科項目化學習中不斷錘煉,成為有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮鬥的新時代好青年。指導課程研發的博雅小學副校長林曉宇回顧了館校合作歷程。科學老師唐弋涵對《從一張圖到一座學校》課程研發過程進行了介紹。

據了解,博雅小學與重慶市規劃展覽館合作以來,在科普資源共享、科普空間共建、科普專家進校園、科普活動共創等方面達成密切合作並取得成果。此次跨學科項目化課程學習的展示,不僅是學校首屆畢業生對自己6年童年成長的總結,從中亦可回溯學校創校6周年取得的成就,內涵豐富的校本課程,也成了學校送給畢業學生們的禮物。