5月14日,位於永川區的重慶綠色低碳能源科學技術研究院,何繼善步行前往實驗室。

何繼善在電腦前關注三峽地質災害監測預警實驗&&項目建設。

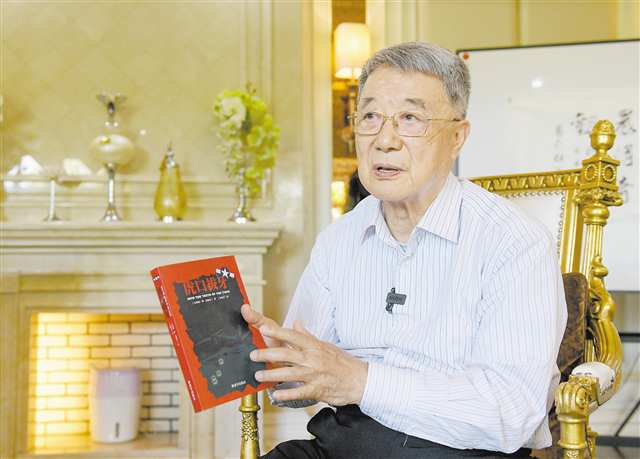

何繼善介紹他翻譯的小説《虎口拔牙》。

何繼善現場揮毫潑墨,寫下“實事求是”“另辟蹊徑”。

本版圖片均由記者張錦輝攝/視覺重慶

編者按>>>

科學成就的取得離不開科學家精神的支撐。習近平總書記曾勉勵廣大科技工作者“大力弘揚科學家精神,勇攀世界科技高峰,在一些領域實現並跑領跑,為加快建設科技強國、實現科技自立自強作出新的更大貢獻”。

今年5月30日是第八個全國科技工作者日,我們採訪了部分在渝工作生活的院士,以“院士的AB面”為主題,講述科學家在科研道路上艱苦奮鬥的故事,以及他們在科研之餘的多彩生活,全方位展現他們的風采,大力弘揚科學家精神,助力重慶加快建設具有全國影響力的科技創新中心。

人物名片>>>

何繼善,1934年生,我國著名應用地球物理學家,1994年當選為中國工程院首批院士。他創立和發展了以雙頻激電法、廣域電磁法、偽隨機信號電法、擬合流場法為核心的地電場理論和相關儀器,引領了國際地球物理學前沿,實現了我國電磁法從跟跑到領跑的跨越。

5月14日,清晨的陽光灑在永川城郊的來龍湖面,給矗立在湖畔唯一的建築——重慶綠色低碳能源科學技術研究院鍍上了一層絢爛的“外衣”。

這家由中國工程院院士何繼善帶領香港中文大學(深圳)城市地下空間及能源研究院團隊,於2022年9月創辦的研究院,正着力加快推動重慶綠色低碳能源産業發展。

研究院二樓的一間工作室裏,90歲的何繼善坐在電腦前,正準備參加一項線上科研項目成果討論會。

“在我的字典裏,從來沒有‘退休’這兩個字呢。”他笑呵呵地説。

與地球打了一輩子交道,為中國應用地球物理學研究作出了獨樹一幟的貢獻,何繼善被譽為“給地球做‘CT’的科學家”。

專業的一面>>>

光“泡”在實驗室裏不行

“廣袤的大地才是真正的實驗室”

什麼是地球物理學研究?

簡單來説,就是通過一種無損的探測,不開挖、不鑽孔,向地下發射電磁波信號,再計算分析電磁波在不同物質傳導過程中的變化,探尋地下礦産資源的分佈。因此,人們將這項工作比喻為“給地球做‘CT’”。

“想要做好這項工作,光‘泡’在學校的實驗室裏是遠遠不夠的。”在何繼善看來,學校的實驗室只是模擬實驗室,廣袤的大地才是真正的實驗室。

他經常帶着學生四處奔波,到野外考察、實驗,翻山越嶺、風餐露宿,甚至闖入無人區,置身於危險境地。

在雲貴高原的崇山峻嶺,他們從貴州獨山出發到桑朗,300多公里的距離,搭乘的貨車在蜿蜒崎嶇的山路上行駛了兩天多,一側就是萬丈懸崖,讓眾人的心都提到了嗓子眼。在山腳下,他們還穿着短袖背心,等爬到山上時,套上毛衣還感覺冷。

在新疆薩爾托海荒無人煙的沙漠戈壁,他們從駐地跟隨取水車到野外勘探,沒想到迷了路,被困沙漠之中,依靠取水車上僅剩的一點水,勉強撐了兩天才被救援人員找到……

在旁人看來,這些經歷充滿艱辛和痛苦,但何繼善卻説:“這點苦算不得什麼!”因為他從小就是吃苦長大的——

1934年,何繼善出生於湖南瀏陽的一個小山村。那是個戰火紛飛的年代,他跟隨家人背井離鄉、輾轉逃難,並因此不得不多次輟學。

中華人民共和國成立後,何繼善成為湘東鎢礦的一名化驗員。1956年,響應黨中央“向科學進軍”的號召,他成功考入長春地質學院(後併入吉林大學)物探係金屬物理勘探專業,成為一名大學生。

由於高中只讀了一個半學期,剛進大學時,他的基礎較差,特別是俄文,此前他從來沒接觸過。

不過,何繼善很珍惜來之不易的學習機會,不論是白天黑夜,周末還是節假日,他都把時間用在刻苦學習上,寒暑假也不回家,成功實現了“逆襲”。大學四年,他是全年級唯一各科全優的學生。

何繼善不止一次説過:“科學技術的發展永遠沒有盡頭,只有專注於自己的工作,勤奮鑽研,才能做出有意義的事。”

敢於挑戰“權威”

才有領先世界的“中國創造”

過去60餘年裏,何繼善一直致力於地球物理理論、方法與觀測儀器系統的研究,創立並發展了以雙頻激電法、廣域電磁法等為核心的地電場理論和相關儀器,引領了國際地球物理學前沿,為國家油氣勘探、深部找礦、地質災害防治、城市物探等提供了全新的技術手段。

這些領先世界的“中國創造”,在為國家資源安全提供技術保障的同時,也讓能源自主權緊緊握在自己手中。

取得這些成績,他有何“法寶”?這要從一張獎狀説起。

1978年,全國科學大會在北京召開,湖南代表團捧回了一張獎狀——全國科學大會獎,獲獎成果是“電阻率法消除異常干擾研究”,獲獎人便是何繼善。當時,他還只是中南礦冶學院一名名不見經傳的助教。

“這張獎狀來得並不容易。”談起往事,何繼善感慨萬千。

我國地球物理學是從中華人民共和國成立後,才慢慢形成和發展起來的。1952年起,根據經濟建設對礦産資源的需求,一些高校相繼設立地球物理系。這當中也包括何繼善就讀的長春地質學院。

那時,我國在這一學科領域的研究還十分落後。舉一個簡單的例子:何繼善所在的院係,數學、物理、地質等學科都是由教授給學生授課,有的教授還十分有名,但唯獨地球物理專業課,只有講師授課。

研究理論和儀器設備主要是向發達國家學習和購買。當時,有一種名叫“坐標網轉換法”的地形改正方法,就是從蘇聯引入、在全國推廣使用的。

不過,20世紀70年代,當何繼善在雲南個舊開展礦産資源調查時,卻對這一方法提出了質疑。

“那時,雲南冶金局在個舊探礦時,採用了‘坐標網轉換法’,卻無法解決地形因素對地電場分佈的影響,造成探測誤差較大。”何繼善回憶,後來,他研究發現,“坐標網轉換法”實際上是一種近似理論。換句話説,就是用模擬的二維理論,去解決實際的三維問題,因而會造成較大的探測誤差。

經過查閱資料並反復計算、實驗,何繼善大膽提出更接近實際的點源場電阻率地形改正方法,很快幫助當地找到了錫礦,預測準確率高達85%。

正是這種方法讓他獲得全國科學大會獎。從這件事上,何繼善深刻認識到,要敢於挑戰“權威”,不能盲目實行“拿來主義”,要腳踏實地做科研。

這也正是何繼善的“制勝法寶”。

之後,一位加拿大學者採用近似理論,將電磁波曲面波方程簡化為平面波方程,創立了人工源電磁法測定地下電阻率的“可控源音頻大地電磁法”。

但何繼善對此並不認同,同樣提出了質疑。在他看來,這會造成探測的深度和精度受限。經過長達10餘年的研究,何繼善於2005年提出了精確求解地下電磁波方程的“廣域電磁法”。同時,基於該理論研發出電磁探測成套裝備,為勘探工作提供了科學支撐。

國際著名地球物理學權威弗蘭克·莫裏森曾經説過這樣一句話:“在地球物理學界,既懂方法原理,又懂研製儀器的,世界上僅有兩人,中國的何繼善就是其中之一。”

文藝的一面>>>

“自己做的PPT,講起來才生動”

“科學家做科學普及是天職,有義務承擔起這份責任!”

“PPT必須自己做,別人幫我做,我照着念,那有什麼意思?”

在很多人看來,院士都是做“高端研究”的,做科普有點“大材小用”。但何繼善熱衷科普卻是出了名的,甚至被大家親切地稱為“科普院士”。

今年2月,何繼善走進重慶大學城第三中學校“陽光講壇”,與中學生面對面,分享了自己的科學人生。散場後,捨不得離去的同學們排起了長隊,都想請他簽名、合影。

這不是何繼善第一次在重慶的中小學作科普報告,清華中學、南渝中學、永川區紅旗小學……他都去過。幾十年來,何繼善作的科普報告已有數百場,遍佈全國各地。甚至有一次,他還是被人背進的科普報告廳。

那是在2000年,66歲的何繼善受邀去北京作科普報告。前一天晚上,他在辦公室忙碌到深夜,回家的路上一腳沒踩穩,意外摔傷,導致左腳嚴重骨折。

傷筋動骨一百天,何況他已是花甲之年。大家都勸他取消北京之行,在家好好休養。但他卻拒絕了。他説:“那怎麼行?人家都安排好了,都等着的!”

第二天,他忍着傷痛,被人背着上下飛機、再背進科普報告廳。兩個小時的精彩演講,讓在場聽眾無不動容,有人悄悄抹起了眼淚……

之後的一個多月裏,他坐在輪椅上備課,又先後作了6場科普報告。

“科研任務如此繁重,做科普不浪費時間嗎?”有人問他。

“做科普是需要時間,但不是浪費時間,而是一件很有意義的事情。”他這樣回答。

每一次作科普報告,他都自己製作PPT,坐在電腦前,把一張張圖片、一段段文字仔細編排,並根據科普對象準備講稿,從不讓學生或助手代勞。他説:“只有我自己做,講起來才生動。”

為了做好科普,他不僅買了大量參考書籍,還曾經專門購買了多媒體設備。“那還是20世紀90年代末,計算機在城市裏都還不是很普及,更別説在鄉村學校了。”何繼善介紹,為了讓科普的效果更好一些,他自己買了&式計算機和投影儀,到偏遠地區去做科普時,就拖着這些設備一起下基層。

有人打趣説,科學家做科普,何繼善是最“卷”的一個。

融合科學與藝術

愛好書法還曾翻譯小説

書法是何繼善的一大愛好。每天早上6點多起床後,他總是以寫字開始新的一天,“練練字、看看書,思路更清晰。”

在他的工作室裏,有一張大書法桌,上面擺放着他最新書寫的作品。有時候,朋友、晚輩前來拜訪,相談甚歡,他也會即興揮毫,以書法作品相贈。他還以“科學與藝術”為主題,舉辦過書法展。

幾年前,發生過這樣一件趣事:“六一”國際兒童節到來之際,一所學校150多名小學生來拜訪院士爺爺。為了表達自己的心意,何繼善花了幾天時間,寫下150多幅內容各不相同的勵志箴言書法作品,贈送給到場的每一名小學生。

在何繼善的工作室,除了一大堆地球物理學專業書籍,還“藏”着一本名為《虎口拔牙》的文學書籍——這是他花了10年時間,利用出差在飛機上的空閒時間,翻譯的美國飛虎隊隊員唐納德·斯·洛佩茲的自傳體寫實小説。

“我第一次讀到這本書的英文原著時,就被深深地吸引了。”他説,抗戰時期,作者戰鬥過的地方,也是他逃難時生活過的地方,“因為感同身受,所以翻譯這本書,也借此讓更多年輕人了解歷史,了解中華民族曾經經歷的苦難,從而更加珍惜今天的幸福生活。”

“科學與藝術相輔相成、相得益彰。科學能為藝術提供創作靈感,而藝術又能激發創造力、想象力。”何繼善説。

在接受記者採訪時,何繼善身着條紋襯衫、黑色西褲,舉手投足溫文爾雅,説起話來聲音沉穩,極具穿透力,眼神充滿睿智。科學與藝術的融合,在他身上形成了獨特的氣質。