(海報設計:王可)

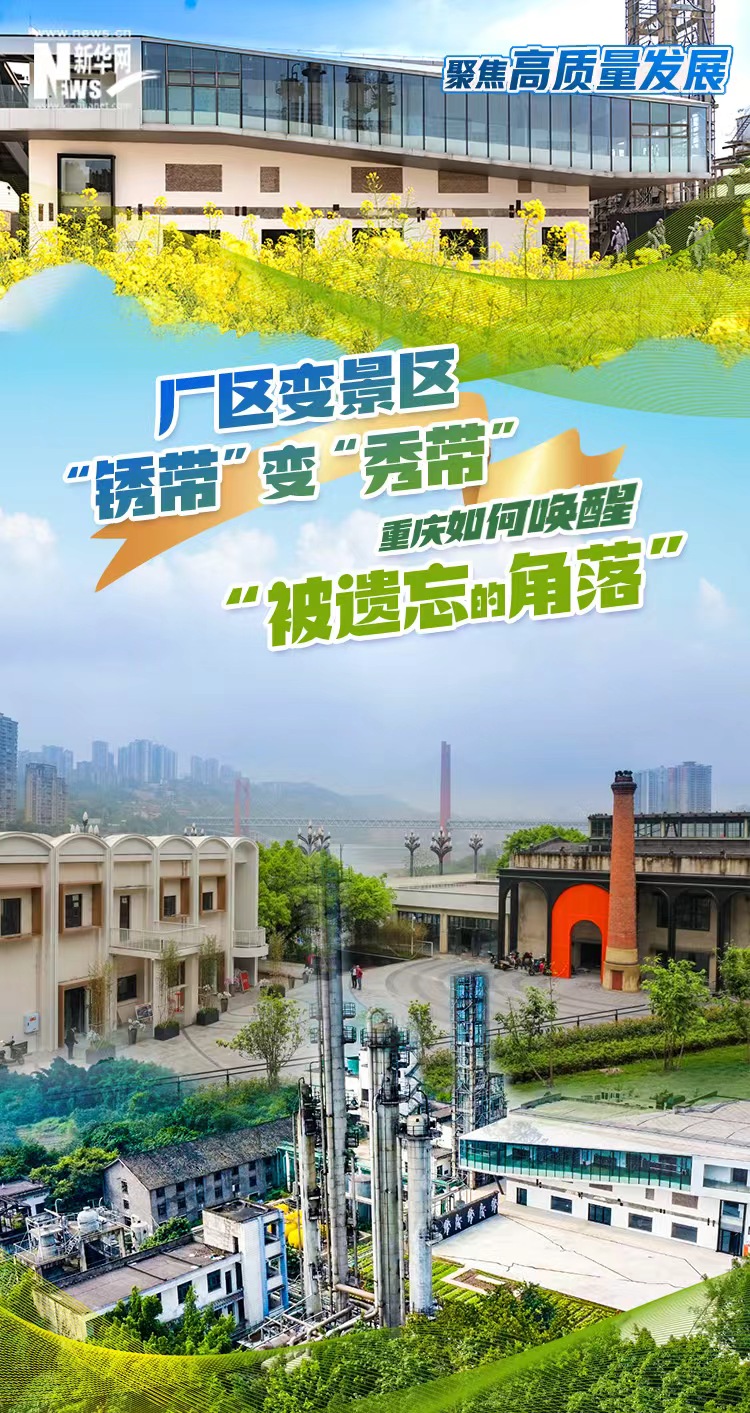

新華網重慶5月16日電(韓夢霖)今年“五一”假期,重慶20個城市更新項目累計接待客流達251萬人次,成為不少來渝游客放進出行攻略裏的新“打卡目的地”。其中,以軍工為主題打造的文創園——江北區洋炮局1862(一期)項目,短短幾天吸納客流15萬人次。

“現代風”融入“工業風”

在工業遺産“肌理”中注入新內涵

這個文創園位於江北區北濱路上,是依託原江陵機器廠的老廠房與防空洞舊址打造的文創基地。

翻開歷史卷軸,江陵機器廠前身可追溯至1862年創辦的上海洋炮局。新中國成立後,工廠改名為“國營江陵機器廠”。作為一家大型軍工企業,江陵廠不僅帶動了附近區域的發展,也承載着幾代人成長和生活的記憶。

利用老廠房打造的工業洋炮局1862項目(一期)。新華網 發

隨着時間推移,曾經的工廠逐漸退出了歷史舞&。然而,其獨特的歷史文化價值並未隨之消失。

“作為重要的工業遺産,廠區裏保存有大量文保建築。通過城市更新,為工業遺存注入文旅新業態,有助於留住城市記憶、傳承歷史文脈。”江北區住房城鄉建委相關負責人&&。

漫步在文創園內,磚石結構的墻體、大跨度屋頂、高大的窗戶,延續了廠房建築獨特的工業美感。園區在更新中採用了“修舊如舊”的方式,保留了大量老車間、老廠房,同時深度挖掘軍工歷史文化,設置文化展陳館、坦克、大炮等特色景觀,讓游客深入了解兵工産業的發展歷程。

文創園內融入了塗鴉等大量現代流行文化的元素。新華網發(宋琰 攝)

園區內,舊廠房被設計成小清新風格的茶飲店、斑駁的磚墻涂畫上創意塗鴉、角落裏設置了“出片”的打卡背景……“工業風”與“現代風”的有機融合,形成了獨特的情景式消費體驗。

文創園運營管理方、嘉凱城集團股份有限公司副總裁唐雅男介紹,“我們在歷史文化本底上嵌入當代流行文化的基因和符號,把色彩更鮮明的‘橘色’點綴到灰色的工業建築群中,用年輕的潮流元素激活厚重的工業園區。”

“在這裡,不僅能夠觸摸歷史,還能體驗到現代文創帶來的活力。”一位游客&&。

重慶是我國老工業基地之一,自1891年開埠以來,在長達130多年的工業發展歷程和探索實踐中,積澱了包括廠房倉庫、辦公建築、生産設備等在內的大量工業遺産。這些工業遺産在原廠搬遷或合併後,不少都成為了城市裏“沉睡的空間”。

此前,隨着城市化進程加快,重慶部分工業遺産曾面臨“拆”與“留”的抉擇。為此,重慶市相繼&&相關政策,為工業遺産保護和開發利用提供完善的規劃設計,並啟動了市級工業遺産認定申報。

近年來,在推動以“兩江四岸”為主軸的城市更新中,重慶還對一批特色鮮明、文化價值突出的工業遺産,在保護基礎上創新性地進行功能轉化和利用,依託其歷史文化底蘊,融入現代元素和文化創意,創新工業文化表達方式,同時引入商業、辦公、文創等新業態,通過功能創新、空間重組等手段,在工業遺産“肌理”中注入新內涵,讓工業遺産重煥生機。

重慶國際光影藝術節舉辦期間的重慶美術公園。新華網 韓夢霖 攝

“銹帶”變“秀帶”

工業遺存煥新助力城市品質形象提升

如今,一座座飽經風霜的老廠房,被打造成工業美學和藝術美學相得益彰的文旅新地標;一片片見證歲月的老廠區,被重塑為文化藝術、休閒消費的城市空間新載體。

今年伊始,重慶九龍坡區舉辦的第二屆中國·重慶國際光影藝術節“刷屏”朋友圈。藝術節舉辦地重慶美術公園,也吸引游客紛至沓來。

誰曾想到,這樣一個在夜間光彩奪目的美術公園,竟是在一座發電廠的廢舊廠房上“蛻變”而成。

地處九龍半島的重慶發電廠,是新中國成立後西南地區首座自動化火力發電廠。其中,兩座240米高的大型煙囪,既是發電廠的標誌性建築,也是重慶目前保存最完好的工業遺産建築之一。

2014年,電廠啟動環保遷建後,兩座煙囪先後“熄火”,曾經的廠區何去何從,也一直受到社會關注。

“‘雙子’煙囪不僅是地標,也是九龍半島對話工業發展歷史的‘窗口’,應該予以保留。”九龍坡區政協委員張偉呼籲。經過多方努力,重慶發電廠舊址被確定為全市首批工業遺産,“雙子”煙囪也被列為不可移動文物。

“在重慶美術公園更新設計中,我們在煙囪周聞的&&上安裝了多盞光影燈。白天還保留煙囪原來樣貌,到了夜晚通過炫酷的燈光設計,賦予其新的生命,用燈光藝術再次‘點亮’這座城市。”重慶市設計院建築設計五院院長楊洋介紹。

“重慶美術公園呈現兩種不同視角——從遠處看,廠房還是原來熟悉的樣子;從近處看,這些廠房則被改造成博物館、商業空間等,賦予了工業建築新的功能。”楊洋説。

“工業文化一直是重慶這座城市文化形象和文化精神的重要元素,是城市可持續發展的寶貴資源。大力推動工業遺産轉型發展與城市更新有機結合,激活工業遺産的價值,對於拓展公共文化空間、盤活低效資源、提升城市品質形象非常有意義。”重慶社會科學院城市與區域經濟研究所所長、研究員彭勁松&&。

位於嘉陵江畔的“悅來莊稼”項目。新華網發(受訪者供圖)

建築是可以閱讀的故事書

“工業鄉愁”滋養現代城市精神

通過系統性重塑和改造,更多年輕市民記住了屬於這座城市的“工業鄉愁”,也讓厚重的工業文化在潛移默化中融入重慶城市精神。

近日,位於嘉陵江畔的“悅來莊稼”內舉行了一場特別的美育課活動。家長與孩子們一起創作藝術作品,在工廠機房遺址內圍爐煮茶,通過與工業遺存的親密接觸,沉浸式體驗工業文化魅力。

“之前沒帶孩子進過工廠,這是第一次帶他走進老工廠參加活動,了解什麼是工業以及城市發展歷程。”一位參加活動的家長&&。

“悅來莊稼”原址前身為1969年建設的重慶江北化肥廠,2017年,重慶悅來投資集團對停産搬遷後的廠區開始進行保護性開發。

在由液氨壓縮機房改造的M House示範區,工廠原來的冷卻塔和管道,成了天然的“色塊”和“線條”,勾勒出悅來莊稼項目獨有的“工業風”。

目前,“悅來莊稼”M House內設有主題歷史陳列展,參觀者可以看到化肥廠曾經的老物件,二層展廳還設有國際知名藝術家鹽田千春藝術裝置作品《他人間的談話》。室外原氨合成塔還設有知名藝術家宋冬燈光裝置作品,整個老廠區內洋溢着文藝范。

“化肥會幫助莊稼生長,我們希望通過整體打造,引入更多業態,發掘這裡的文化底蘊,用藝術文化的‘化肥’,滋養現代城市精神的‘莊稼’。”“悅來莊稼”項目相關負責人&&。

“悅來莊稼”內的藝術展陳。新華網發(受訪者供圖)

“通過這些城市更新項目,公眾也能直觀感受工業發展的歷史脈絡與時代變遷,有助於保留城市歷史文化記憶、延續城市歷史文脈。”彭勁松認為。

工業遺産在改造轉型後如何持續引流,探索可持續的運營模式,形成與城市協同發展的效應?

對此,重慶市設計院研創中心主任方小桃建議,要豐富工業遺産空間的業態,利用好工業廠房的室內空間優勢,充分融合創意辦公、展覽、文娛等業態,使其多元、有趣,並預留一定面積的空白場地,用於不定時更換商業內容來持續吸引人流。

此外,她還建議項目主動嵌入所屬社區的服務配套體系中,可以在遺址廠區裏設置足夠的停車、休閒和公共服務設施,吸引游客的同時就近服務附近居民。

“重慶目前工業遺産分佈較多,在活化利用時還應結合歷史文化和風貌特色,確定自身項目獨特的辨識度。”方小桃&&。