以教促研,共同成長。近日,兩江新區2023-2024學年下期五月“雙新”示範區建設之高中語文教研活動在重慶市禮嘉中學校舉行。

兩江新區2023-2024學年下期五月“雙新”示範區建設之高中語文教研活動在重慶市禮嘉中學校舉行。

據悉,2018年,教育部&&《關於做好普通高中新課程新教材實施工作的指導意見》,要求落實立德樹人根本任務,提高普通高中教育質量。兩江新區隨即推出《兩江新區普通高中“雙新”示範區建設方案》,旨在落實“雙新”理念要求,協同推進教學改革。

本次高中語文學科教研活動分為課例展示、課題匯報、學習匯報和專題講座四個部分,旨在助力兩江新區普通高中“雙新”示範區建設,助力區域高中語文教師科研能力提升。

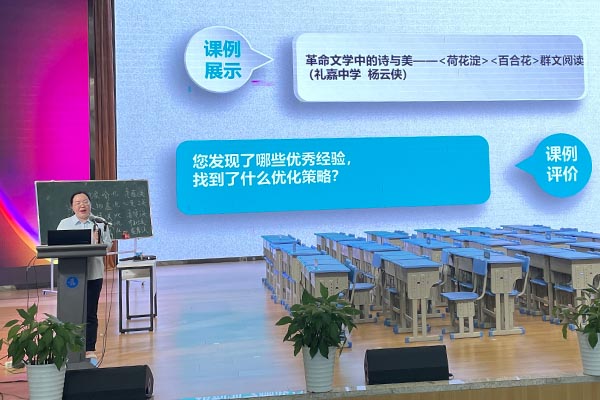

禮嘉中學楊雲俠老師以《革命文學中的詩和美——荷花淀百合花群文閱讀》為主題,展示了一堂群文閱讀復習的課題研究課。

在課例展示中,禮嘉中學楊雲俠老師以《革命文學中的詩和美——<荷花淀><百合花>群文閱讀》為主題,展示了一堂群文閱讀復習課題研究課。楊老師通過學生考試答案中的問題進行導入,帶領學生回扣教材,建構詩化特徵,體悟詩化小説中物象喻化的意蘊之美、人物虛化的心靈之美、環境美化的意境之美、情節淡化的中和之美。課後,重慶市為明學校向露、兩江育才中學何靜、兩江新區高中語文教研員石莉進行現場評課,總結課堂優點,提出優化策略與建議。

兩江新區高中語文教研員石莉進行課例評價。

當前,課題研究能督促教師尋找教育教學規律、原則、模式、策略、方法,能幫助教師轉變教學理念與行為,改進日常教學方式,進而提升教學質量。在本次課題匯報中,來自不同學校的四位老師分享了他們在課題研究方面的經驗。

重慶市禮嘉中學校教師張利分享群文閱讀在高考語文復習教學中的實踐研究。

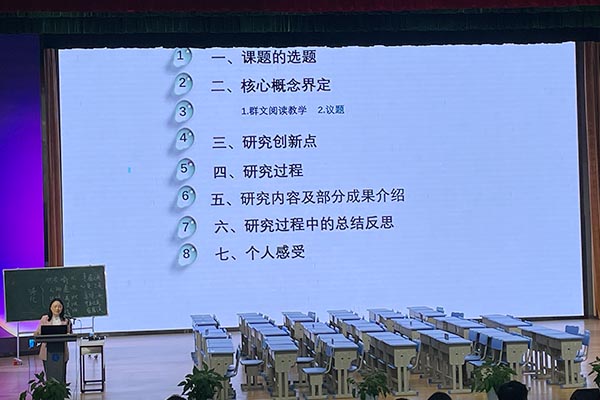

重慶市禮嘉中學校的張利老師以《聚焦群文議題,提升能力素養——群文閱讀在高考語文復習教學中的實踐研究》為題,重點介紹了課題選題意義、研究過程、研究成果和總結反思,提倡促成學生由“讀懂一篇文本”向“讀懂一類文本”轉化,以高效言語實踐活動鍛煉學生閱讀能力和思維能力。

重慶第一雙語學校教師秦菁講述如何在文言文教學中通過“符號、事件、觀點”積累文化故事,培養作文思維。

重慶第一雙語學校的秦菁老師分享了《文字、故事、邏輯——大單元背景下的文言文與作文結合教學研究》的課題經驗,講解了如何在文言文教學中通過“符號、事件、觀點”積累文化故事,培養作文思維,找到作文概念、論據及論點。

“主題活動教學應基於真實教學困境、迫切教學需求、大單元教學要求。”重慶市兩江育才中學校的侯靜蕓老師以《主題引領教學,活動構建階梯——高中語文主題活動教學策略與評價研究》為主題,進行了分享和交流。她梳理了教學資源,並提出主題活動設想和主題活動教學實施原則。

重慶兩江新區西南大學附中王雙穎老師則是針對經典名篇解讀,提出策略探討,通過題為《統編高中語文教材經典名篇解讀策略探討——以<春江花月夜>為例》的分享,從廣泛借鑒學術論文、書籍、公眾號到關注標點符號、咬文嚼字、一字立骨,以《春江花月夜》《沁園春·長沙》《阿Q正傳》為例,解讀出了經典名篇的魅力。

教研活動期間,聽課教師認真做好筆記。

“語文教師要做‘語言張力’的跟隨者、火炬手和放牧者,要把語言張力從頭顱帶入良心,並在血液中儲存,要自覺向書籍學張力,向自然學張力,才能把文學的張力帶給學生。”重慶市中學語文教研員錢金濤説道。重慶兩江新區西南大學附中楊潤雨老師整理並分享學習感受,包括所體悟到的文學的力量與教育的使命,文學社團的堅持和榜樣以及教學實踐的創新與 啟發。

兩江新區高中語文教研員石莉作題為《課題研究的價值意蘊及選題策略》的講座。石莉通過展示問卷結果、典型案例、文件要求等,向在座教師講明課題研究的七大意義,即總結物化實踐經驗、改進教育教學行為、實現教師專業發展、助力教師評職評優、培育優秀教學成果、優化教育管理方式、激活學校校本教研。

課堂上,同學們在老師的引領下走進語文的世界,感知文學的魅力。

石莉強調,課題選題需要體現價值性、可行性、創新型等三大原則,提供了包括課題指南、文件政策、經驗優勢、問題困惑、學習 啟發在內的五大選題途徑,明確了課題名稱應滿足準確、簡潔、規範的要求,特別對教師問卷中初步提出的課題名稱一一作了修改完善,同時對每位教師問卷中提出的困惑及經驗,都助力其提煉出規範的課題名稱,讓參會教師更加清晰課題選題的方式。

在新課程新教材背景下,兩江新區高中語文教研活動經過激烈的研討與深入的交流落下帷幕,全區高中語文教師共同探索了語文教學的發展之路,收穫了滿滿的啟迪與感悟。作為承辦學校,禮嘉中學相關負責人&&,學校將繼續以教育科研為引領,不斷創新教學方法,提升學生核心素養,培養更多優秀人才。