4月29日,開州區溫泉鎮樂園村崖柏繁育科研基地,人工繁育回歸野外的崖柏在群山中生長。

4月29日,開州區滿月鎮甘泉村崖柏繁育科研基地,村民們在移栽崖柏幼苗。

本組圖片均由記者尹詩語攝/視覺重慶

“珍稀”名片>>>

崖柏

崖柏是恐龍時代白堊紀的孑遺植物,是世界上最稀有、最古老的裸子植物,生長於海拔700—2100米的懸崖峭壁間,是中國特有的狹域獨有種,主要分佈在重慶城口、開州以及四川宣漢等區域,重慶大巴山國家級自然保護區和重慶雪寶山國家級自然保護區是其集中分佈地。

保護級別:國家一級保護野生植物,世界自然保護聯盟(IUCN)將其列為瀕危(EN)物種。

剛過立夏,雪寶山國家級自然保護區崖柏繁育科研基地(以下簡稱崖柏繁育基地)裏,近150萬株崖柏種子苗陸續破土而出,科研人員和村民們將它們從芽床移栽至培養杯中。

在此前的5月1日,等不及這批崖柏幼苗移栽完,年過七旬的郭泉水便匆匆啟程返京。

郭泉水是中國林業科學院森林生態環境與保護研究所二級研究員,也是中國崖柏研究和人工繁育最權威的專家。4月5日,他來到崖柏繁育基地,目的是親自參與並現場指導如何讓數以百萬計的崖柏種子成功發芽。

崖柏種子還未全部發芽,他為何突然要離開?

“臨時在幾株回歸野外已11年的崖柏上,有了新發現。”此前,郭泉水告訴記者,他得趕緊回北京,搞清楚這是怎麼回事。

郭泉水在崖柏植株上發現了什麼?

野歸崖柏上發現了蓑蛾

4月29日,雨。記者在崖柏繁育基地見到郭泉水時,他頭戴斗笠,正在一株崖柏前仔細找尋着什麼,渾然不知雨水淋濕了後背,鞋面也早已沾滿泥土。

“你們來看看,知道這是什麼不?”

記者和雪寶山國家級自然保護區管理事務中心(以下簡稱事務中心)主任楊泉趕緊湊過去,只見郭泉水掌心裏有一個長約3厘米、灰褐色,類似蠶繭但不規則的東西。

郭泉水介紹:“這是蓑蛾幼蟲的蓑囊,是蓑蛾幼蟲吐絲結成的,囊上黏附斷枝、殘葉、土粒等,形成了現在的顏色和各種形狀。”

蓑蛾也稱袋蛾,其幼蟲棲息囊中,行動時伸出頭、胸,負囊移動,是林木、果樹、行道樹的重要害蟲,吃光樹葉後還能轉移到附近的作物上繼續為害,造成種子、果實大量減産。

郭泉水眉頭緊鎖。這段時間,他已在好幾株崖柏上發現了蓑囊,其中一株崖柏的蟲害尤為嚴重,“葉子被吃了一大半,我摘蓑囊都摘了近百個。”

和崖柏打了20多年交道的郭泉水從未在野生崖柏植株上發現過蓑蛾幼蟲,為何在人工繁育回歸野外的崖柏上會出現這種害蟲?侵蝕崖柏的又是哪個品種的蓑蛾?該如何防治?

5月1日,郭泉水等不及崖柏種子全部發芽,便帶上蓑囊樣品和被侵蝕的崖柏枝條,急匆匆返回北京,到實驗室裏尋找答案,“我會盡快回來,一定要找到防止蓑蛾氾濫的方法。”

累計人工繁育崖柏174萬株

崖柏主要分佈於重慶大巴山南麓雪寶山山脈的懸崖峭壁間,一度被宣布“野外滅絕”,直到1999年在雪寶山山脈的懸崖峭壁間被重新發現。

自此,郭泉水開始與雪寶山的工作人員一起,潛心尋找崖柏人工繁育的“密碼”,雪寶山也成了他的第二個家。

塵封的往事在郭泉水的講述中如電影般在記者眼前放映,但故事卻遠比電影曲折,“那時候天天盼著崖柏開花。只有開花,才可能結果;只有結果,才能有種子繁育。”

誰曾想,一年過去,崖柏開了花,卻沒結果;來年花又開了,還是沒結果。

“崖柏一直不結種子,只能進行人工扦插。”2005年,郭泉水率先在實驗室和雪寶山區域進行崖柏人工扦插實驗。

野生崖柏珍貴而稀少,扦插枝條都是歷經艱險從懸崖絕壁上採集而來。可經過6年的反復試驗,郭泉水和保護區工作人員用了各種方法,扦插生根率最高也僅有20%。

進展,源於一次意外。

2011年9月,一次偶然的機會,有人從崖柏的小樹上採集了一些穗條進行扦插。同樣條件下,這些穗條的生根率竟達到了96%!

“數據説明,這個樹種是可以扦插的!”在大山深處的扦插地裏,當時年過六旬的郭泉水開懷大笑,笑着笑着卻濕了眼眶,在雪寶山的多少個日日夜夜一起涌上心頭,讓他百感交集。

雖然穗條扦插成功,但可供採集穗條的小樹很少,試驗依然處於停滯的狀態。

真正的轉機,出現在2012年10月——雪寶山區域內的野生崖柏種群10餘年來首次大規模結種。

深秋時節,郭泉水與保護區工作人員黃吉蘭等人穿叢林、攀崖壁,採集了大量崖柏種子,次年便繁育出40多萬株崖柏幼苗。

郭泉水發現蓑囊的那批崖柏,正是源於2012年採集的崖柏種子。

如今,事務中心已建設了4個崖柏繁育基地,累計人工繁育崖柏174萬株,野外回歸52萬株。

30斤種子可繁育近150萬株幼苗

時隔11年的2023年,雪寶山區域內的崖柏再次大規模結種,不僅野生崖柏種群果實纍纍,人工繁育回歸野外10年以上的崖柏也結了不少種子。

“取得野生資源採集許可證後,我們在郭泉水等中國林業科學院專家指導下,採集了30斤種子。按20%的發芽率計算,能繁育出近150萬株崖柏種子苗。”楊泉説。

不過,這30斤崖柏種子,需要進行嚴格分類。

“種子來自哪個區域的哪棵樹,是野生的還是人工繁育野外回歸的,母樹樹齡多少……都要詳細標記。”苗圃裏,事務中心工作人員張光箭、蔡松才、吳浩等人,每天都要聽郭泉水“唸經般嘮叨”。

“老爺子是怕我們出錯,特意多叮囑幾句。”張光箭告訴記者,這樣做是為了方便對崖柏幼苗進行參照比對,篩選更加優質的種質資源,進一步做好崖柏人工繁育工作,“你看,標識牌上寫有‘H’的,代表這批種子來源於人工繁育野外回歸的崖柏,後面的序號則代表每一株崖柏的編號。這樣,每一株新生的幼苗,都能對應自己的母樹。”

此外,工作人員還要對幾百萬顆比豌豆還小的崖柏種子進行逐一篩選,去除空癟的種子。

“幾天下來,眼睛都看成鬥雞眼了,而且肩膀脖子酸痛。”楊泉介紹,由於人手不足,事務中心還從開州區林業局借調了10多人,經過一週左右的時間才完成篩選。

這段時間,芽床上的崖柏幼苗陸續探出了小小的、綠色的“腦袋”,“張望”着這個世界。

郭泉水説:“每一顆種子都是我們歷經千辛萬苦從懸崖峭壁上採來的。別看這些幼苗又細又嫩,卻能長成參天大樹,在地球上存活幾百萬年。”

崖柏或成珍貴造林樹種

此次在開州的一個月裏,郭泉水還抽空去了趟西藏參加一個學術會議,“順便從雪寶山帶了100多株三年生崖柏幼苗過去,在林芝進行適應性栽培(在一定的技術保障下,在不同的地區、不同的環境條件下進行栽培試驗)。”

這不是崖柏第一次走出重慶。

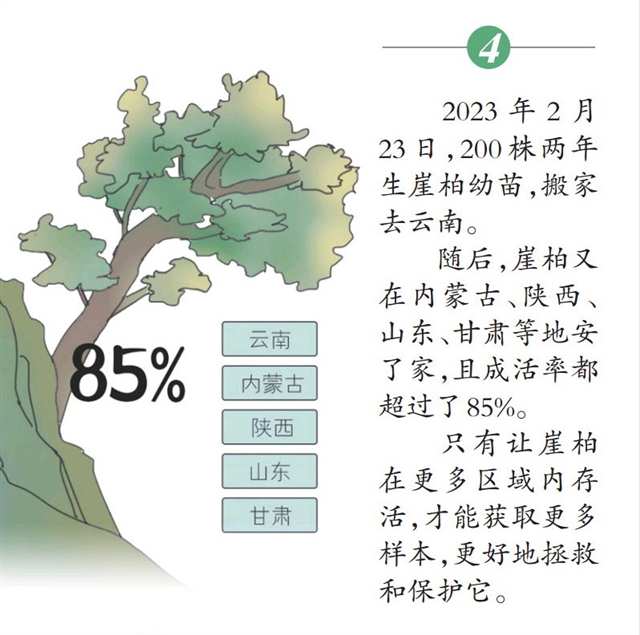

2023年2月23日,200株兩年生崖柏幼苗就在距雪寶山近1800公里的雲南高黎貢山國家級自然保護區進行遷地保護(移栽到與原生境條件相似、潛在分佈區相適宜的區域,進行特殊的保護和管理)。

隨後,崖柏又分別在內蒙古大青山國家級自然保護區、陜西天華山國家級自然保護區、山東長島國家級自然保護區、甘肅寧縣馬蓋梁黃土高原等區域安了家,且成活率都超過了85%。

為什麼要將崖柏送出重慶進行遷地保護和適應性栽培?

“崖柏這種植物活化石身上有着太多的未解之謎,比如在上億年的時間裏,崖柏為何能躲過滅絕的命運留存至今?崖柏的基因庫中藏着怎樣的秘密,以至於如今野生崖柏只生長在重慶大巴山南麓雪寶山山脈的懸崖峭壁間?不同氣候、土壤條件對崖柏的生長會有怎樣的影響?”郭泉水和楊泉一致認為,只有讓崖柏在更多區域內存活,才能獲取更多樣本、更好地拯救和保護崖柏,“所以我們要在全國更多區域嘗試進行崖柏的遷地保護和適應性栽培。”

“目前,事務中心還正在開展崖柏無性係良種選育研究,這對於擴大崖柏的種群數量、改善崖柏種群結構和開展崖柏良種規模化繁育及推廣種植有着重要意義。”楊泉介紹,崖柏是常綠的鄉土樹種,樹形優美,材質優良,耐寒耐貧瘠,在懸崖峭壁乃至石灰岩縫等惡劣環境仍能生長,是優良的可供選擇的園林綠化、工程造林和生態治理樹種,“篩選崖柏優良種質資源,有利於本區域的生態建設和産業發展,也可將崖柏大量應用到三峽庫區、長江上游及黃河流域的生態治理中,為國家儲備林建設提供優質的珍貴造林樹種。”

不僅如此,崖柏良種還可作為優質的香料作物進行推廣種植,形成規模化的苗木産業,帶動本地區的經濟發展,助力鄉村振興。