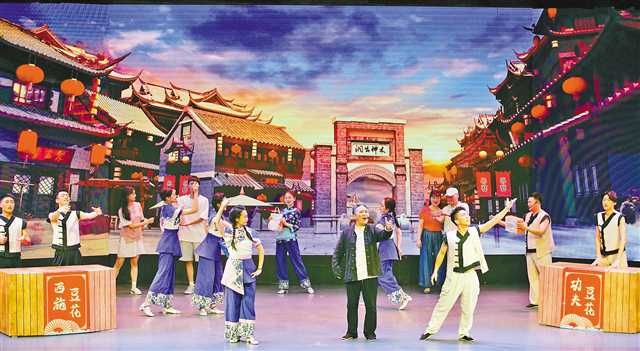

木洞山歌劇《爺爺的山歌》劇照。(受訪者供圖)

近日,提檔升級後的木洞山歌劇《爺爺的山歌》在木洞河街進行了首場實景演出,受到觀眾好評。

木洞山歌是傳唱於重慶市巴南區木洞古鎮的民間歌謠,淵源可追溯到上古時代的巴渝歌舞,漢代的“巴子謳歌”、唐代民歌“竹枝”,直至明清演化形成。2006年木洞山歌被列為首批國家級非物質文化遺産保護項目。

《爺爺的山歌》根據木洞山歌傳承人喻良華、秦萩玥師徒經歷改編製作。在大眾印象中,山歌或多或少帶着“土味”。如何在傳承“土味”的同時進行創新,是秦萩玥一直思考的問題,“山歌雖土,也可以土得有生命力,也可以為它注入新活力。”

保護傳承與創新相輔相成

作為木洞山歌最年輕的傳承人,秦萩玥是土生土長的木洞人,畢業於四川音樂學院歌劇表演專業。

2009年,看到木洞山歌的傳承青黃不接,秦萩玥毅然放棄出國夢,回鄉拜師研習木洞山歌。

“將充滿歷史滄桑的‘土味’山歌創新出多元表達,讓更多年輕人了解並認可傳統文化,是我樂此不疲的動力源泉。”秦萩玥認為,非遺的傳承離不開社會參與,更離不開年輕群體的參與。

如何才能讓年輕群體喜歡並參與木洞山歌的傳承?

“保護傳承與創新是相輔相成的。”隨着對木洞山歌更深入地了解,秦萩玥對木洞山歌有了更多期待:創新山歌表現形式,將山歌辦成音樂劇,辦一場山歌專場音樂會、帶着山歌不斷“走出去”……

《爺爺的山歌》就源於此。該劇本以秦萩玥的拜師經歷為藍本,50分鐘的表演講述了年輕人與老一輩就文化傳承産生的衝突與和解。10餘人的演出團隊,除了兩位傳承人外,其他大多為在校大學生。

去年,《爺爺的山歌》首演後受到社會各界廣泛關注,也對於木洞山歌傳承發展産生了積極的推動作用,吸引山歌愛好者1000餘人學習木洞山歌,同時培訓了文藝骨幹、志願者、文藝團隊成員500餘人,民間文化隊伍進一步壯大。

將木洞山歌融入日常生活

如今,木洞山歌在當地政府的支持下保護體系不斷完善,影響力也不斷擴大。

2017年7月,木洞鎮河街劇場落成,木洞山歌有了固定的演出舞&,每週表演一到兩場,慕名而來的人中不乏國際友人。

“現在區內的文化活動場合大多都少不了木洞山歌的身影,木洞山歌已成為木洞鎮中小學的必修課……”巴南區木洞鎮宣傳委員龔桃介紹,木洞中學還組建了一支非遺合唱團,許多中學生也時常哼唱着“喲呃喂”的曲調;一些省市高校也來到木洞鎮開展非遺專題研學。

除了《爺爺的山歌》,秦萩玥也嘗試拍攝木洞山歌紀錄片,把美聲和山歌結合改編出一批山歌音樂,將非遺課堂搬到了“線上”……

“木洞鎮還在探索古鎮老街活化利用,走藝術作品商品化發展的路子,鼓勵各大民宿、豆花、油酥鴨等商戶將木洞山歌融入日常經營生産,以開展山歌教唱、進行山歌表演、播放山歌曲目的形式吸引游客,增強體驗感、收穫感。”龔桃介紹,木洞鎮正在探索製作山歌周邊文創産品,提升藝術價值,讓游客在木洞旅游實現“吃、住、游、玩+紀念”的全方位旅游體驗,帶動木洞鎮“非遺旅游小鎮”人氣。

提檔升級為實景演出

自去年首演後,《爺爺的山歌》及其依託的木洞山歌正逐步成為促進木洞文化旅游發展的一支新生力量。

在此基礎上,木洞鎮萌生了將《爺爺的山歌》提檔升級為實景演出的想法。

“提檔升級後,山歌劇演出着力打造沉浸式體驗感,實現了演出場地從劇場舞&到木洞河街實景演出的轉變。”秦萩玥介紹,《爺爺的山歌》舞&搭建不再受限於室內跼踀的舞美環境,而是以木洞古鎮特有的自然景觀為背景,讓木洞山歌劇回歸木洞山水,提升觀眾對於木洞山歌藝術之美的感知,並結合現代聲、光、電等高科技手段,呈現更好的舞&效果。

此外,根據山歌劇首演後的反響和多位市級專家的建議,秦萩玥對山歌劇的劇本細節、音樂風格、語言特點進行綜合分析。

“主要是進一步優化劇本內容,比如將山歌傳承、發展傳承人等書面表達轉化為拜師傅、收徒弟等通俗字眼;將首演中個別悲傷的唱段優化升級為歡快活潑的新曲調,突出木洞山歌積極向上的陽光面貌。”秦萩玥告訴重慶日報記者,提檔升級後的山歌劇還升級了演員陣容,挑選了更多木洞鎮山歌愛好者、少年兒童等本土演員加入其中,為山歌劇在木洞鎮的常態化展演做好謀劃布局,增強木洞山歌發展傳承的實力。