十四師四十七團老兵精神展示館一隅(資料圖片)。長孫磊磊 攝

“因為一道特殊的命令,這些剛從戰爭硝煙中走出來的軍人,征塵未洗又向荒原挺進,就地轉業屯墾戍邊,把根深深紮在崑崙山下、大漠腹地,把一生獻給了祖國邊疆……”2月5日,在新疆生産建設兵團第十四師四十七團老兵精神展示館裏,講解員夏天深情地向游客講述沙海老兵的故事,把眾人的思緒帶回到沙海老兵們的英雄歲月。

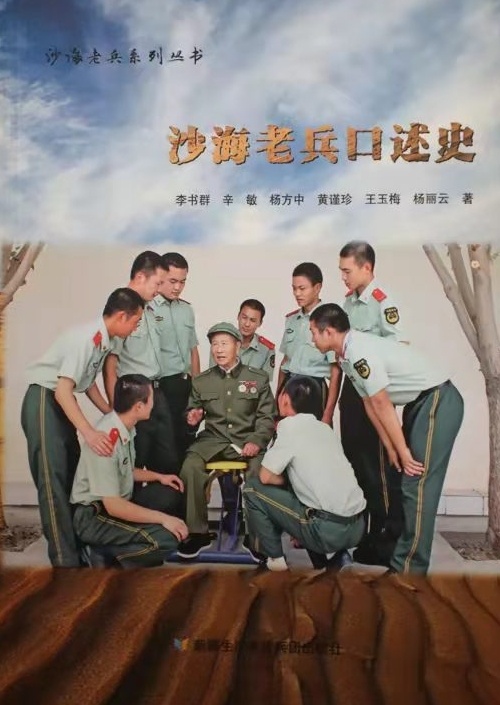

2022年,反映“扎根新疆、熱愛新疆、屯墾戍邊”的沙海老兵系列叢書出版,該叢書由十四師昆玉市黨委黨校策劃編寫、兵團出版社出版發行,包含了《老兵精神研究》《沙海老兵口述史》《沙海老兵故事匯》3本書籍,共26萬字。王震 攝

2022年,反映“扎根新疆、熱愛新疆、屯墾戍邊”的沙海老兵系列叢書出版,該叢書由十四師昆玉市黨委黨校策劃編寫、兵團出版社出版發行,包含了《老兵精神研究》《沙海老兵口述史》《沙海老兵故事匯》3本書籍,共26萬字。王震 攝

1949年12月5日,四十七團前身——中國人民解放軍第一野戰軍一兵團二軍五師十五團的1803名官兵接到命令:火速進軍和田,趕在新年到來之前解放和田。

當時,擺在官兵面前的路有3條,其中兩條沿途有人有水、行軍方便,但要多繞行五六&&路。但這意味着,完成任務的時間就會延後。

“不能讓和田人民多受一天苦,我們要搶時間,早日解放和田……”為了盡快抵達和田,官兵們選擇了最近但也是最艱難的一條路——徒步穿越被稱為“死亡之海”的塔克拉瑪幹沙漠。

最終,歷時18天,徒步急行軍790公里,官兵們勝利平叛解放和田,書寫了人民解放軍歷史上的又一壯舉。

和田解放後,官兵們留在了這片熱土屯墾戍邊,這一待,就是一輩子。

在這片亙古荒漠裏,沒地方住,官兵們就地挖地窩子;沒有開荒工具,就將紅柳枝編成筐子用來拉運沙土;沒有肥料,就到大街上撿拾糞肥……就這樣,官兵們住着地窩子,吃着苦野菜、饃饃蘸鹽水,硬是用小推車推走座座沙丘,用人拉犁開闢出塊塊良田,在沙漠邊緣開墾出片片綠洲,創造了又一人間奇蹟。

歲月輪迴,如白駒過隙。如今的四十七團,棗林叢叢、瓜果飄香、高樓林立,曾經的萬古荒原變成了萬頃良田,曾經的茫茫沙海變成了軍墾新城。

“我來四十七團3年了,對老兵精神有了愈加深切的理解。幾十年來,老一輩兵團人像大漠胡楊一樣把根深深地紮在這裡,默默地守護着我們腳下這片熱土。我們年輕人應當以沙海老兵為榜樣,為團場建設和發展貢獻自己的一份力量。”西部計劃志願者張清晨説。

2023年12月22日上午,第十二屆兵團沙海老兵節暨兵地冬季文旅融合系列活動在“老兵精神”發源地——十四師四十七團老兵鎮舉行。此次活動由十四師昆玉市與和田地區共同舉辦。圖為節目《老兵歌》劇照。胡楊網記者 李雨浪 攝

2023年12月22日上午,第十二屆兵團沙海老兵節暨兵地冬季文旅融合系列活動在“老兵精神”發源地——十四師四十七團老兵鎮舉行。此次活動由十四師昆玉市與和田地區共同舉辦。圖為節目《向祖國報告》劇照。胡楊網記者 李雨浪 攝

近年來,以老兵精神為根基,四十七團進一步傳承紅色基因、賡續紅色血脈,相繼建設老兵精神展示館、三八線沙海老兵紀念園,並將紅色歷史文化特色與現代設施相結合,精心打造沙海老兵村,設立老兵故事展廳12個,全方位、多角度講好沙海老兵故事;實施“紅色+文化體驗”“紅色+全域旅游”“紅色+兵地融合”三大戰略,構建起國家4A級沙海老兵紅色旅游區+愛國主義教育示範基地、黨性教育基地和紅色文化研學基地的“一區三基地”發展格局,着力打造具有廣泛社會影響力的紅色小鎮。2023年,四十七團紅色旅游預計接待游客10.5萬人次、實現旅游收入400萬元。

和田地區團委組織在崗西部計劃志願者赴十四師四十七團老兵精神展示館參觀學習(資料圖片)。長孫磊磊 攝

在距四十七團團部20公里處的三八線老兵紀念園,300多位老兵長眠於此。每年清明節,團場職工群眾便會來到這裡祭奠,表達對老兵們的敬仰和緬懷之情。

2023年12月22日,參加“致敬老兵”青少年研學營的學生在老兵精神展示館參觀。肖倩 攝

如今,在四十七團已難見沙海老兵的身影,但以“扎根新疆、熱愛新疆、屯墾戍邊”為主要內涵的老兵精神依然薪火相傳,激勵着兵團人繼承優良傳統、牢記理想信念,在新時代新征程為把兵團建設得更強大更繁榮接續奮鬥!(記者阿熱依·熱依哈巴提)