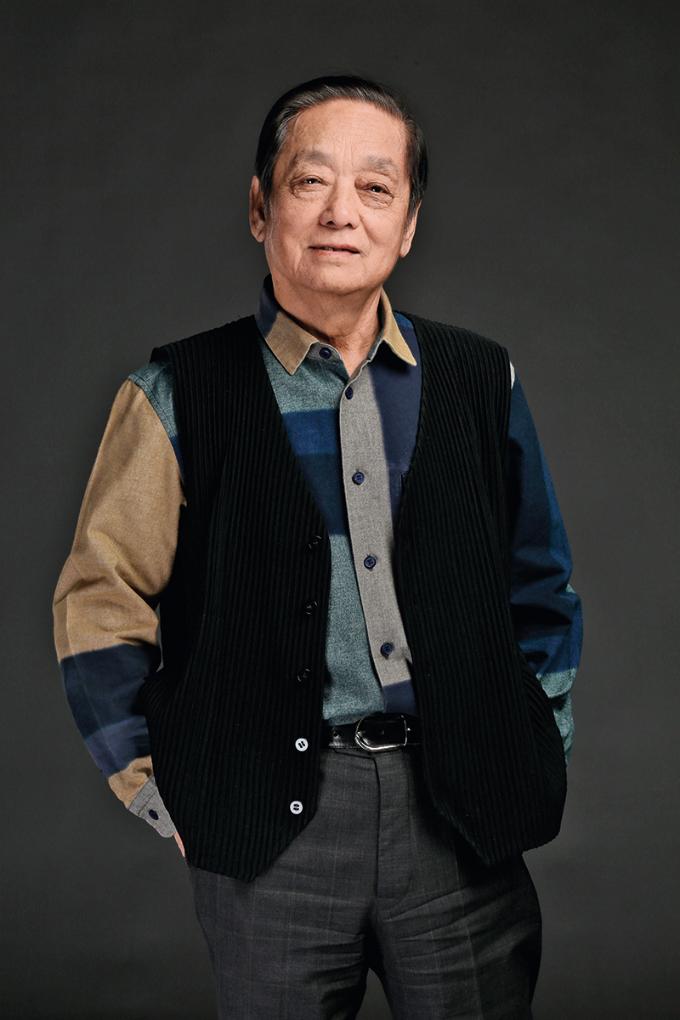

藝術家、清華大學文科資深教授韓美林

我是中國的藝術家,是中國“陜北老奶奶”的接班人。民族傳統不是涂在我臉上的胭脂,而是流在身體裏的血液

《天書》的影響為什麼這麼大,因為它是中華民族的東西,是我們的傳統的。感謝我們的祖先,給了我中華民族的根、古老文明的脈,讓我能夠探尋更悠久的中華文化,並使其傳承發展下去

我不追逐潮流,潮流有時候就一陣風,很快會下去,追逐潮流,頂多碰出點水花,真正的藝術必須跟着時代走,時代更寬闊

千萬不要忘記,我們真正的藝術在下面,我們的民族和我們的人民才是藝術真正的根

文 |《瞭望》新聞周刊記者 郭奔勝 唐敏 劉苗苗

位於北京城市副中心通州的韓美林藝術館,正在進行“生命密碼——韓美林生肖藝術展”,吸引了全國各地各年齡層的觀眾。

“鼠牛虎兔,每個人都有自己的生肖;子丑寅卯,這是我們中華民族生生不息的生命密碼,也是我們寶貴的文化財富。”深受傳統文化浸潤的韓美林希望通過這個展覽,喚起人們對中華優秀傳統文化的敬畏之心。

1936年,韓美林出生於山東濟南,5歲開始學習書法,偶然在土地廟裏發現的幾本古籍給他種下了熱愛古文字的種子。自幼喜愛繪畫的韓美林,參過軍,演過話劇,當過老師,1955年考入中央工藝美術學院,打下堅實的藝術基礎。畢業後留校任教,1963年調安徽工作,期間曾下放淮南陶瓷廠勞動。歷經沉浮,仍堅持創作,摸索出“刷水畫”獨特技法,以堅強毅力積蓄了驚人創作力。

1979年,42歲的韓美林帶着活潑可愛的“刷水畫”小動物,在中國美術館舉辦了首場個人藝術展,在藝術界嶄露鋒芒。第二年,韓美林受邀成為改革開放後第一個到美國辦個人展覽的中國畫家,以紐約為起點,在波士頓等21個城市巡展,自此蜚聲海內外。

1986年,50歲的韓美林回到北京,厚積薄發,藝術創作不斷取得突破。1988年,他設計的紅色鳳凰標識隨國航展翅藍天;20世紀80年代後期,陸續創作的《迎風長嘯》《大舜耕田》《五雲九如》等巨型城市雕塑成為城市地標;主持設計的“2008申奧會徽”“2008北京奧運吉祥物福娃”帶着中國傳統文化走進世界各國人民心中;還有“丁酉、己亥、庚子年特種生肖郵票”、結集出版的上萬字古文字《天書》……從繪畫到書法,從雕塑到設計,從染織到陶瓷、木雕,多領域多體裁、體量宏大的藝術作品,構成了韓美林獨具一格豐饒的藝術世界。作品被故宮博物院、中國國家博物館、中國美術館、大英博物館、法國法蘭西學院等收藏。

以跨界之廣、藝術造詣之深厚、鮮明的個性與巨大的社會影響力,韓美林被稱為“中國的畢加索”,但他更願意自稱“陜北老奶奶的接班人”。

韓美林相信中國最美、最好的藝術在民間。他説:“我做的藝術作品沒有一件是重樣的,經驗就是下去,再下去。”1977年,韓美林啟動下廠、下鄉、下基層的采風行動“藝術大篷車”,至今已開行47年,從山東、河南到陜西、寧夏,從雲貴腹地到江浙水鄉,再到世界各地,駛過上百萬公里,向民間藝術致敬、向世界傳播中華優秀傳統文化。

也正是上世紀80年代,中國一些藝術家掀起模仿西方藝術風格的風潮。1985年,處在藝術創作尋尋覓覓十字路口的韓美林,在賀蘭山峭壁上祖先鑿刻的樸拙岩畫前頓悟,鋪紙捉筆,寫下“沒有民族的,不可能走向世界!”。

堅定必須走中國的道路,韓美林一頭扎進中華民族的古老藝術中,吸收優秀傳統文化和民間藝術精髓,簡練拙樸疊加現代感的藝術風格日臻成熟。在與金文、甲骨文、陶器上的古文字符無數次邂逅後,2007年,耗費30多年心血蒐集書寫的古文字圖錄《天書》問世,超萬字的遠古時代古文字符,把讀者帶到五千年中華文明的源頭,去領略華夏先民的智慧和創造。

在與傳統和世界的對話中,韓美林守正創新完成了“衰年變法”,從造型到色彩,由繁到簡,進入到無法之法藝術新境界。遠古藝術、民間藝術和現代表達構成了韓美林藝術世界的三原色。杭州、北京、銀川、宜興四座韓美林藝術館,上萬件作品見證了韓美林的藝術進階之路,傳遞着韓美林對生命的思考、對文化的真誠感知。觀眾説,韓美林的每一幅畫每一個字都有靈魂,仿佛能聽到它們在紙上躍然而出的聲音。

從民族民間藝術中汲取營養成長的韓美林將數千件作品捐獻給國家回饋社會,積極推動社會美育和國際文化交流,2013年“韓美林藝術基金會”成立,投身藝術公益和社會慈善。2016年開啟的“韓美林全球巡展”、韓美林生肖藝術展等,持續擴大中華文化的世界影響力。

走進韓美林工作室,撲面而來的是滿墻栩栩如生的天書作品,映入眼簾的是琳瑯滿目的各類藝術作品擺件,長達數米的大長桌上堆放着未完成的作品和手稿……這一切傳遞着,即將邁入“90後”的韓美林,藝術生涯仍然處於旺盛的創作期。

近日,《瞭望》新聞周刊“大家訪談”團隊對話集堅毅、豁達、敏銳、率直、童真於一身的藝術家韓美林,探尋他渾然天成的藝術修為之路,暢談向美而生的快意人生。

“我是陜北老奶奶的接班人”

《瞭望》:你是一個高産的藝術家,創作涵蓋了書法、繪畫、雕塑、設計等多個領域。源源不斷的創作靈感來自哪?

韓美林:我沒有乾涸的感覺,一直在尋找新的天地。真正能給藝術家靈感的是生活。生生不息的大自然,永遠充滿活力和朝氣,生命是有情感的,流淌的,不斷煥發的,這是我不竭的源泉。

我的方法是不停地下去,到下邊去找新的感覺。我們“藝術大篷車”年年開,去民間采風,全國各地都跑遍了,跑了上百萬公里。下去以後,最底層真實的情況是什麼樣,老百姓的酸甜苦辣都知道,會重新構建你創作的藝術典型。藝術家下到老百姓的生活中去,創作就不會枯竭。

《瞭望》:你的創作是怎麼做到不高高在上,和人民群眾的喜怒哀樂在一起的?

韓美林:我這個畫家跟老百姓關係好。不下去不接地氣,我的東西也不會受歡迎。我們每一次下去都是上千公里,有時候到過1萬多公里。跟老百姓打成一片,同吃一塊饃。民間藝人們每一個都有自己的絕活,你從他們那兒吸取東西,就要跟他們交朋友,不交朋友,人家為什麼把絕招告訴你?

我們在下面學着好多東西,我的作品涉及很多門類,金屬的、紙的、布的、木頭的、石頭的、草的,在哪學的?不就是跟老百姓學的嘛。

下去不是擺譜,弄一個照相機,啪啪一照就算完了。我下去沒有派頭,不爭名也不爭利,不搞炒作。我常跟我的徒弟、學生們講,我們藝術大篷車不要炒作。黃豆裏面就那點兒水分,一炒就沒了;肚子裏沒貨,炒過了就糊了,人家也笑話你,是不是?

《瞭望》:你的作品充滿民間歡樂喜慶的氣氛,比如你設計的癸亥年豬年特種生肖郵票,小豬身上繪製的紅桃綠葉非常醒目,紅桃還寓意人壽年豐。這種民間藝術簡約誇張的風格傳統又現代,深受老百姓喜愛。你是怎麼從民間藝術裏汲取養分的?

韓美林:我對民間的一切都好奇,都學,都從裏邊拿到東西,刻的、雕的、畫的、印的、染的、織的、編的、挖的、剪的,等等;我喜歡跟他們一起跳、一起唱、一起捏、一起剪、一起講故事、一起笑、一起抹淚。

我走到哪跟着唱到哪,我會唱新疆民歌,也唱雲南民歌,唱蘇州評彈,唱北京大鼓,陜北民歌更會唱了,因為去陜北比較多,老百姓唱我也唱。農民是最淳樸的,他們碰到高興事,大紅大綠,又唱又跳,板凳拐杖一起上。這是一種活着的感情,也是活着的藝術。

真正的民間藝術是人們自己感情需要,是來自生命本身的原發的藝術。民間藝術中最要緊的,就是動情。一動情就厲害。不動情,喝油都不長肉,動了情,神仙也擋不住人想人。

我常常被感動。我從民間藝人們身上拿來最多的東西還是做人。從民間藝術裏得到的超越了藝術本身。這東西才是魂兒。

這些年來,藝術大篷車既是藝術之旅,也是扶貧之旅。我們到田間地頭學習各種民間藝術技法,在發掘、弘揚民間藝術外,還建立了多所希望小學,並扶持那些無設計力量的小廠、窮廠、快倒閉的廠,在現代文明和民族傳統間架起一座座橋梁。

《瞭望》:你獲得過很多榮譽,先後獲頒聯合國教科文組織“和平藝術家”稱號、國際奧委會“顧拜旦獎”、“韓國總統文化勳章”及威尼斯大學“榮譽院士”等,但你説得更多的是“我是陜北老奶奶的接班人”?

韓美林:我是跟着中國大地上的“陜北老奶奶”成長起來的。“陜北老奶奶”後方是長城、黃河、長江、喜馬拉雅山,是龍門、雲岡、賀蘭山,黑山、滄源、石齋山,是良渚、安陽、莫高窟……我是“中國的兒子”。我也大言不慚、問心無愧地講,我是中國的藝術家,是中國“陜北老奶奶”的接班人。民族傳統不是涂在我臉上的胭脂,而是流在身體血管裏的血液。

韓美林水墨畫作品 韓美林藝術基金會供圖

沒有想到天書這麼受歡迎

《瞭望》:2007年,你耗費30多年心血收集書寫的古文字圖錄《天書》問世,轟動世界。書畫大師黃苗子盛讚説“倉頡造字鬼夜哭,美林天書神靈服”。目前《天書》第四集正在出版中。是什麼契機讓你收集書寫古文字的?

韓美林:這些古文字符號,遺存在上古的陶片、竹簡、木牘、甲骨、岩畫、石刻和各種鐘鼎彝器的銘文中。當時只感覺古文字這麼美,遇見就先記在一個本子上,其他沒想那麼多。

一次偶然的機會,啟功先生看到我收集這麼多無人辨識的古文字符。他對我説,這麼美的東西,棄之可惜。你是畫畫的,書法底子又好,為什麼不把它寫出來。

由於無法辨識,古文字學家不要,扔在一邊,書法家沒人去寫,我深感這些出自何年何月尚未有定論的文化,若不能展現在世界面前是多麼大的遺憾,這是大文化呀!

我跟啟功、歐陽中石、馮驥才、季羨林、李學勤、裘錫圭、馮其庸等老師和朋友多次討論這些“誰也不認識的畫”。他們都給予我很大鼓勵。

我將這些遠古時代失散於各處的古文字符,在保留文字結構和字形的前提下,用現代審美進行演繹。直到今天,這項工作仍在繼續,我還在不斷收集,一邊收集一邊整理。

《瞭望》:《天書》1萬多個字符,都有出處嗎?

韓美林:全有。我寫得很放,甚至有些不經意,但字體完全老老實實地依據古人。一筆一劃都不敢動,它的結構我不動,但是它的筆法,乾濕濃淡頓挫是我的創作。我陸續收集了3萬多古文字符,寫出來的只是其中很小的一部分。

《瞭望》:你從小習字,受中華優秀傳統文化的滋養,你對天書有使命感吧?

韓美林:絕對有使命感。我從小就習顏魯公的字,到現在還是顏魯公,沒有脫掉傳統。

感謝這些老前輩,他們要不催我還真不寫,像我這種活潑好動的性格,這麼一筆一劃寫一上午,才寫一篇半,不靜下心來怎麼行?

在寫的過程中,寫着寫着,我就想是不是把我的畫畫技法放進去?比如説頓挫,比如説乾濕濃淡,放進去行不行?我是個藝術家,跟研究文字沒關係,把它當成形象來收集,當成形象來創造,行不行?原本按照啟功老師的説法,我是在辦“文字收容所”,沒想到《天書》出版後,老的少的都喜歡,事實證明行。在故宮展覽期間,排隊一直排到太和殿,零下13攝氏度下着大雪,小孩趴在地上臨摹,殘疾人拄着雙拐去參觀。

《瞭望》:你沒想到《天書》這麼受歡迎吧?

韓美林:沒想到。文字是相通的,天書跟現代人相通,跟我們這個時代産生共鳴,這種共鳴不就是對傳統的傳承嗎?

這不《遠渡》來了。以《天書》為靈感創作的交響樂《遠渡》,去年在國家大劇院進行了首演,用音樂將觀眾帶入《天書》的世界,用管弦樂承載那些遠古的靈魂渡越漫漫時空,超越生死離別,傳遞文明與人性的不朽。

《瞭望》:《天書》在國際上影響力如何?

韓美林:日本也出了《天書》,一天就賣光了。現在,多個國際企業都找來談合作,香奈兒、勞力士、阿迪達斯、奧迪等等,都想要用天書。從鞋到襪子到口罩,衣食住行的商品都找到我們來。

《天書》的影響為什麼這麼大?因為它是中華民族的東西,是我們的傳統的。感謝我們的祖先,他們給了我中華民族的根、古老文明的脈,讓我能夠探尋更悠久的中華文化,並使其傳承發展下去。

真正的藝術家要引領潮流

《瞭望》:韓美林藝術館進門處,有一句話:“蒼天告訴我,你是一頭牛。這輩子,你就幹活吧。”這是你取得今天這樣成就的秘訣嗎?

韓美林:我只知道像牛那樣低頭幹活,我也不知道怎麼一抬頭就到了世界先進水平了。

十二生肖中,我畫得最多的屬牛和馬。牛的一生吃苦耐勞,無私奉獻,做人要向牛學習,不伸手索取,只作默默貢獻。牛也許不像其他動物那般可愛,它有着自己的力量、個性,以及寬厚的精神。

做學問就得認認真真對待,低頭拉車,往前走。

《瞭望》:在創作天書的過程中,受狂草影響,你的風格實現由繁到簡,這是一種昇華,昇華的過程難嗎?

韓美林:由繁到簡很難,是質變,是一場革命。比如,我畫的跳芭蕾舞的女孩。你看就是幾筆,沒有肌肉,沒有表情,幾筆線條之外什麼都沒有。可是骨架有,小肚子有,關節有,有這幾根線就夠了。當然這不是一般的線。

簡到極致時,最後留下的是感性的第一印象,是這個舞蹈姿態中最美的東西。這裡的骨架、小肚子、關節都是表達這種感性美的關鍵。

簡是要看本事的。無伴奏合唱、單口相聲、獨角戲、獨唱、獨奏、獨舞、評書、白描等等,看似簡單,實則最難。

我創作時感性站在最主要的位置。感性多於理性。當然,感性也不是想當然,理性是藝術家的底線。對我來説,紙不是重要的,形不是重要的,神是重要的,美是重要的,激情是重要的。這讓我在水墨、陶瓷、青銅間自在游走,隨時投身於符合時代的新的創作中,引領潮流。美感是文化,是修養,是生活,是潛在的內心昇華達到的一個高度,是悟出來的。

《瞭望》:你不追逐潮流,但作品男的女的老的少的、農村的、中國的外國的都喜歡,這是為什麼?

韓美林:接地氣。我不追逐潮流,潮流有時候就一陣風,很快會下去,追逐潮流,頂多碰出點水花,真正的藝術必須跟着時代走,時代更寬闊。跟着時代走,才能引領潮流。

藝術家要當學者。時代的變化,學者站得高看得遠,藝術家應該是活在現實的學者,緊跟這個時代走,否則創作的東西,就讓大家笑話了。

《瞭望》:你的作品色彩帶有濃濃的民間特色,你是怎麼看待和運用民間藝術配色的精髓的?

韓美林:民間藝術講究惜色如金。墨色與彩色結合最重要的是“惜色”,墨要玩出濃淡乾濕,濃淡乾濕就是調色。過去在民間,老百姓一年才吃幾次白麵饃饃,過年時候要慶祝,於是就在蒸好的雪白麵饃上邊畫個花兒。用顏色也得花錢啊,就弄來一點點玫瑰紅和翠綠,放在小酒盅裏泡泡,拿根草棍蘸着顏色在面饃上點個花兒。雖然簡簡單單,紅紅綠綠,但是非常漂亮也非常強烈。

中國很多畫家是學西洋畫的,灰調子太多,看不起民間藝術,真給他這幾種顏色,他也不知道怎麼抹,不知道顏色在民間是直接用來表達感情的。

把“惜色”等民間配色的精髓用到作品中,反而産生出強烈的現代感——大紅、亮黃、純藍等顏色的大膽搭配,碰撞出絕妙的色彩效果。這在我的各類作品中都有體現。

《瞭望》:你是怎麼做到又現代又復古的,怎麼把它們融合在一起的?

韓美林:藝術家必須要強調自己的個性,更重要的是要有民族性,有中華民族特點的東西,別人替代不了的。比如,古文字,是幾千年上萬年的東西。

有人説韓美林你天天搞潮玩,我説錯了。我是在玩潮,用玩的心態做藝術創新。説是玩,這功夫在那兒呢,玩什麼不熱?就拿天書來説,用中國的毛筆寫法有頓有挫,有乾濕濃淡,在形式上沒有重樣的吧?從藝術角度來説,成為一個切口,作品出來大家這麼接受,不是玩得挺好嗎?

遠古、民間與現代元素,紅、黃、藍三原色,都叫我糅起來了,糅在一起了,誰該上場誰上場。誰的戲誰上場,挺好玩。民間上場時,有遠古的厚重和鮮明的現代感;現代上場時,同時帶着民間的氣質和遠古的底蘊;雜糅在一起就是韓美林,就是深受中華傳統文化和民間藝術滋養的文藝作品,就是中國的。

這讓我感覺創作力仍然在涌動,我的作品目前都還在變化和提高,總感到我的藝術尚未開始。

《瞭望》:你認為審美的現代性有沒有東西方之分?

韓美林:當然有。一個是應該分開,一個本來就是分開的。

我舉個例子,從運筆的方法上説,西方是橫着往外抹,比如油畫。東方不是,東方是豎着握筆提氣。東方應有自己的不同於西方的現代藝術。曾經一段時間,好像藝術的現代審美是西方的專利。

中國現代藝術如果一味追求西方的審美認同,不去挑戰,就進了死胡同,最後死在裏邊。文化藝術強調個性,強調民族性、獨立性,借鑒可以,取代不行。

中國的書畫等藝術有中國書法的基礎,這是區別於西方藝術的獨特存在。更進一步講,不管書法還是繪畫,都講究提氣。氣在中國文化中是一種特別的存在。道家講究精氣神,氣在中間,沒氣沒精也就沒有神,這個氣很重要,是修煉出來的,是中華優秀傳統文化的重要組成部分。

我們的民族和我們的人民才是藝術真正的根

《瞭望》:在你看來,藝術和人是什麼關係?

韓美林:藝術是昇華人的文化。為什麼搞藝術是一種享受呢?因為他享受人精華的東西,也享受自己。一次我在三江源橫山縣,看見民間正演秦腔的《烏江白》,那個演霸王的,穿着露胳肢窩的戲裝,臉上抹着最差的油彩,鼻子一塊臉一塊,這就是霸王,他唱得起勁,冒着汗,一叫“哇呀呀”,把頭髮“叭叭”一擰叼在嘴上,用手向上一托,來個金雞獨立,單腿就跳進烏江了,真厲害。我喜歡民間這種強烈的東西。

我性格分明,只看主次、黑白、是非、愛憎,不喝溫吞水,要不喝個冰嘴的,要不喝個燙嘴的,溫吞水討厭。我的作品也帶着這些特徵。

自小私塾的趙先生也是看我不知迂迴的性格,讓我練習“顏體”。“顏體”楷書打下了我的藝術功底,我也一直將剛正不阿、心繫蒼生的顏魯公視作人生楷模,養成浩然之氣,激勵自己一步一個腳印丈量藝術苦旅。

《瞭望》:你認為藝術創作最重要的是做人?

韓美林:把人做好,要有良知。我從來沒有把做人和藝術分開過。

良知是理性,良心是本性。良知有三層含義。

一是做人,做人是根本。

二是生存的本領,起碼能養活自己。

三是對世界有所貢獻。

這個良知就是我的理性,也是我的底線。

《瞭望》:你覺得藝術的高峰是怎麼來界定的?

韓美林:藝術沒有高峰,藝術沒有100分,數學有100分,數學現在還有很多大問題沒有答案,何況藝術本不受限制,藝術沒有框框條條。

無法之法,才是藝術的大法,藝術這麼一個廣闊天地,愛怎麼發揮怎麼發揮,有歷史和人民來評價你。

《瞭望》:你17歲就在濟南一所小學任教,還在中央工藝美術學院擔任過助教,現在是清華大學文科資深教授,對今天的美育教育,你有什麼建議?

韓美林:重要的是告訴我們的孩子們要學歷史,要知道人間的酸甜苦辣,才能真正明白做人的道理。我常常告訴學生,你們要知道中華民族的歷史,我們遭受過的痛苦、恥辱,都要銘記於心。

一是不管學什麼專業,一定要知道歷史,知道今天的生活來之不易,知道我們的祖國來之不易。

二是要學到真本事,論文寫在紙上,不能有用武之地的話,到了社會上,還是會被淘汰。

這是我教學生的兩個基本出發點。

教育是你要求我們孩子是什麼樣,將來我們孩子就長成這個樣子,你要求的尺度大,我們孩子成長的尺度就大。

千萬不要忘記,我們真正的藝術在下面,我們的民族和我們的人民才是藝術真正的根。各個民族有各個民族的藝術特點,百花齊放、多姿多彩,這個世界才可愛。