新華社北京8月15日電(記者李德欣、郭沛然、趙旭)晨光微熹,蟬鳴鳥啼。穿梭在山林間的步道中,60多歲的張進寶步履輕盈、越走越快,一般人很難跟上他的腳步。

行至山頂索橋,眼前豁然開朗。湛藍的天空下層巒疊嶂,一條山谷從索橋下向遠處的群山延伸,山腳下就是張進寶的家鄉曹家坊村。

曹家坊村所在的北京西部深山區,是歷史上著名的産煤區,煤炭開採史可追溯上千年。“小時候,大人們人扛馬馱,把山谷裏的煤運出去換錢。上世紀八九十年代開始,大型機械進山,開採規模也越來越大。”張進寶回憶道。

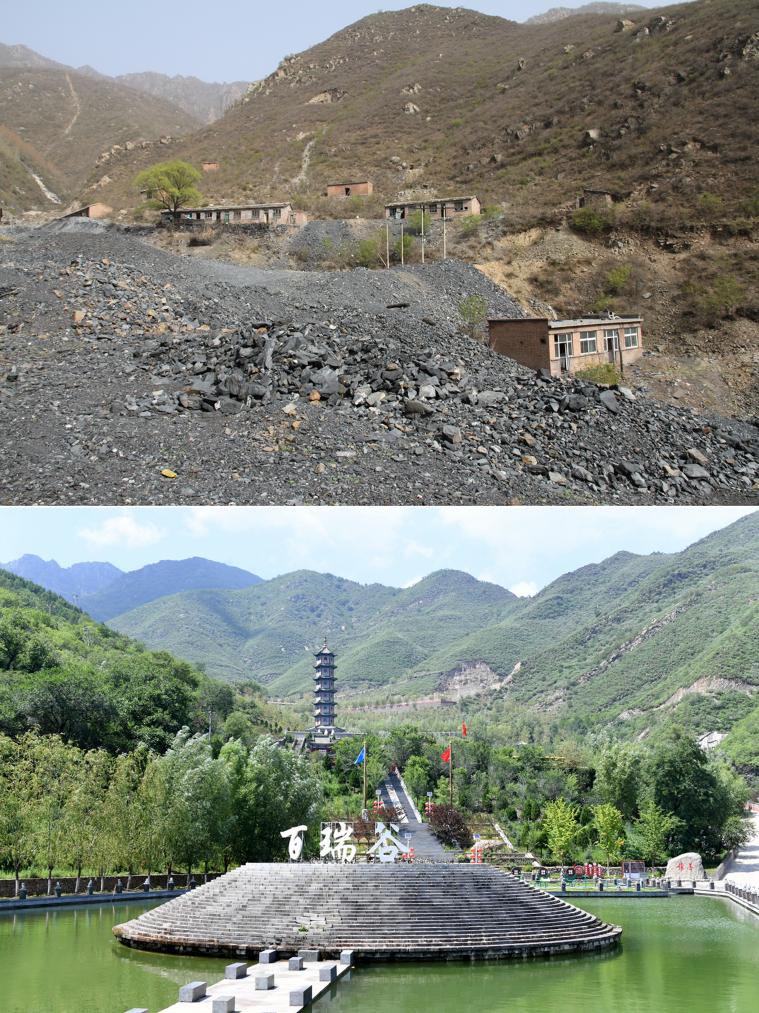

這是一張拼版照片:上圖為2012年6月14日拍攝的曹家坊礦區(受訪者供圖);下圖為2023年7月24日拍攝的由曹家坊礦區改造而成的百瑞谷景區(新華社記者張晨霖攝)。新華社發

張進寶的第一份工作,就是在煤礦上開大車。有了一定積蓄後,他開了自己的煤礦,高峰時期年産可達10萬噸。“錢是賺到了,可心裏總是犯嘀咕,煤礦資源有限,不知道哪天就沒了,到那時怎麼辦?”

更讓張進寶擔憂的,是家鄉環境的惡化。曹家坊村曾遍佈50多座煤礦。“樹葉、草葉都落上黑,待在家裏不敢開窗戶,窗&上厚厚一層灰。”張進寶回憶説。

由於煤炭過度開採,曹家坊村所在區域森林植被損毀、水土流失、採空塌陷等問題日益突出,野生動植物種類和數量減少,自然生態系統退化。越來越多的村民拿着採煤掙的錢舉家搬遷,只留下山谷裏一道道黑色“傷疤”。

隨着一系列環保政策的&&,當地環保理念不斷增強。2006年至2010年,曹家坊村所在的史家營鄉將142座煤礦全部關閉,結束了當地千年煤炭開採史。

“煤礦關了,我們吃什麼,喝什麼?”長期以煤礦為生,當地一些村民對此不理解。村裏找到頗有威望的張進寶,讓他帶着大家想法子、找路子。

“挖煤礦,咱們這一代腰包鼓了,村子卻沒落了,後世子孫怎麼辦?”張進寶的話點醒了不少村民。憑着對家鄉和市場的了解,他萌生了做旅游業的想法,但不僅家人朋友極力反對,不少村民也質疑,誰會到這又臟又黑的山溝裏旅游呢?

“咱這山上空氣負離子含量高,又有北京海拔最高的山泉之一,山下還有千年古剎瑞雲寺,都是做旅游景區的好資源。”張進寶充滿信心。

想要發展旅游業,第一步是撫平“傷疤”,把“黑山”變“青山”。在區、鄉兩級政府支持下,2011年開始,相關部門出資5000萬元,採取“政府引導、企業和社會各界參與”的模式,對曹家坊礦區開展生態修復。

由於山上滿是礦渣,很難保存水分,植物難以存活。為此,張進寶找專家諮詢、實地勘察,最終通過回填客土、加大樹坑面積提高了植被成活率。修復後,曹家坊礦區森林覆蓋率由2009年的46.9%提高到2019年的69.6%,林木綠化率由2009年的61.8%提高到2019年的89.4%,草地則增加了3.21萬平方米。

這是一張拼版照片:上圖為2012年6月14日拍攝的曹家坊礦區(受訪者供圖);下圖為2023年7月24日拍攝的由曹家坊礦區改造而成百瑞谷景區(新華社記者張晨霖攝)。新華社記者 張晨霖 攝

2011年至今,曹家坊礦區所在的史家營鄉共進行礦山修復項目19宗,在礦山修復、造林還林等綜合施策下,全鄉林木覆蓋率從2011年的73.8%提高到2022年的86.4%。

看著一片片綠色重回山谷,張進寶建設旅游景區的決心更大了。昔日的採煤洞口改造成雕塑景點,工人交接班的房屋成了礦業遺址展覽館,恐龍世界、漂流體驗、小動物喂養等親子體驗項目相繼設置……經過近10年籌備,百瑞谷景區於2018年正式開業。這裡融歷史文物、礦山遺跡、親子項目、自然風光於一體,向游客講述這片山谷的生態故事。

這是7月24日拍攝的由曹家坊礦區改造而成的百瑞谷景區(無人機照片)。新華社記者 張晨霖 攝

近年來,隨着環境越來越好、人氣越來越旺,不少搬到城裏的村民也開始返回家鄉。走進村民史長偉家的院子,夫妻倆正對自家老宅進行翻修。

“離開村子好多年,這裡的變化太大了。我們決定搬回來住,享受這好山好水好風光。”史長偉還在景區找到新工作,成為一名游樂設施管理員。

“來吃飯的游客特別多,住宿的房間也都滿了。”在景區附近的史家營村,張平芳和丈夫把自家房屋改建成民宿,趕在去年國慶假期開業。依託景區帶動,曹家坊及周邊村的200多人有了致富新途徑。

7月24日,游客在百瑞谷景區游玩。新華社記者 張晨霖 攝

依山傍水,是中國傳統文化裏對詩意生活的嚮往。1000多年間,黑色的大山讓村民的錢包鼓起來,日益惡劣的環境又迫使村民們離開家鄉。如今,回歸綠色的百瑞谷,正為這裡的人們帶來綠色發展的新希望。