鴻篇巨制、曠世奇書、

世界有史以來最大的百科全書、

中國歷史上第一部百科全書式的文化典籍

……

每一次提起《永樂大典》,總是給人帶來一種神秘又恢宏的感覺。它比《大英百科全書》早了300多年,包含的類別也更為廣泛。(《不列顛百科全書》在“百科全書”條目中稱,《永樂大典》為“世界有史以來最大的百科全書”。)

細緻的文字描述,精美的照片視頻……以前,對於《永樂大典》的認識,永遠隔着一層屏幕,熟悉又陌生,可謂是百聞不如一見。

7月13日,2024明文化論壇將在十三陵景區開幕。論壇舉辦期間,還將舉辦“珠還合浦 歷劫重光——永樂大典專題展”。

對於這部驚世珍品

你了解多少呢?

今天

提前了解一下吧~

籌備編撰

明朝永樂年間,剛剛繼位的明成祖朱棣在盛世修書的傳統下,決心修一部巨著彰顯國威,造福萬代。

“凡書契以來經史子集百家之書,至於天文、地誌、陰陽、醫卜、僧道、技藝之言,備輯為一書”。這是朱棣對《永樂大典》的期望。

解縉、姚廣孝等人先後奉朱棣之命,主持編纂這本巨著。期間,參考了無數古籍,進行了多次修改。終於,歷時五年後,在永樂五年(公元1407年)定稿進呈,並得到朱棣的認可。朱棣還親自為其序,並命名這部巨著為《永樂大典》,全書於永樂六年(公元1408年)抄錄完畢。

《永樂大典》全書共22877卷(目錄60卷,共計22937卷),11095冊,約3.7億字,由3000多位作者共同努力,匯集了古今圖書七八千種。

完整的《永樂大典》單冊高50.3厘米,寬30厘米,開本宏大,具有皇家的威儀和氣魄。每冊《大典》約有50葉(頁)左右,主要都是二卷一冊,一卷一冊或三卷一冊。

古籍的書衣就是現代書籍的封面,因為像人穿的衣服一樣包裹在書的外面,就有了“書衣”這個形象的稱呼。《永樂大典》的書衣用多層宣紙硬裱,最外面有一層黃絹連腦包過,格外莊重。

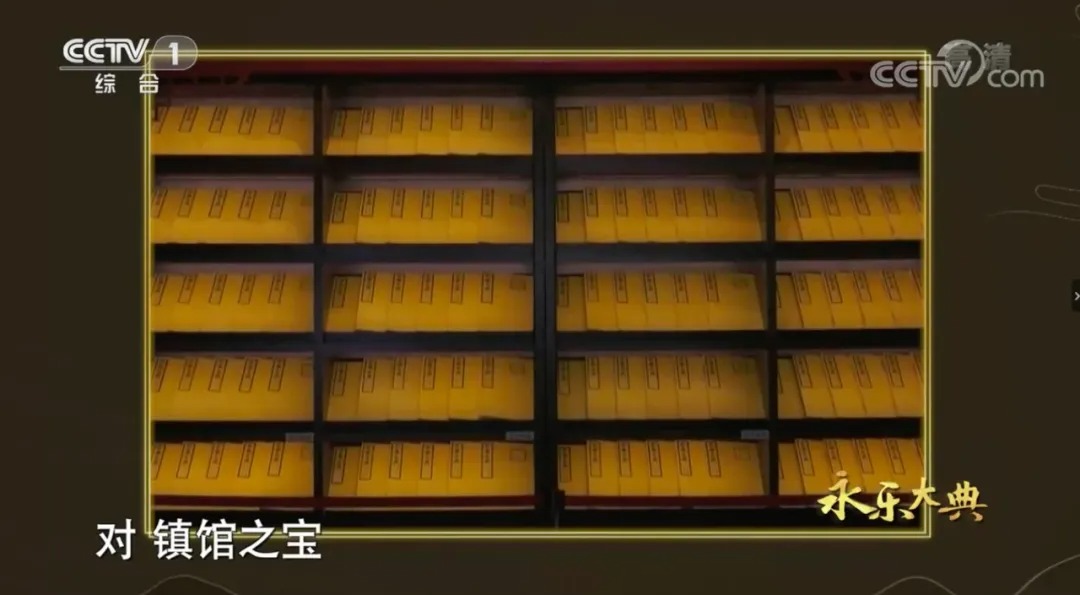

包背裝書籍應該是立着插在書架上。可以想象,一萬多冊開本宏闊的《永樂大典》擺在架上,如同一個小型圖書館,可謂皇皇巨著。

圖源:《典籍裏的中國》第二季截圖

內容超豐富

《永樂大典》的最大貢獻在於保存了我國明初以前各類學科的大量文獻資料,可以説幾乎把中國14世紀以前的文化統統裝入書中。

其內容包括經、史、子、集等各個領域,涉及天文地理、陰陽醫術、占卜、釋藏道經、戲劇、工藝、農藝等多個方面,是中華民族數千年來知識財富的重要體現。

《永樂大典》的編纂和傳播促進了明朝文化的繁榮和發展,對後世的文化傳承和創新産生了深遠影響。

此外,在其編纂過程中也體現了明朝在書法、繪畫等藝術領域的卓越成就和高度審美水平,同樣為後世留下了豐富的藝術瑰寶。

圖源:網絡

儘管到了今天,《永樂大典》損毀遺失的情況十分嚴重,但現存的殘卷,對於我們進行中國古代的文學、醫學、語言、地理等方面的研究考證來説,也堪稱豐富的寶藏。

使用超方便

作為世界有史以來最大的百科全書,《永樂大典》是一種類書。類書是我國古代編纂的一種工具書,它是從許多種古籍中輯錄某些章句、片段甚至是全書,或分門別類、或按字順加以編纂而成,目的是為了便於查檢和使用,從中找到所需要的資料。就內容廣泛這一點來説,類書是百科資料彙編。

作為中國歷史上第一部百科全書式的文化典籍,如何才能快速檢索到想要查詢的內容呢?《永樂大典》的編纂者們採用了“用韻以統字,用字以係事”的方法,解決了這個問題。

此外,還給不同的條目繪製了豐富的插圖,便於使用者檢索。

(山東掖縣發現的“門”字冊)

圖源:《永樂大典》高清影像數據庫系統

歷史遭遇:亂世書劫《永樂大典》屢遭劫難

明代,因戰亂、火災、偷盜等原因,《永樂大典》的正本大量遺失損毀,甚至有人懷疑正本早已蕩然無存。

如今,流傳下來的是明朝嘉靖年間重錄的《永樂大典》副本,但也同樣命運多舛。

《永樂大典》副本流傳至清代,並未受到重視。直至清朝雍正年間,副本才由皇史宬移藏到翰林院。乾隆年間,清點副本時,發現已丟失1000多冊,計2422卷,乾隆曾下令查找,結果一本也沒找到。

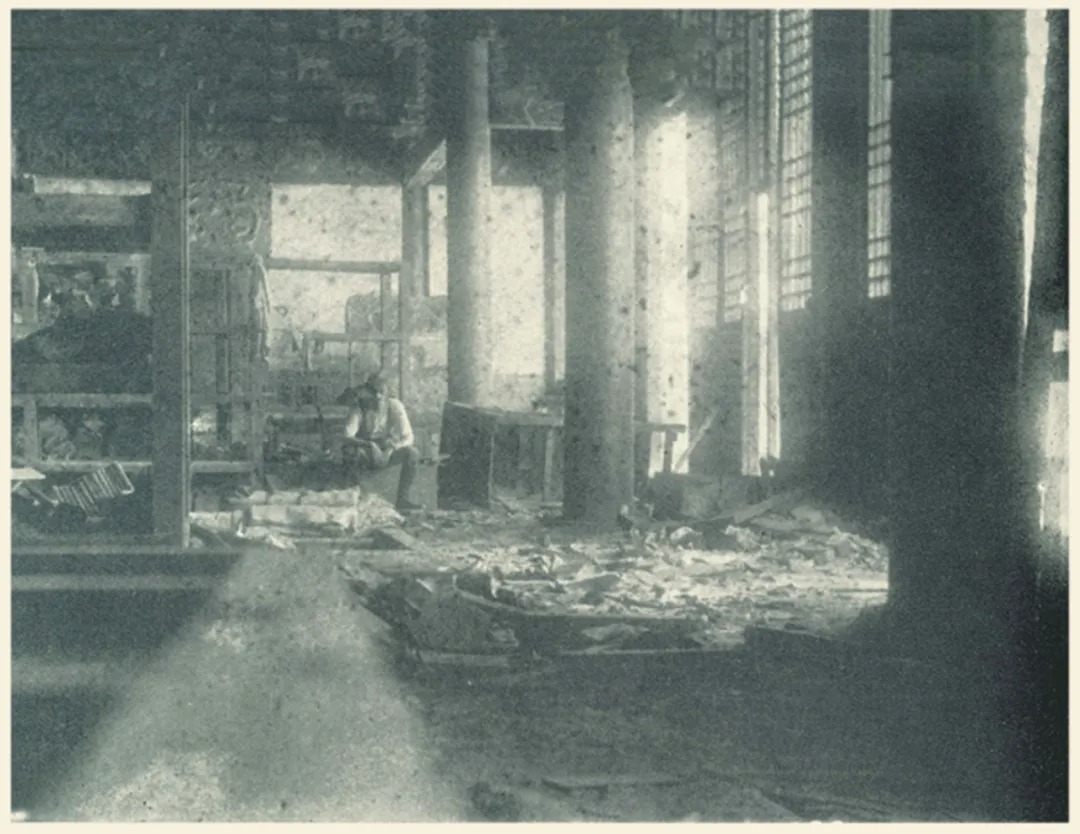

1860年,英法聯軍侵佔北京,外國侵略者給中華民族帶來了,前所未有的國家災難和民族傷痛,同胞被害、文物流失、殖民壓榨。這一期間,翰林院處在戰火之中,侵略者對《永樂大典》肆意搶掠,甚至用《永樂大典》代替磚塊,構築工事,或縱火焚燒,一時僅存的《永樂大典》幾乎喪失殆盡。

光緒十八(1892)年,翰林院所藏大典冊數就僅剩八百七十多冊,短短百年時間,《永樂大典》從九千多冊只剩下八百多冊;清朝末年,中國內憂外患,列強巧取豪奪,大典屢遭散佚。

到了1912年,在魯迅先生的努力下,第一批《永樂大典》64冊入藏京師圖書館(國家圖書館的前身)。

新中國成立後,國家高度重視《永樂大典》的回歸。一代代讀書人、藏書人、護書人繼續書寫着《永樂大典》珠還合浦、歷劫重光的故事:

1951年,在張元濟先生的倡議下,商務印書館將歷經了抗日戰爭烽火倖存下來的21冊《永樂大典》,捐獻給了國家。

鄭振鐸先生一貫重視《永樂大典》的收集,自從他擔任新中國第一任文物局局長以來,更是盡心竭力為國家徵集大典、保存大典。

1951年,周叔弢先生以個人名義,將珍藏已久的《永樂大典》捐獻了出來

……

圖源:國家圖書館

大典珠還合浦的故事

仍在繼續

讓我們一起期待着更多

《永樂大典》遺冊的面世